策略 大解凍時代來臨!企業如何用「雙軌轉型」在危機中創造新價值?

大解凍時代來臨!企業如何用「雙軌轉型」在危機中創造新價值?

- 策略

- 張彥文 Yen-Wen Chang

- 2025/08/27

圖/史考特.安東尼(Scott D. Anthony)。

AI浪潮與川普關稅政策推動全球進入「大解凍」時代,企業該如何突圍?由《哈佛商業評論》全球繁體中文版主辦的2025 HBR管理年會,邀請達特茅斯學院塔克商學院教授史考特.安東尼(Scott D. Anthony),分享「雙軌轉型」策略,協助領導者在動盪中抓住新機會。

由《哈佛商業評論》全球繁體中文版主辦的2025 HBR管理年會,於8月27日隆重登場,主題是「川普2.0 × AI:迎戰雙重變局」,邀請多位世界級的專家學者,剖析企業應有的「雙軌轉型」策略,更提出AI在組織領導下的具體應用場景,希望協助台灣產業界迅速洞悉現今的政經趨勢與未來的風險機會。

講者之一的達特茅斯學院塔克商學院教授史考特.安東尼(Scott D. Anthony),是擁有豐富實務與理論經驗的策略專家,曾於「破壞式創新」(Disruptive Innovation)理論大師克里斯汀生(Clayton Christensen)創辦的「創見策略顧問公司」(Innosight)擔任高級合夥人;他自2011年起,七度榮獲每兩年評選一次的全球知名「50大管理思想家」(Thinkers50)的榮耀,且多次名列前十名,2023年排名第九名。

安東尼的研究與實務專長涵蓋破壞式創新理論應用、雙軌轉型(Dual Transformation)、創新文化,以及行為設計等面向。他還曾在新加坡居住12年,協助星展銀行、新加坡電信等企業推動數位轉型,在跨文化組織變革領域累積了深厚洞察。以下是安東尼在HBR管理年會上的演講精華重點:

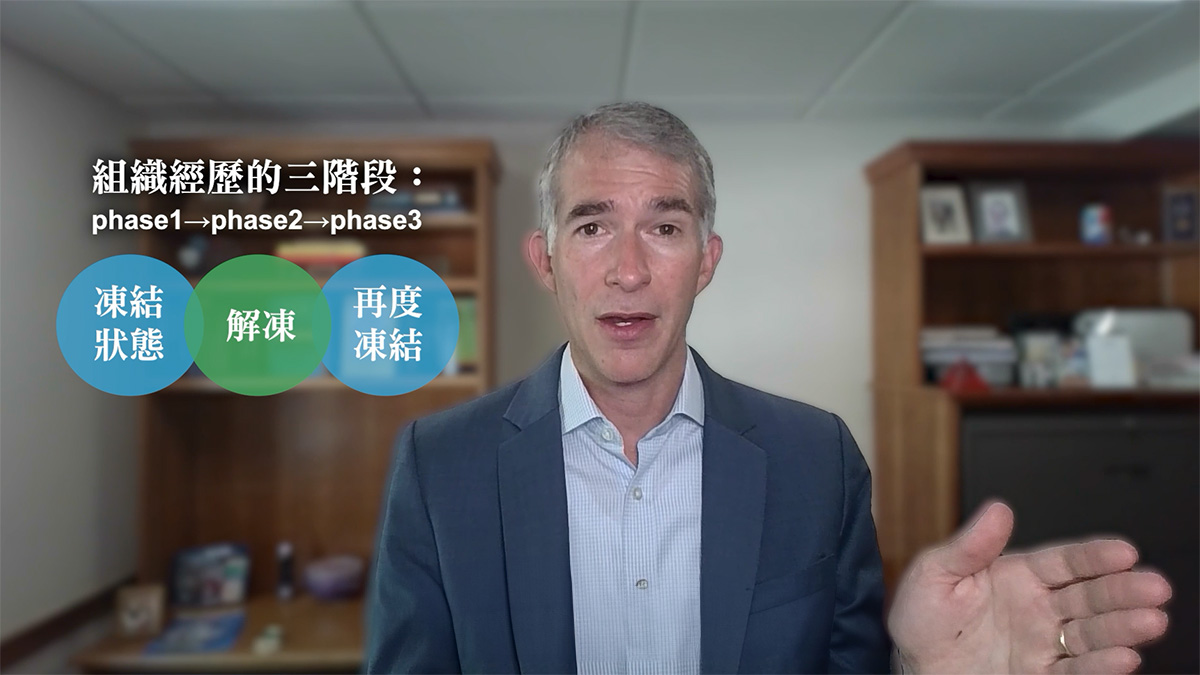

1940年代,社會心理學家庫爾特.勒溫(Kurt Lewin)曾提出一個簡單的模型,主張組織發展會經歷三個階段:第一階段是「凍結」狀態,組織不可能發生任何改變;第二階段是因為發生了某些事件,造成組織「解凍」,並出現了變革的機會;第三階段是組織「再度凍結」,此時變革又變得非常困難。

現今世界正處於一個「大解凍」(The Great Unfreezing)的時期,所有人都面臨到一個困難的局面:一些原本存在想像中的事情可能成真,而以往認為理所當然的事情卻可能遭到顛覆。這雖然令人害怕,但也可能開啟大膽行動的契機。

川普政局與AI科技帶來莫大挑戰

現今局勢變幻莫測來自於兩大因素,第一是川普的關稅政策。許多企業領導人擔憂:這會是暫時的風暴,還是未來必須面對的常態?我認為是後者。美國現在的主流意識是將更多的生產留在美國本土,盡可能把供應鏈拉近美國。

那麼領導人該如何因應?亞馬遜(Amazon)有一個值得參考的思維框架,將決策分為兩類,第一類決策是「單向門」(one-way door),一旦決定就無法回頭;第二類決策是「雙向門」(two-way door),決策具有可逆性。例如與客戶簽署一份可協商的合約,進行小規模實驗,或是委由分包商執行某項任務等。

「雙向門」是更合時宜的決策類型,透過小規模實驗,學習未來可能的樣貌,盡可能在供應鏈中建立更多的彈性、靈活性與韌性。

第二個重要的衝擊因素就是AI。AI就像團隊裡新加入的一位成員,這位「新隊友」速度驚人,不會疲倦,也從不抱怨,但它有一個致命的缺點:會自信滿滿地給出答案,實際上卻是經不起檢驗的錯誤建議。

要怎麼跟這樣的隊友合作?關鍵在於學習,必須透過經驗、嘗試與實驗,去摸索出哪些方式可行、哪些不可行,才能真正發揮AI的力量。研究顯示,當團隊裡多了一位AI成員,提升成效的前提是積極參與,而不是被動依賴。

雙軌轉型創造獨特價值

這樣的想法其實延伸自我在2017年出版,擔任共同作者的書籍《雙軌轉型》(Dual Transformation):當挑戰來臨時,企業必須像毛毛蟲化為蝴蝶般,進行徹底的蛻變;一方面要讓現有業務更具韌性,另一方面要打造全新的成長引擎,開拓別人難以複製的價值。

美國知名軟體公司Adobe就是一個很好的例子。2007年,山塔努.納拉延(Shantanu Narayen)接任執行長時,許多人覺得這家公司已經到了成長極限,但納拉延採取「雙軌轉型」的思維,徹底重塑了Adobe。

他們放棄傳統套裝軟體,全面轉向SaaS(Software as a Service,軟體即服務)模式,連管理的指標也隨之改變;同時進一步幫助客戶衡量與優化內容成效。公司因此大幅成長,股價在十年間上漲約十倍,整體收入更是變成原本的三倍。

四大關鍵成就雙軌轉型

然而,要真正釋放「雙軌轉型」的力量,領導者必須掌握四個成功的關鍵。

首先,是勇於選擇。當你面對破壞性變革時,最大的矛盾在於:當數據足以證明需要改變時,通常已經太遲了;而在變革的初期,雖然有無限自由,但卻缺乏數據支持,這稱之為「資訊-行動矛盾」(information-action paradox)。領導者需要在證據尚不明確時,展現及早選擇的勇氣。

第二項關鍵是清晰對焦。轉型的挑戰不僅是決定要做什麼,更在於勇於取捨。知名軟體公司Intuit就是典型案例:2015年,董事長史考特.庫克(Scott Cook)決定出售公司起家的產品Quicken,這個產品是讓身為共同創辧人的他成為億萬富翁的關鍵,但他沒有遲疑,因為這不只是財務決策,更是對未來的清晰聚焦,放手過去,為新的成長騰出空間。

第三,好奇心探索。成功與失敗的差別,在於團隊是否能持續以好奇心試驗、學習,並從挫折中前進。施耐德電機(Schneider Electric)就是如此,他們不斷提醒自己,今日的業務不見得帶來明日的成長,因此勇於投入數位化,在既有機械設備上發展服務,最終推動了數十年的成長。

最後,是堅持信念。幾乎每一個轉型都會遭遇危機,能否跨越這些難關,端看是否有更深層的使命感,資生堂執行長魚谷雅彥就是一個典範。2014年,這位資生堂142年歷史上第一位來自外部的領導人,領導推動全面轉型,針對產品組合、組織架構、文化甚至語言進行徹底調整。他提出「從一家日本公司走向以日本為基地的全球公司」的願景,同時追溯資生堂百年來藝術、科學與美的傳承。這種「跳脫時間」的視角:回顧過去、聚焦當下、展望未來,給了組織在最艱難時期堅持下去的力量。

我們正處在一個每五分鐘就有新技術誕生的時代,對許多領導者而言,可能是職涯中最艱鉅的挑戰。但挑戰與機會是一體兩面,劃時代技術的出現,也會是一個轉折點;今日的渾沌局勢,更可能更是你能開創驚人成就,打造屬於自己「傳奇時刻」的最佳時機。