培育員工 周郁凱的八角框架把該做的事變想做的事,遊戲化策略助企業成長?

周郁凱的八角框架把該做的事變想做的事,遊戲化策略助企業成長?

- 培育員工

- 楊瑪利 Mary Yang黃宣榕 Sharon Huang

- 2025/08/15

周郁凱;葉政榮攝。

遊戲化正悄然改變學習與工作的樣貌,讓「該做的事」變成「想做的事」。全球百大遊戲化策略師周郁凱,運用「八角框架」將遊戲背後的動機設計轉化為跨產業競爭優勢,不僅讓學生學習成效突飛猛進,也助企業在市場中脫穎而出,創造高投入、高轉化與持續成長的動能。

你聽過遊戲化(Gamification)嗎?你知道遊戲化思維已經成為學生在學習、或上班族在工作設計中的有效環節嗎?

透過遊戲化設計,可以讓該做、卻不太想做的學習與工作,變成像遊戲一般的過程,提高熱情與投入度,自然會提高學生的學習成績與上班族的工作的成效。

在巴西,一家排名原本第二名的銀行,靠著引進遊戲化思維,利潤成長40%,成為當地排名第一的銀行;也有學生靠遊戲化學習方式,讓成績突飛猛進。

近期,《哈佛商業評論》Podcast《請聽,哈佛管理學!》專訪了一位出身台灣、牌型全球百大遊戲化企業策略師的周郁凱,他將分享如何將遊戲背後的動機設計,轉化為跨產業的競爭優勢與高轉化率。

一場遊戲,改變他看待人生的方式

周郁凱根據自己曾經是重度遊戲玩家的經驗,融入了心理學與行為科學,獨家發表了八角框架(Octalysis Framework)理論,指出人性有八大行為動機,只要針對這些行為動機去設計,可以勾起人類行為的動機與熱情,提高學習或工作的成效。他的八角框架理論,引起許多共鳴,包括Google、Tesla、LinkedIn等頂尖企業都邀請他去演講,名校如哈佛、史丹佛也邀請他去演講,成為一個熱門的新顯學。

2015年他就獲得Rise Global評選為「最具影響力的遊戲化大師100」第一名;在2014、2015與2017年的世界遊戲化大會(The World Gamification Congress)上,更三度榮獲「年度遊戲化大師獎」。

這位被國際譽為國際「遊戲化大師」,對人類動機與行為設計的洞察,竟來自自己對遊戲的沉溺。

2003年,還在美國堪薩斯州念高中的周郁凱,經常在寢室裡操控《暗黑破壞神 2》的角色升等。沉迷的背後,卻有一種難以言喻的空虛感。

「我在虛擬世界花了幾千小時,把角色升級、打裝備、賺金幣,但關掉電腦之後,我還是原本那個魯蛇。」這個落差沒有讓他遠離遊戲,反而讓他反問自己:有沒有辦法把「該做的事」變成「想做的事」?如果人生中那些不得不做的事情,也能像遊戲一樣讓人欲罷不能,那麼日子就像是在持續娛樂中前進,同時又能把該完成的任務一一做好。

這個心態的轉變,徹底顛覆了他的生活。他開始把日常目標設計成遊戲關卡:課業是打怪升級,下西洋棋是挑戰賽,小提琴演奏是闖關表演,寫中文小說、參加辯論比賽也都納入他的「人生遊戲系統」。從前,他的標準是「做到最低限度、不讓父母生氣」,好趕快去玩遊戲;但當所有事都變成遊戲的一部分,他自然不會只求過關,而是追求做到最好。「當我用玩遊戲的心態去面對功課、比賽、專案後,幾乎樣樣都拿第一。」他說。

成績大幅提升後,他發現遊戲的邏輯與現實有著驚人的相似:遊戲本質上是一個「目標-資源-阻礙-解決方案」的系統。你擁有現有資源,面對重重阻礙,必須想辦法突破並達成最終目標。這正是職場與商業世界的縮影——每個專案都有阻礙、有目標,也有有限資源,考驗的不是死記硬背的標準答案,而是如何靈活運用資源與策略,跨越障礙。

高中時,他把「玩遊戲的技巧」應用在學習上;大學進入加州大學洛杉磯分校(UCLA)經濟系後,他更進一步將這種思維轉化為創業的基礎。大一時便創辦了第一家公司,開始研究如何系統化設計環境,讓人更想去學習、工作、購物,甚至按時吃藥。

遊戲化,讓人「樂此不疲」的核心動機

他不斷追問:為什麼遊戲讓人上癮?能讓人一天花七八九十個小時都不覺得累?帶著這份好奇,他深入鑽研遊戲設計理論、動機心理學和行為經濟學,開始理解人類的動機是可以被設計的。

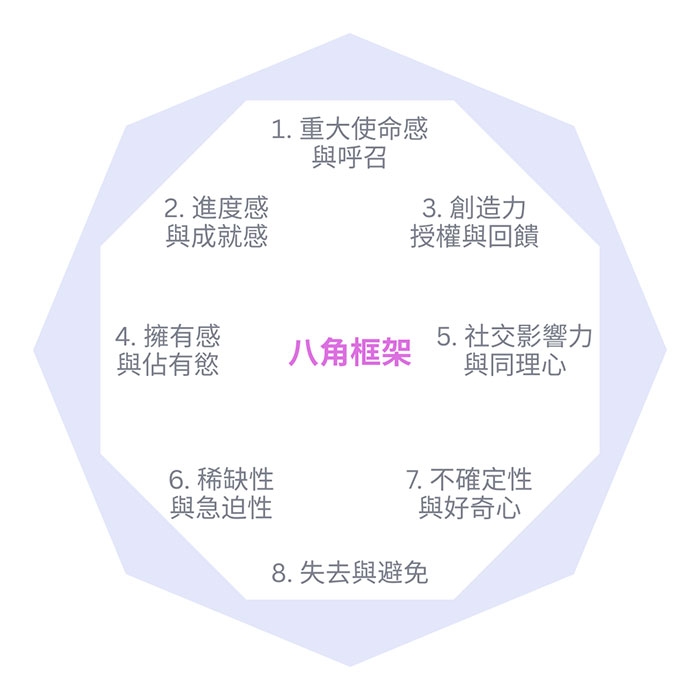

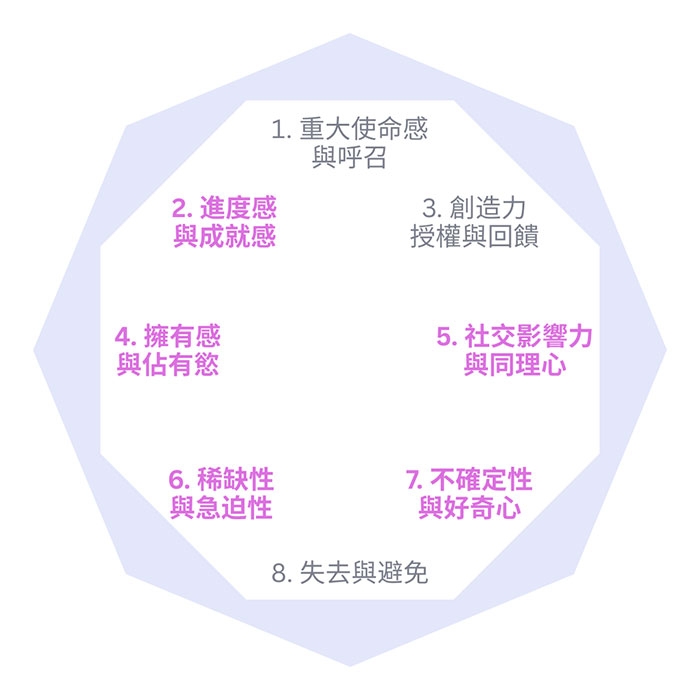

到了2012年,他將多年研究與實踐整合成「八角框架」(Octalysis Framework),亦即人類共有八種核心驅動力。這八個分別是:

- 重大使命感與呼召(Epic Meaning & Calling):參與一個超越自我的使命。

- 進度感與成就感(Development & Accomplishment):清楚看到自己的進步與成果。

- 創造力、授權與反饋(Empowerment of Creativity & Feedback):擁有創造空間,並獲得反饋。

- 擁有感與佔有慾(Ownership & Possession):覺得這是「我的」,因而更用心維護。

- 社交影響與同理心(Social Influence & Relatedness):透過競爭、合作與認可,提升投入度。

- 稀缺性與急迫性(Scarcity & Impatience):有限資源與時效壓力,促使行動。

- 不確定性與好奇心(Unpredictability & Curiosity):未知與驚喜帶來期待感。

- 失去與避免(Loss & Avoidance):避免失去已獲得的成果或地位。

當年八角模型公開發表在個人部落格後,沒想到瞬間爆紅,一年內即被翻譯成16種語言,並被歐美多家媒體與教育平台引用。他也將自己的研究與實戰經驗整理成冊,被翻譯成《遊戲化實戰全書》,全球銷量突破十萬冊。

隨著影響力擴散,找他擔任顧問的企業紛至沓來,希望他能設計更具參與度與持續性的顧客體驗。他因此邀請這群志同道合的夥伴加入,成立Octalysis Group——一個橫跨全球、專為各產業提供八角框架遊戲化策略的顧問組織,將服務拓展至金融、教育、醫療與公部門,並在實戰中不斷精進。

周郁凱說:「遊戲之所以好玩,是因為它設計了內在驅動;人會投入,是因為覺得自己在成長、被認可、在影響他人。」

巴西銀行的十億美金

許多人對「遊戲化」存在誤解,認為它是讓人去玩遊戲。周郁凱澄清,真正的遊戲化並非把遊戲塞進工作流程,而是讓人「該做的事變得像遊戲一樣好玩」。換言之,它的核心不是娛樂,而是把目標與過程設計得足以激發持續行動的動機。

最經典的實戰案例之一,發生在巴西。他的學生曾為巴西第二大銀行Caixa Econômica Federal設計一套全面的遊戲化系統,將八角框架深度融入組織運作。

該銀行擁有8萬4千名員工、4,500間分行,涵蓋HR、人事、財務分析、銷售等多元職能。他的學生將所有員工的工作KPI連接進同一平台,並設計成多層次的遊戲機制:員工達成特定里程碑後,可解鎖隨機虛擬卡片,例如「四分之一台電視」或「二分之一台咖啡機」,湊齊後即可兌換實體獎品。

這套設計同時調動了八角框架的多個驅動力。如「擁有感」與「成就感」(完成任務並獲得收藏)、不確定性與好奇心(隨機抽卡)、稀缺性(限量功能解鎖)、社交影響(看到同事得獎的羨慕與競爭、交換卡片策略),形成高黏著度的參與循環。

結果在三個月內,銀行整體盈利率提升5%,九個月後更創造超過10.6億美元的額外營收,淨利潤暴增48%,直接推動該行從巴西第二大躍升為全國第一。

這個案例成為八角框架在大型組織中成功落地的經典範例,證明了當遊戲化設計與動機科學結合,不僅能讓工作變得更有趣,更能帶來實質的商業成果。

設計動機,決定行為

如今,他將十多年實戰經驗濃縮成《八角框架商業攻略》的線上課程,他希望這套被稱作「獨孤九劍」的法門,不只屬於自己,能讓更多臺灣人掌握。

在用戶注意力被稀釋的時代,不要只問「怎麼讓人做某件事」,而要問——我們是否設計了一段,值得人們持續參與的過程?