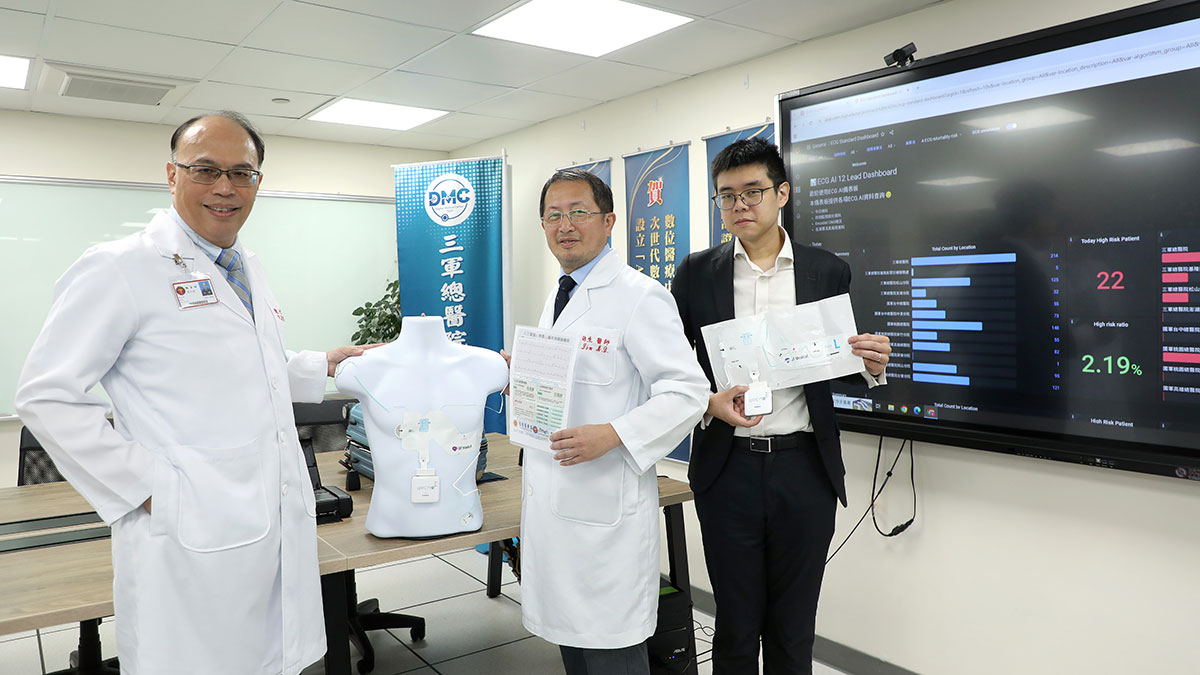

數位轉型 用AI守護每一次心跳,可預期死亡率下降17%

三軍總醫院院長陳元皓(左)表示,三總打造AI心電圖整合平台,將持續精進技術,建構國家級心血管防護網;張智傑攝。

【第五屆數位轉型鼎革獎—醫療創新轉型獎-醫學中心組首獎暨AI應用特別獎】心血管疾病長年高居台灣十大死因的第二位,但傳統的心電圖診斷往往不夠精確。三軍總醫院成功自建一座AI判讀平台,成為全球第一個能降低心血管疾病死亡率的醫療AI工具。

心血管疾病是奪走性命的沉默殺手。根據世界衛生組織(WHO)於2024年發布的統計,它不僅是全球首要死因,也長期穩居台灣十大死因的第二位。

而心血管疾病的診斷及治療,更是一項與時間賽跑的過程,尤其急性心血管疾病的黃金搶救期稍縱即逝。然而,傳統的心電圖的診斷完整性及準確度皆不足,且判讀高度仰賴醫師經驗,常錯失第一時間的處置良機。

面對這場影響廣泛且風險極高的健康危機,榮獲第五屆數位轉型鼎革獎「醫療創新轉型獎-醫學中心組首獎暨AI應用別獎」的三軍總醫院,建構了一個心電圖人工智慧判讀平台,試圖翻轉心血管疾病的診療模式。(第五屆數位轉型鼎革獎完整得獎名單請點此)

從亞洲最大心電圖資料庫創造AI模型

這個平台運用超過150萬張心電圖資料、開發逾50個AI診斷模型,經由39名醫師、近1.6萬位病患的臨床驗證,打造出能「即時判讀、精準告警」的AI平台。

現在病人只要完成檢查,心電圖在15秒內就會即時上傳至中央伺服器,由AI模型完成判讀、分級告警,並立即通知急診與心臟科醫師同步處置。

這套系統成功將動脈阻塞到血管擴張術完成的時間平均縮短9分鐘,讓院內心血管疾病的可預期死亡率下降17%,成果發表於國際頂尖期刊《自然醫學》(Nature Medicine),成為全球第一個經臨床驗證能降低心血管疾病死亡率的醫療AI工具。

三軍總醫院院長陳元皓指出,這個平台2017年開始建構,將過往三總累積超過150萬張、亞洲最大的心電圖資料庫做為基礎,開發模型,並進行臨床的驗證和不斷優化,有效提升診斷準確度與效率。

隨著流程精進,如今AI判讀結果已整合進病歷系統與值班端,讓醫師能即時收到AI輔助的診療意見。陳元皓強調,AI不是取代醫師,而是扮演強而有力的後援,能在關鍵時刻更早發出警示,協助醫師迅速判讀並精確決策,進而加值醫療品質。

紀律成為轉型推力

軍醫院過去經常往往給人一種「保守、僵化」的刻板印象。但劣勢也可變優勢,三總將軍隊重紀律的文化,轉化為數位轉型的強大引擎。在導入AI心電圖判讀平台的過程中,讓跨部門協調、臨床試驗收案、資料標準化等繁複任務快速推進。

紀律的展現,還包括嚴格的資安規範與外部工具導入的高門檻。許多市面上的AI平台無法直接使用,三總從零開始,在院內自建完整的基礎設施與流程,建構一套能在軍醫體系內部運行的AI醫療系統,造就更穩健、更安全、更能控管的智慧醫療骨幹。

三軍總醫院教學部主任林錦生強調,三總的目標不只是「院內升級」,而是放眼全台,推動更廣泛的健康平權行動。目前已將這套系統推廣到台東、澎湖、小琉球等高齡化與心血管疾病盛行率偏高的區域,打造一條從檢測、回傳、AI判讀到緊急轉介的完整救援流程。

另外,三總也與雙北與台東消防局合作,協助急救現場心電圖的即時判讀與介入處置。初步估算,若該系統能於偏鄉廣泛導入,每年可望減少約60例中風事件,替健保節省超過6,000萬元支出,具備高度公共衛生效益。

陳元皓強調,發展AI工具不僅是醫療創新課題,更關乎強化醫療韌性;三總以建構國家級心血管防護網為目標,將持續深耕技術,拓展服務,改善偏鄉醫療資源不足的公衛問題。

這個AI平台的創新成果,不只在台灣落地,更將經驗推展至海外。三總團隊已將系統引進到泰國與蒙古等醫療資源較為缺乏的地區;探索在有限資源下,如何發揮「預警先知」的價值。

AI要「值得信任」

在醫療場域中,AI若要真正發揮影響力,首要條件不是演算能力,而是「能被理解、值得信任」。

因此三軍總醫院在推動AI心電圖判讀平台時,不只追求高準確率,更強調「可解釋性」與「臨床參與」。醫師與技術團隊從一開始就全程參與資料標註、模型驗證與人機協作測試,讓臨床使用者不僅知道AI怎麼判斷,也理解為何有這樣的預測,從而提升信任度與實際採用意願,因此專案也同步獲得AI應用特別獎的肯定。

透過數位轉型,三總不僅打造出具備國際水準的醫療AI工具,更落實國家級醫療機構在科技創新與公共健康上的領航角色。

成立/1946年

現任院長/陳元皓

總院病床數/1,892床

員工人數/約4,308人