企業管理薰衣草森林–品牌手冊的建立

薰衣草森林–品牌手冊的建立

個案簡介

2008年的11月19日,薰衣草森林的王村煌協理收到行銷企劃部曾美玲經理的e-mail:

「…我們真的要努力推展各店伙伴品牌手冊的教育訓練,我看到了很多人的正面反應,從高階到基層,有些人是會有感覺的,上一次有一位實習生告訴我,他開始瞭解品牌這件事情不是那麼遙遠、不能瞭解的,他發現這件事跟他是有關的。品牌其實不是那麼難的、其實很簡單就是這樣,但我們要傳達。我們雖然很清楚,但是要怎麼傳達、告訴他們是怎麼回事是一個很困難的,你如何讓員工清楚知道所有的來源、起因還有背景,我們總不能跟員工說那都是工程部設計出來的,那沒有故事性,你為什麼要用紫的標準色?為什麼要用慧君的手寫字?那個圖為什麼是一個女生手張開著?這全部都是故事,你如果不講的話他其實就只是一個圖像而已,沒有意義…」

曾經理是薰衣草森林有線公司初期引進的少數專業經理人之ㄧ,她曾在外商公司擔任很長一段期間的品牌經理,她十分熟悉大型品牌運作的行銷實務操作,自2004年因緣際會地加入薰衣草森林以來,她努力試圖建立起薰衣草森林一致化的品牌形象。從2007年起,曾經理開始設計出一套標準化的品牌手冊作為內部員工教育訓練之用,以延續兩個薰衣草森林兩個女生的...

個案摘要

這是一個有夢想、具代表性且值得探討的案例。看似偶然成功的機運,實則有深刻的經營道理在其中,例如知識管理、人力資源管理、組織架構的成立及運作系統的建置等都值得成為學生學習管理學的對象。

林庭妃與詹慧君,這「兩個女生」是薰衣草森林的創辦人。2001年她們離開都會生活來到新社山上,努力地讓夢想實現。在美好的自然森林環境及溫馨人文風土所塑造的氛圍中,打造出一個有質感的香草咖啡店。在透過網路迅速的傳播之下,一個美麗的傳說、追求夢想的故事就此誕生。隨著知名度的上升,遊客持續增加,初期的經營團隊很快就已無法支撐及維持長久的經營,再加上不斷的展店擴張,使得經營模式有必要轉變為體制化、制度化經營管理的模式。2002年9月王村煌先生就任薰衣草森林的協理職位,薰衣草森林公司就此展開了體制化的序幕。在2002年10月起至2008年10月間,三大事業部(餐飲、住宿及零售)及功能性單位(行銷企畫部、人力資源部門、財務部門、採購部門、工程部門、客服部門)的架構也逐漸成形。

隨著事業體的擴大,各分店各員工的差異也愈加明顯,讓內部的經營管理階層意識到品牌中心思想的重要。但問題是,薰衣草森林的幹部主管們要如何解決多品牌(薰衣草森林、桐花村、慢活民宿、香草舖子等)所可能出現的發散現象呢?多品牌如何經營呢?如何建構出鮮明一致的品牌印象呢?如何把內隱於創辦人心中的想法告訴所有員工?如何進行員工的在職教育訓練活動呢? 於是,2006年中,曾經理開始整理薰衣草森林的品牌特性,寫出品牌手冊,把創辦人等的初衷、想法及知識外顯出來,再透過教育主管及員工,進一步內化及認同薰衣草森林的精神,並以相同的服務態度對待遊客,維持其一貫的理念,建立起團體組織的知識。

然而落實到操作的細節,卻是要靠現場各部門成員的配合和資訊回報。如何要求各店成員在日常營運工作的負擔之下加以配合,及設計出符合在地特色,同時又與「兩個女生」原始設店理念一致的操作手冊。再透過操作手冊的落實執行教育訓練活動,能讓薰衣草的理念得以延伸。相信這將會是2009年她們重大的挑戰之一。面對金融海嘯,對休閒產業產生的負面衝擊,未來薰衣草森林如何堅持其核心價值,提供始終如一的待客如友的溫馨服務呢?值得拭目以待。

個案適用範圍/定位

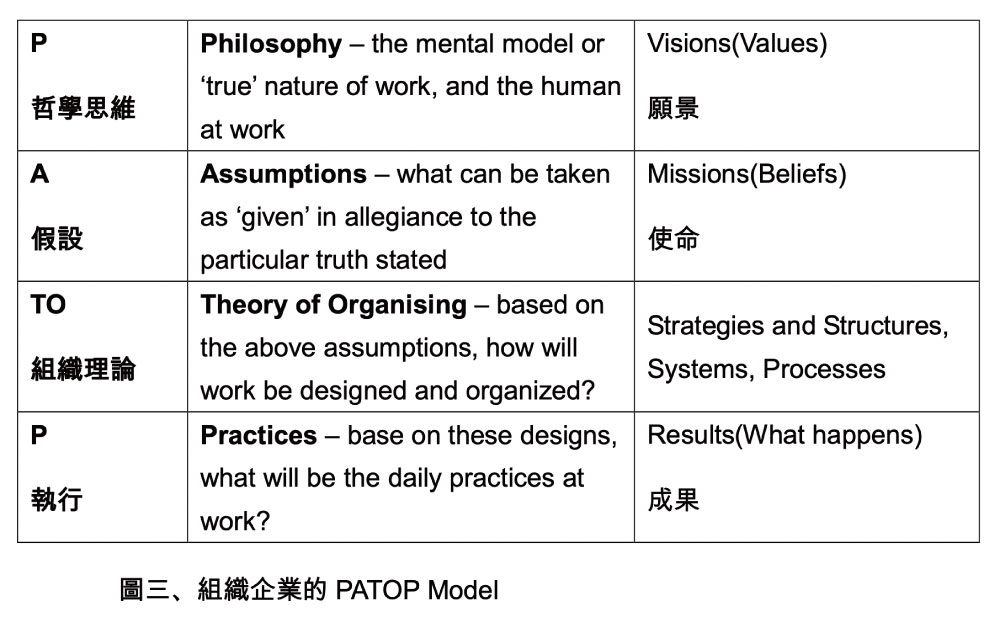

本個案可應用於大學部相關課程中使用、教學。適用課程例如管理學概論、組織管理、人力資源管理等。亦可用於相關研究所、例如企業管理研究所、EMBA、人力資源管理研究所、休閒事業管理研究所等,在其中的知識管理、文創事業管理、及創新產業管理及策略管理等課程中教學。若應用在組織管理課程上建議教學重點放在組織文化之建立過程、組織部門單位隨企業成長速度而建置之歷程。若應用於人力資源課程中,可著重於員工訓練與企業價值、使命及例行作業間的配合及內化。如果是在知識管理的課程中介紹本個案,可教學有關內隱及外顯知識的不同,如何將創辦人的核心價值等內隱知識,透過知識螺旋的轉化過程轉變為組織知識。如果在策略管理課程中教學,重點可放在如何檢視其PATOP的一致性上。

討論問題

原則上,本個案試圖透過故事的敘述方式讓學生體驗創業過程的辛苦、組織內部知識管理的方式、內隱知識與外顯知識的特性、個人知識到組織知識的創造過程及企業文化的建立、企業在其生命周期某階段所遭遇的危機與轉機、及運用PATOP模式分析個案的方法。建議針對研究所以上的學生,教學者可以不需要提供指定的討論問題,以避免限制學生的思緒發展。若欲確保課程進行中不至於失焦,可在課堂上提出下列題綱供同學討論:

1. 薰衣草森林有限公司從創業後快速發展,要如何落實內部的知識管理,才能讓組織持續成長呢?

2. 何謂內隱知識?外顯知識又為何?它們的轉換過程是如何進行的,薰衣草森林是如何轉化個人(創辦人)知識到組織知識呢?(透過知識的外顯化擴散到其他員工身上)?

3. 薰衣草森林在這八年中是怎樣建立起組織文化與營運機制的呢?

4. 薰衣草森林是如何串起組織核心價值與員工的教育訓練呢?

5. 要如何運用PATOP模式來檢視薰衣草森林從使命(Vision)到第一線操作面(Operations)的一致性(Fitness)?

教學策略建議

本個案的主要學習目標在於:從一個在文化創意休閒產業中新創的香草咖啡店,八年之間快速發展為九個部門(如個案Exhibit1)、七個分店(如個案Exhibit4)的發展歷程中,學習到有關組織知識的管理、組織文化的建立、企業核心價值及員工教育訓練的重點及檢視企業”說”與”做”之間的契合程度等議題。

在參與討論本個案之後,學生將可學習到下列目標:

1. 學習到公司內部進行知識管理的方法及其作為。

2. 認識內隱知識與外顯知識的不同點及轉換過程,並了解從個人知識到組織知識的擴展及傳遞、轉換的四種模式,即是外化、結合、內化、及共同化等。

3. 暸解企業如何建立組織文化、內部經營管理機制的過程

4. 明瞭公司核心價值與員工管理訓練活動之連結。

5. 應用PATOP模式檢視一家公司,從其願景、使命、策略行動計畫到結構、系統、程序建置的一致性:即是企業的核心價值與策略、及執行面上和諧性。

教學方式

由於薰衣草森林是一個相當特別的公司。她是由兩位懷著紫色夢想、遠離都會塵囂、追求自在生活及與人為友的目標所建立的企業。為了提供學生足夠的背景知識以供課堂討論之用,作者對於一般學生建議需利用較多的時間來授課。對於一般大學部四年級以上的同學,建議可以90至110分鐘的時間加以進行,而對於研究所的同學,則以100分鐘的討論較為適合。以下是建議的時間配置流程:

● 先介紹休閒產業的既有產業背景、競爭態勢分析(大學部20分鐘、研究所15分鐘)、(在策略管理課程運用時加入)、(在人力資源及知識管理教學時、可以省略)

● 說明薰衣草森林的創業歷程、故事,其成功的原因探討及發展階段中企業文化建立、內部經營管理模式,並進行與其他的休閒產業同業的差異比較(大學部20分鐘、研究所15分鐘)

● 評估薰衣草森林知識管理方式、企業內隱知識與外顯知識的互動情形,如何從個人知識轉換為組織知識,其過程路徑為何?(20 分鐘)

● 釐清薰衣草森林的品牌精神為何?如何落實主管、員工的教育訓練活動?如何建立組織文化及內部經營管理機制?(15分鐘)

● 說明PATOP模式在分析企業的”說”與”做”之間契合情形的重要觀念(10分鐘)

● 運用教學個案教材的資料提供學生發現PATOP不契合之處及建議改進方式(15分鐘)

● 課程歸結與經驗分享(10分鐘)

問題討論與分析

1. 薰衣草森林有限公司從創業後快速發展,要如何落實內部的知識管理,才能讓組織持續成長呢?

薰衣草森林有限公司的管理階層幹部,從草創階段的少數核心人物,包括創辦人林庭妃與詹慧君及王協理、曾經理等對原來創業的目標、理想、夢想等想法,提出願景共識,說明公司存在的理由。在主管會議中經過反覆討論之後,將創業過程發表出書(補充資料1),確立薰衣草森林的品牌精神,並經由曾經理整理出品牌手冊,成為可以被閱讀、被討論的材料。並以品牌手冊,進一步對員工施予教育訓練、讓員工共同學習。

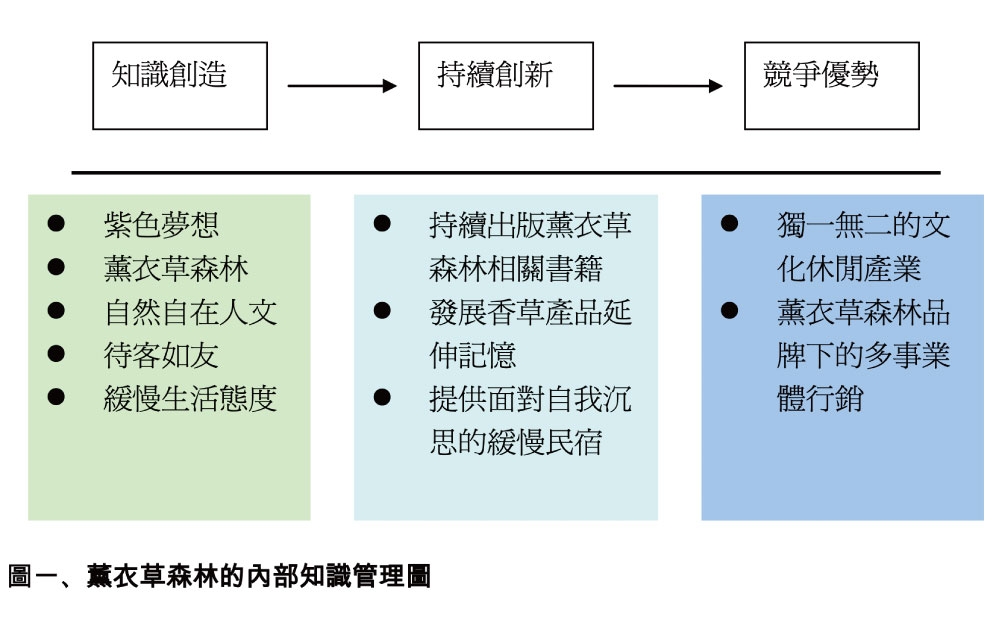

教學者可從薰衣草森林的創業過程,說明創辦人及高層管理團隊如何進行內部的知識管理:1.在正式的主管會議或非正式的聚會中討論薰衣草森林的願景、使命、目標等;2.書面化傳達理念,對外,例如出版書籍:薰衣草森林—用香草調味的幸福時光(林庭妃、詹慧君著,2006,腳丫文化) 、兩個女生的紫色夢想:薰衣草森林創業傳奇(郭定原,2007,聯經出版公司)、花飄落我懷裡:薰衣草森林兩個女生的幸福繪本(詹慧君著,2008,聯經出版公司)。又如建立網頁http://www.lavendercottage.com.tw/把豐富的薰衣草森林傳奇故事,及兩個女生創業的夢想讓外界知道。對內有森林人雙月刊的文宣、品牌手冊、品牌操作手冊等。如下圖一中所呈現薰衣草森林的知識管理圖,透過個人與其他成員的互動,書面化資料的累積,組織知識得以建立、傳承與創新。「知識」具有無形特性、「不具實體性」(「人」才能發揮其功效),又具有「累積性」(可循前人及自己的成就加以創造),知識也有「無限利用性」(知識生產一次,可以無限次的利用)。在組織中,知識不僅存在文件(書、雙月刊、手冊、會議紀錄等)、儲存系統(資訊系統、網頁等),也存在常規例行工作、過程、執行活動中(員工服務禮儀、招待形式、用餐桌邊交談、體驗行程及活動流程等)。

2. 何謂內隱知識?何謂外顯知識?它們的轉換過程為何?薰衣草森林有限公司是如何轉化個人(創辦人)知識到組織知識呢? 知識創造 持續創新 競爭優勢

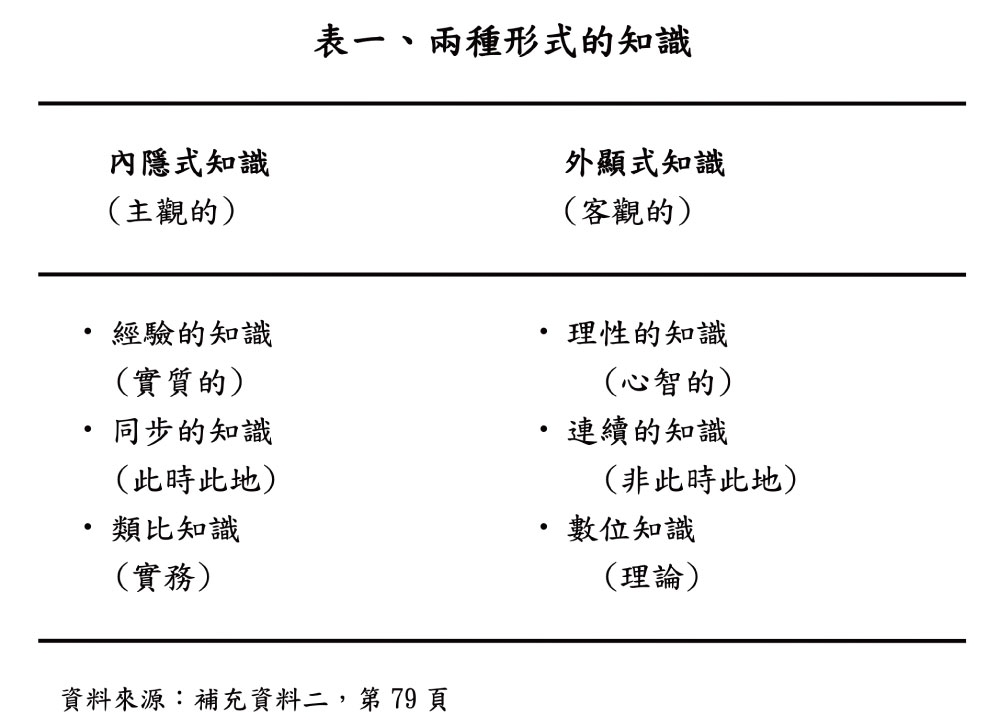

從知識論的層級來探討知識,邁可博藍尼(Polanyi,1967)首先提出知識的內隱性(Tacit),他說:「我們能知道的比我們所能述說的還要多」(We can know more than we can tell),簡而言之,知多說少。因此可以把知識區分為內隱(tacit knowledge)與外顯知識(explicit knowledge)兩類。內隱知識是屬於個人的,與特別情境有關,且難以形式化與溝通,難以語言來加以表達,只能意會不能言傳的;外顯知識則是指可以形式化、可制度化、既可以知道且能說出來的,言語傳達的知識。

內隱和外顯知識是相輔相成的兩塊基石。這兩種知識的互動也就是公司組織知識創造的發動機制,兩種形式知識不斷重覆互動的螺旋過程,就是組織知識的創造。知識創造發生在個人(主管、基層員工)、團體(各部門)及組織(事業群、分店)等三個層次。內隱知識是主觀的、經驗的(實質的)、同步的(此時此地)、及類比的(實務的);外顯知識則是客觀的、理性的(心智的)、連續的(非此時此地)、數位的(理論的)。知識的轉換「knowledge conversion」是經由內隱和外顯知識的互動而發生,而且知識轉換是發生在個人之間,透過這種「社會轉換」過程,內隱和外顯知識才能在質和量上同時擴展。(補充資料2)

教學者可從薰衣草森林的創辦人所想追求的夢想及想要過的生活、與人分享快樂的方式,並不是他人可以很快可以知道,她們也無法一開始就明白的說清楚。這種追逐夢想和創業過程,就是內隱知識趨動她們去建構薰衣草森林的一花一草、一石一階。當組織擴大,以一個團體的方式運作,其中的部門分工、協調、整合都必須依循規範、作業標準流程。這些都要有清楚的手冊、工作規範、活動流程腳本、體驗腳本等用文字語言明白說清楚的外顯知識來達成。如下表一中所說明的內隱與外顯知識的內涵及差別可供參考。

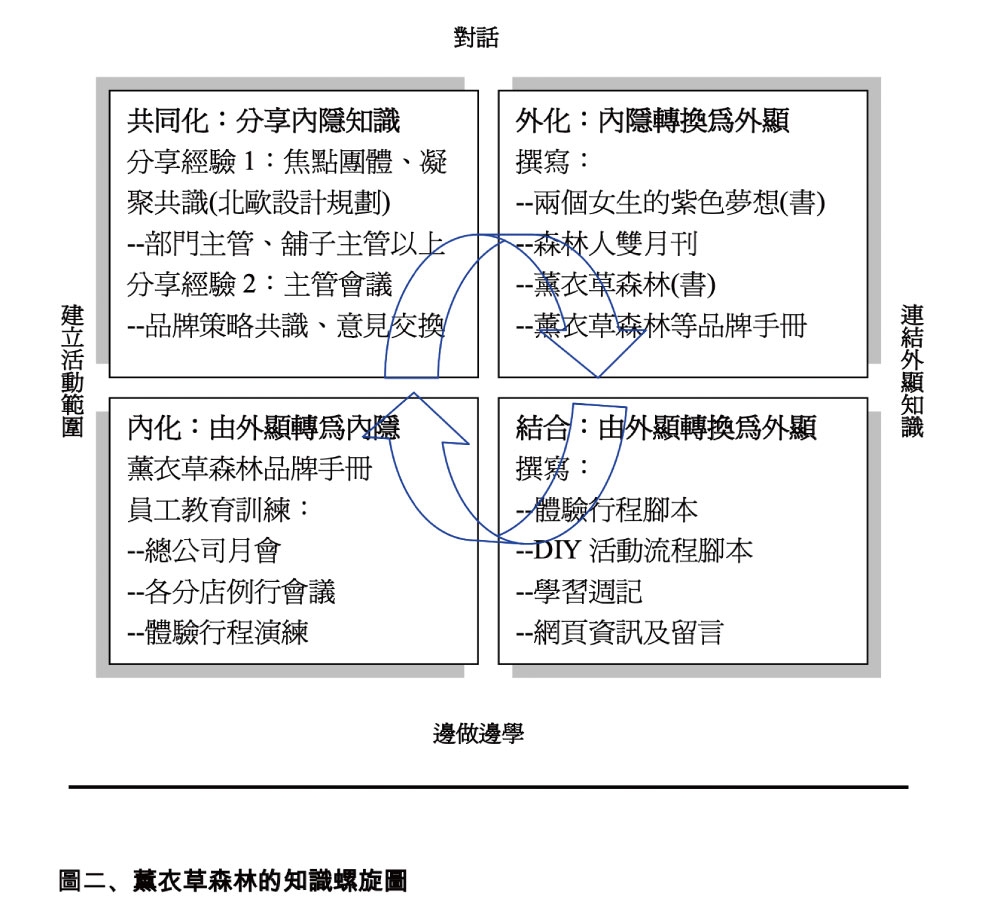

外化是將內隱知識明白表達為外顯觀念的過程。內隱部分經由隱喻、類比、觀念、假設及模式等表達出來。書寫是將內隱知識轉換成能以語言文字表達的知識的一種行為。薰衣草森林公司經由集體省思(主管會議)來發端,由內隱知識中創造出新的、明確的觀念,形成公司願景。然後將觀念加以系統化而形成知識體系,這樣的過程稱為結合,即是由外顯知識到外顯知識的結合,透過文件、會議、電話交談、及email等來交換並結合知識。就像是由曾經理發一封email給協理來發動品牌手冊的撰寫、推廣、主管會議凝聚共識及員工教育訓練活動的進行,將公司的願景、觀念及產品概念分為細目並加以操作化,落實到品牌操作手冊的執行上。

接著是內化的過程,這是將外顯知識轉化為內隱知識的過程。當經驗由創辦人、核心管理幹部將內隱知識外顯化,透過各種企業內部訓練活動,以言語、故事傳達知識,有助於將外顯知識轉換成個人(員工)內隱知識。最後再經由共同化,經驗分享來達到創造內隱知識的過程,例如經由焦點團體的方式,共同分享薰衣草森林的品牌精神及願景。這樣的兩種知識互動形式,外化、結合、內化、及共同化的連續螺旋,不斷循環創造出觀念性的、系統性的、操作性的、及共鳴性的知識。一步一步從個人知識經由上述過程轉換變成組織知識,繼而創造知識,豐富組織的內隱及外顯知識,形成組織的長期競爭優勢。

下圖二呈現薰衣草森林的知識螺旋圖,可以了解是如何透過個人(創辦人慧君與庭妃)與組織其他成員(高階主管、部門主管、及各分店員工)的互動,組織知識得以從個人知識轉化而來,組織知識自此建立與傳承。教學者可藉由Nonaka 與Takeuchi兩位學者在『創新求勝』一書中的知識轉換的四種模式來了解薰衣草森林的個人知識到組織知識的執行情形。在共同化部份,主要以創辦人、高階管理幹部、舖子主管等在主管會議中交換意見,建立策略品牌共識,再經由焦點團體法尋求成員願景的聚焦,這樣的分享內隱知識,可以把難以言喻的想法擴散到整各管理階層。再透過外化、結合及內化等三種過程。把個人知識經由組織的運作轉移到全體成員身上。

3. 薰衣草森林在這八年中是怎樣建立起組織文化與內部經營管理機制的呢?

文化(culture)是價值觀、信仰、意識、思想方式的集合。企業文化是組織內成員所認同的(薰衣草森林的價值觀、願景、品牌精神),透過組織成員的分享(正式或非正式管道),在內部定期檢討會議、員工訓練活動、內部刊物(森林人雙月刊)、及網頁互動內容等,並透過正確方法教導新進的員工(品牌手冊的各種版本、及品牌操作手冊),包括活動教案寫作、演練、及省思檢討品牌精神與實務例行工作及週遭環境的一致性。

文化在公司內象徵著一種不成文的、感受的一部份,例如待客如友,所以遊客來時的問候語是「一路上有沒有塞車啊?」而不是一般的「歡迎光臨」;又如紫色夢想及簡單自在,所以色系是淡紫色,在這裡工作就像實現夢想一樣;自然手工打造的森林薰衣草環境,所以不能有紅色法國椅在園區內,因為不協調、不符企業文化;在香草舖子裡服務人員不會以機能或產品的功能性作為吸引顧客購買的促銷說詞,而是採用與朋友分享使用經驗感受的方式、對薰衣草森林美好記憶的延伸。所以從組織文化的兩個層次:一為表面層,包括看得見的人為事物及明顯的行為:如品牌LOGO、工作服、舉止要待客如友、創辦人的故事及活動的教材腳本等,這些看得見的文化因素反映了組織成員內心深層的價值觀。這些隱晦的價值觀、假設、信念、思想就是真正的文化。

另外,經營管理機制的建立,則是因為薰衣草森林是新創事業且快速發展的休閒文化事業,早期的人力不足,分工不明的狀態極需改善。要從少數的親友團隊的草創階段進入制度化經營的成長企業,順暢良好的經營管理機制才能讓例行工作、系統管理步上軌道。從組織的生命週期來看,組織的誕生、成長、衰老至最後的死亡等各階段都有不同的組織結構、領導風格及其管理系統,期間的配適程度可以看出組織的管理績效。這些階段即每一個階段轉變時所遭遇的問題都不盡相同,創立、成長都非易事,他必須考慮組織內部的功能該如何設定以及其與外部環境有何關聯?為了維持競爭力,公司必須快速地成功跨過每一個生命週期階段。

這八年來,薰衣草森林處於由短暫的創業階段後,即快速的進入協力階段與制度化階段。自2001年11月9日開始經營以來,產品的創造(兩個女生的薰衣草森林夢幻園地)及在網路上的暴紅,確立了在市場的生存。但是人手不足及服務效能跟不上的問題,點出了這一階段的轉捩點:領導能力的需求。10個月後王協理正式進入公司管理階層,在創業階段領導能力需求的轉捩點上正好銜接成功,帶領薰衣草森林到下兩個階段:協力階段及制度化階段。王協理的加入讓薰衣草森林有了強力的領導階層,發展出明確的目標和方向,同時部門也隨之依功能的需要、工作分工而陸續設立,例如2002年財務部成立、2003年營運部、行銷企畫部及工程部門成立、2004年成立廚部、2005年成立人力資源部門、採購部門、2006年客服部成立及2008年會計部由財務部分立出來。此時授權控制的需求出現,自治危機發生在高階主管,有太多的拓展機會進來、不同的主管有著原先的專業背景知識,在背負著業績壓力下,執行與薰衣草森林品牌精神不符的線上作業。所以要有制度化的成型來控制及協調部門間的協同作業。薰衣草森林進入制度化階段,在規則、程序和控制系統的建置上逐漸成熟。這八年來的公司績效及倍數成長(如個案中Exhibit 3)反映了經營管理機制的效能。

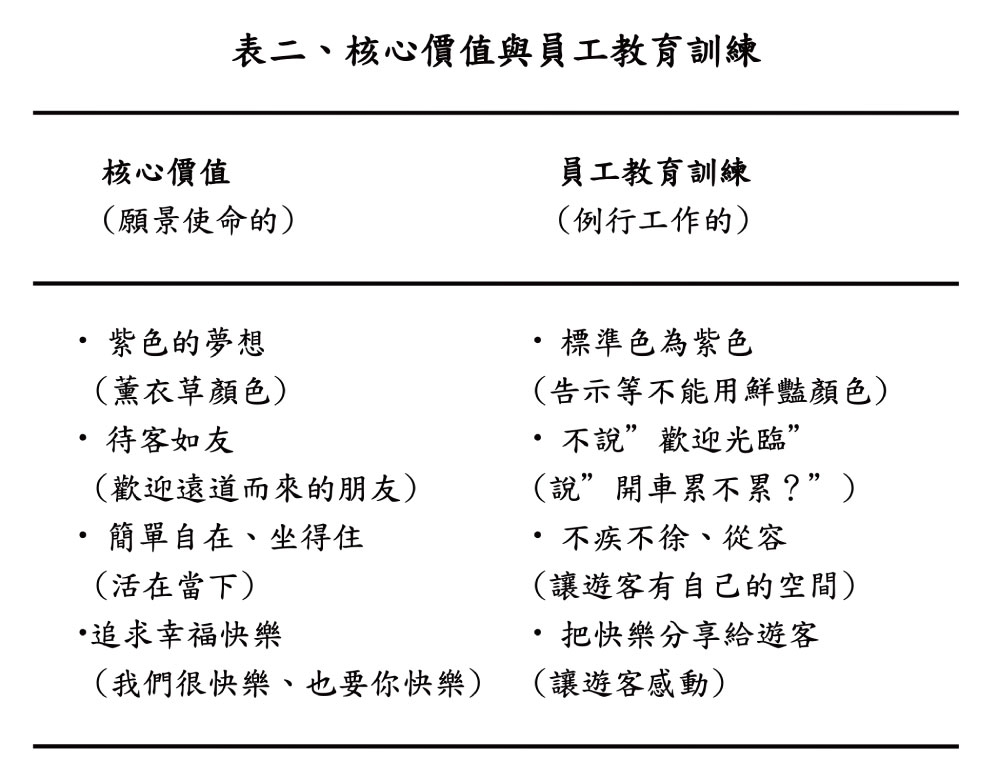

4. 薰衣草森林是如何串起組織核心價值與員工的教育訓練呢?

薰衣草森林的核心價值,簡單的說,就是創辦人,那兩位女生所追求的生活態度。紫色夢想、自然人文、簡單自在、幸福快樂的理想實踐。如果是當初兩位女生設想的薰衣草森林:一畝薰衣草田、一間香草咖啡店,服務遠道而來的遊客。那麼並不需要員工訓練,因為她們的服務就夠了。但是在大受歡迎之後,組織逐漸變大,新進員工的快速增加也增加經營管理的複雜性。所以必須透過創辦人的巡迴各單位與員工溝通講話、透過網頁、雙月刊的文字交流以及品牌手冊的教育訓練課程,來統合全員的心智模式、企業文化及實務操作方式,與其他志同道合的朋友一起工作。在團隊服務的情形下,要讓服務水準維持一致,員工教育訓練就變得非常重要了。下表二舉例說明核心價值與員工教育串聯的關係,供教學者參考。

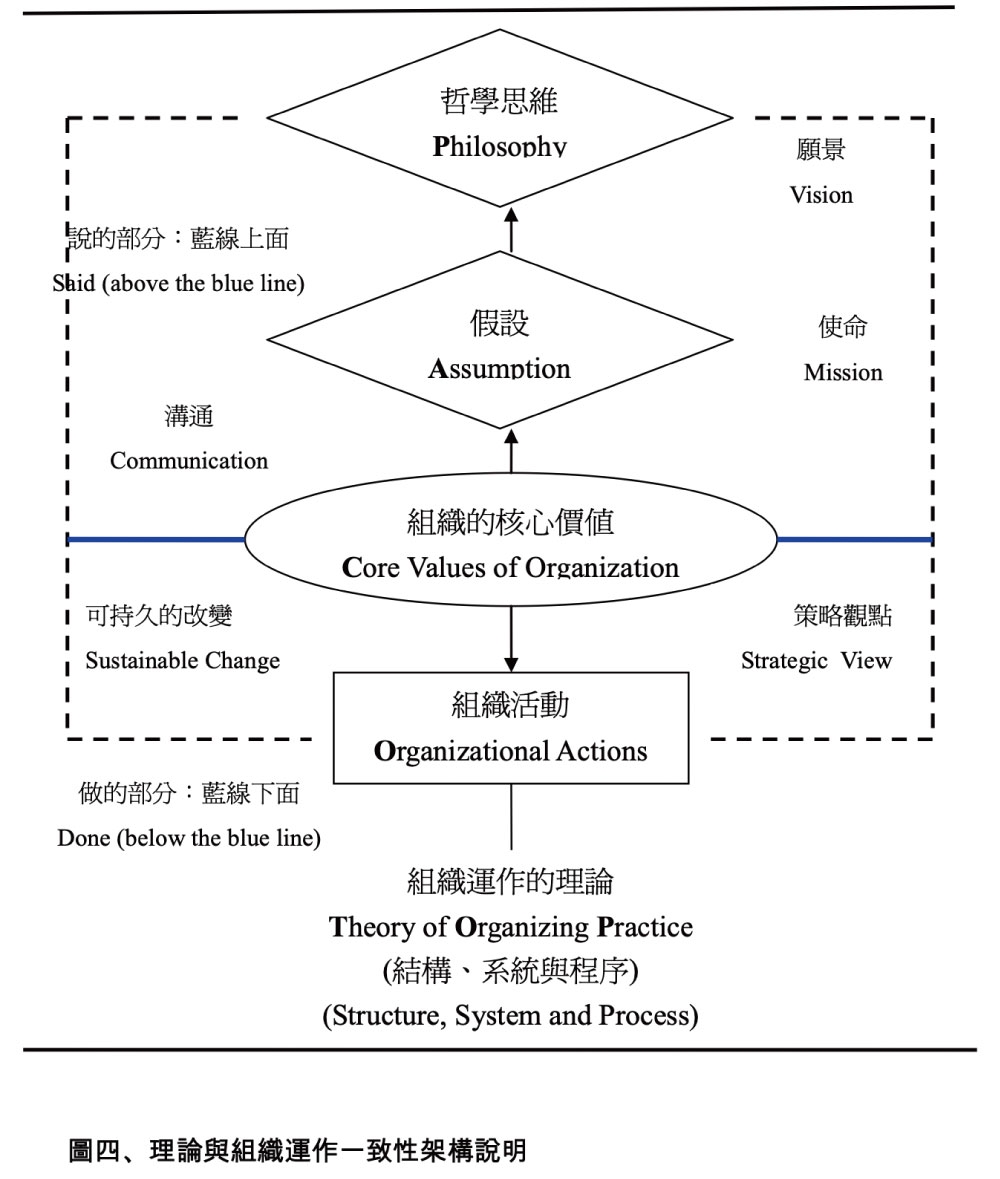

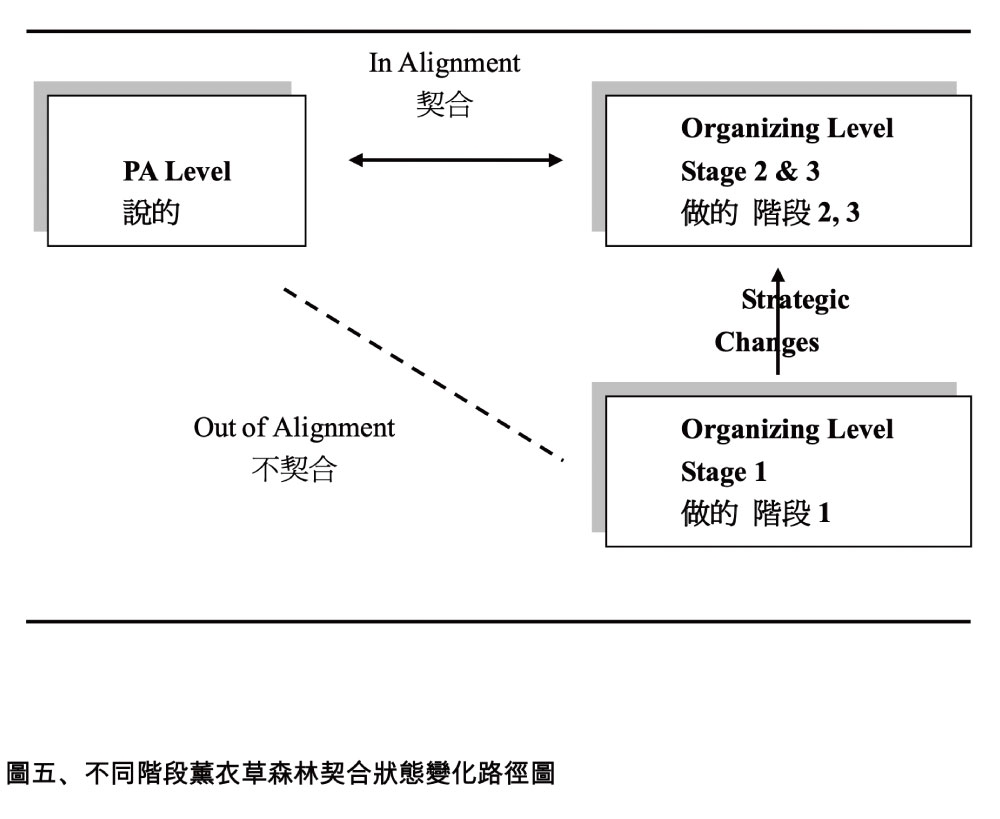

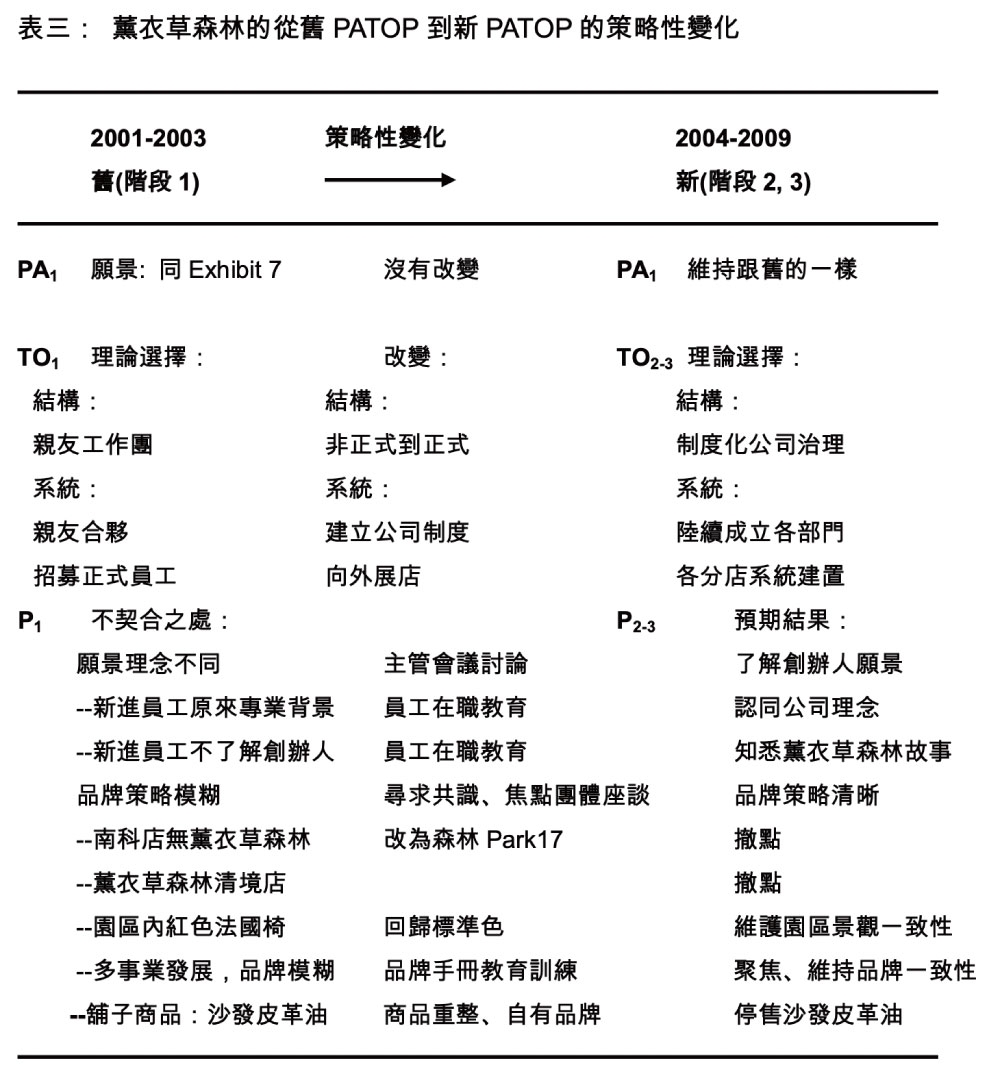

6. 要如何運用PATOP模式來檢視薰衣草森林從使命(Vision)到第一線操作面(Operations)的一致性(Fitness)?

PATOP模式(A. Whiteley, McCabe, 2001) (補充資料3) 是由Philosophy(哲學思維), Assumptions(假設), Theory of Organising(組織理論), 及Practices(作業)等五個字組成。這個模式檢定是用來對應企業”說的”(Said):他的哲學思維、宗旨及組織理論;與”做的”(Done):組織運作是否協調(align)。PATOP模式是一種策略架構,一種批判思考的工具,可以用來反思及診斷企業組織所遭遇的問題。

首先,在哲學思維上,它是回到”什麼是真的?企業為何存在?”的思考點上,是本體論(Ontological)層次的議題,相當於企業的願景(Visions)。其次是假設,基於上述的哲學思維,我們應該相信什麼,應該秉持什麼信念才是忠於原有的想法,相當於是企業的使命(Missions),即是為了企業存在做所應該做的事。第三是組織理論,基於想法、使命,企業的策略、結構、系統及程序應該形塑成什麼樣子。最後,我們觀察企業的執行操作層面,看看企業的日常運作規範是否符合原先的想法。依照PATOP的架構,可以把薰衣草森林分成兩個層次來分析。一是哲學思維/假設(線上面的部份)及二是組織/運作的層次(線下面的部份)。在哲學思維/假設層次,核心價值例如願景、使命及策略方向等,由對薰衣草森林的創辦人及核心幹部的深度面談,書面資料(補充資料1),內部刊物中發掘出來。在組織/運作的層次上面,可以聚焦在薰衣草森林從成立以來到現在,她的結構與系統的演變情形,並檢視各部門、各分店的執行服務內容,然後檢定其一致性。

教學者可以運用這個PATOP模型(如下圖三)進行說與做一致性的檢定教學,先回顧薰衣草森林的哲學思維,在經由薰衣草森林所展現出來的經營方法,面對顧客的服務內容,找出“說的”跟“做的”不契合之處,並發覺薰衣草森林如何改變,如何用知識管理的方法達成“說的”跟“做的”的契合狀態。在下圖三、四、五及表三中可以讓學生看到PATOP的模式架構及不同時期薰衣草森林“說的”跟“做的”的契合狀態是不同的。初期的發展太快,展店擴張及引進專業管理人才後,呈現與薰衣草森林精神相違的現象。例如在台南科學園區成立的薰衣草森林南科店,既無薰衣草也無森林,無法延伸薰衣草森林創始店新社店的品牌精神。其次,在香草鋪子裡販賣的,原先自國外進口的精油及香草相關商品,又與薰衣草森林毫無關係。在園區中出現紅色法國椅,彩色的信箱,與薰衣草森林自然景觀、薰衣草淡紫色的色調不合等。在經過策略性變化的過程,例如公司的結構由親友團轉變為專業經理人、正式組織的體制運作;運作的系統由少數人全能無明顯分工,到各部門專業分工的橫向協同執行業務;從發散失焦的多品牌多分店的模式,進入到聚焦薰衣草森林品牌印象的休閒企業。近一、兩年的改變讓薰衣草森林“說的”跟“做的”的逐漸進入契合狀態。

補充資料

1. 兩個女生的紫色夢想:薰衣草森林創業傳奇。郭定原(2007)聯經出版公司。

2. 創新求勝—智價企業論。Ikujiro Nonaka & Hirotaka Takeuchi著,楊子江、王美音譯(1997)。台北市:遠流出版公司。

3. Steve H. Ching et al. Managing the Effectiveness of the Library Consortium: A Core Values Perspective on Taiwan e-book Net(2003). The Journal of Academic Librarianship, 29(5), p304-315.