財務分析養老是個好生意嗎 (B):分期賣房子,台灣行不行

個案簡介

以前傳統的台灣人都有「積穀防饑,養兒防老」的想法,隨著時代的進步,這個觀念或許已經淡薄許多了,但是銀髮族可以「用什麼來防老」呢?2009年9月開始有一股新聞熱潮討論「分期賣房子」,在台灣到底可不可行?歐美等先進國家(甚至是新加坡),他們既有的分期賣房子作法—「逆向抵押貸款(Reverse Mortgage)」是否可以完全移植到台灣社會呢?比較西方已實施逆向抵押貸款制度的設計,以及截至目前台灣2010年10月的最新草案兩者思維的差異,西方國家認為「逆抵押」是一種活化資產的做法,如果在經營成本考量下是可以進行的,銀行自然就會去提供這種金融產品,而且有房子可供抵押的人通常也不會是所得的弱勢者;反觀台灣的設計,並非來自金融體系自行分析市場的可行性,而是充滿較為濃重的「社會福利」氣息,它反而偏向當前政府現在正在大力推動的「國民年金」制度,嘗試讓擁有存量的不動產但乏人照護的老年人,以自有之不動產為抵押,換取一筆維持基本生活所需之「現金流量」的社會福利制度。以下我們循序地從國外「逆向抵押貸款」的發展簡史、大中華區域類「逆向抵押貸款」觀念的既有商品或作法、台灣討論「逆向抵押貸款」的背景等,更詳細說明不...

個案摘要

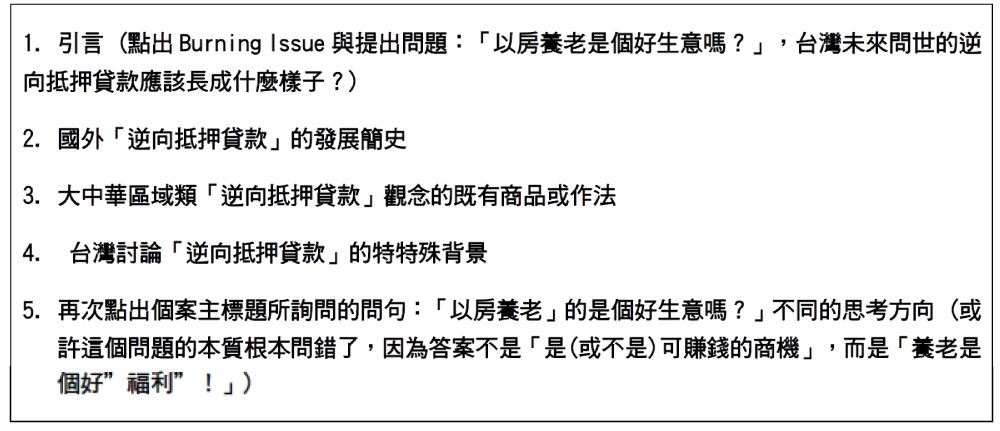

個案第一段就說明邏輯架構如下:…循序地從國外「逆向抵押貸款」的發展簡史、大中華區域類「逆向抵押貸款」觀念的既有商品或作法、台灣討論「逆向抵押貸款」的背景等,更詳細說明不同逆向抵押貸款的設計概念。最後,讓我們再回到個案主題所詢問的問句:「以房養老是。個好生意嗎?」,台灣未來問世的逆向抵押貸款應該長成什麼樣子?在我們關心台灣的逆向抵押貸款設計方面,我們先透過2009年9月18日聯合報首度以頭版披露專訪衛生署長楊志良「養老新點子:分期賣房子」的想法,說明台灣討論逆向抵押貸款的特殊背景—具有濃厚「社會福利」的意味,依事件發展順序陳述台北市發放「敬老津貼」面臨Cash Poor, House Rich老人無法領去的問題、,北市府原想透過「信託」機制解決,後經研究認為「逆向抵押貸款」是可能的模式。上述整理2009年11月16日金管會邀請相關公會等代表,得出「公益型」及「非公益型」兩種逆向抵押貸款的設計,以及截至2010年10月行政院最新核定「公益型」的逆向抵押貸款的方案,你認同目前規劃的「型態」「可不可行」?有哪些可以進一步改進設計的地方嗎?國外運作緣起商業「自由經濟市場」的機制運作,但台灣興起討論的卻來自「社會福利」的觀點。整體來說,是:

學習與教學目標

本個案原本主要是架構在Senior Finance (in Real Estate and Insurance)的領域下,訓練學生「金融創新(證券設計)」的能力。王健安(2004)認為傳統「財務工程(Financial Engineering)」的課程,幾乎Focus中在「數理」的定價層次,但是Pricing前是否要先想到「設計(與行銷)」的核心問題(亦即此商品被設計創造出來,到底訴求或滿足顧客的什麼需求)。以本個案來說,財務人員應先想到「退休的銀髮族他們現有的財務型態是什麼?(擁有Stock的財富,如房地產等),缺乏Flow的現金流量型態(如每期的固定薪資流入)」,他們又希望老年生活所擁有的或需要的財務型態是什麼?(如想在埔里租屋Long Stay,每月有一定的資金支出)?現有金融商品是否已滿足其需求?如不是,我們還可以設計什麼樣型態的金融商品,來滿足Senior Finance的需求?該商品的設計是否已經考慮了它們現有的concern?

但隨著撰寫過程不斷的資料收集,讓撰寫者對個案主標:「養老」、「生意(還是福利)」有不同的想法。如同個案倒數第2段敘及:讓我們再回到個案主題所詢問的問句:「養老是個好生意嗎?」,或許站社福團體的角度,他們會認為這個問題的本質根本問錯了,因為答案不是「是(或不是)可賺錢的商機」,而是藉由經濟市場不同財務的輔助運作與評估,達到「養老是個好”福利”!」為社會學者所追求之理想。因此,個案撰寫者也歡迎參與個案討論者跳脫「純財務的效率評估」思考,從「Public Finance社會福利(保險救助Insurance)等公平」觀點來切入「分期賣房子,台灣行不行」的問題,甚至是其它參與者提出的另類觀點。

使用課程與對象

初步建議在以下課程中可以嘗試討論本個案:(1)金融機構管理(Financial Institutional Management)或銀行財管(Banking Finance):在這兩門課,特別適合從金融機構作為RM商品的「供給」者來看,有什麼要考慮的地方(即Risk Management)?如利率風險、房價波動風險、老人長壽風險、道德風險等。(2)金融創新(Financial Innovation)或財務工程(Financial Engineering):在這兩門課,特別適合從迥異於傳統Pricing的觀點,討論上游的Design創意,以及下游的Marketing銷售的決策。(3)在Real Estate Finance、Insurance或Risk Management等更專業的進階課程,則可作供需層面更完整的討論。(4)在其他非Finance領域的課程,比如社會系等,建議可以將多數討論時間擺在從「社會保險」或「老年福利(年金)」的觀點討論台灣的RM該如何設計。

個案教學計畫

回想個案開始的問題:…最近新聞熱潮的「分期賣房子」,在台灣到底可不可行?透過上面的虛擬與實際新聞場景,政府官員有贊成的,有保留的,學者、(銀行、保險、房地產)業者,甚至是民眾都有不同的看法,看法的切入點也有所不同。又所謂「可不可行」指又是什麼「可」?是「傳統文化」觀念?還是財務「價」的評估?亦或市場行銷供需「量」的估算?還是有更多的「其它」條件?歐美等先進國家(甚至是新加坡),他們既有的分期賣房子作法—「逆向抵押貸款(Reverse Mortgage, 以下簡稱為RM)」是否可以完全移植到台灣社會?….想像你現在站在供給方:金融機構等;或需求方:一個House Rich, Cash Poor的銀髮族老人等;亦或為政策制定者:經建會(或金管會)之一員,你對分期賣房子(或RM)這件事會有不同的想法嗎?

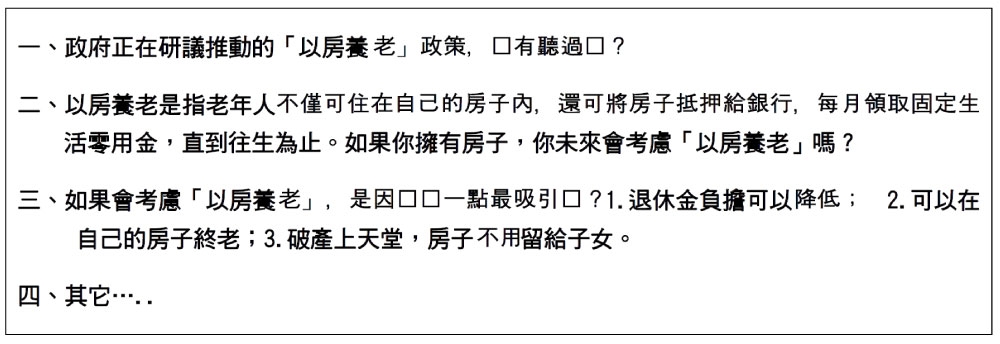

配合個案的「學習與教學目標」提及,本個案嘗試訓練學生「金融創新(證券設計)」的能力。因此,個案撰寫者建議一開始先來個「虛擬角色扮演」的調查,找出需求方對RM商品的concern,以作為供給方後續設計之基礎。以下問題是來自「Money雜誌與Yahoo理財網」在2009/11/01~2009/11/10,所做的「你贊成以房養老嗎?」主題的投票調查,建議教學者在調查參與討論者的意見後,可以找出網路所公布之調查結果,並為對照稍加解說後,再進行接下去的「問題討論」:

問題討論

個案開始與結束已經提出兩個「開放式」的大問題:

1.個案的Section 1問題是:以前傳統的台灣人都有「積穀防饑,養兒防老」的想法,隨著時代的進步,這個觀念或許已經淡薄許多了,但是銀髮族可以「用什麼來防老」呢?最近新聞熱潮的「分期賣房子」,在台灣到底可不可行?透過上面的虛擬與實際新聞場景,政府官員有贊成的,有保留的,學者、(銀行、保險、房地產)業者,甚至是民眾都有不同的看法,看法的切入點也有所不同。又所謂「可不可行」指又是什麼「可」?是「傳統文化」觀念?還是財務「價」的評估?亦或市場行銷供需「量」的估算?還是有更多的「其它」條件?歐美等先進國家(甚至是新加坡),他們既有的分期賣房子作法—「逆向抵押貸款(Reverse Mortgage, 以下簡稱為RM)」是否可以完全移植到台灣社會?

2.個案最後更直接點出的問題是:在這種台灣討論RM的特殊情境下—迥異於美國較接近「商業經濟市場」的運作,台灣RM會否會成型,如成型又是哪種「型」?亦即回到個案「主標題」:養老是個好生意嗎?如同個案設計的最後一個場景5:似乎傳統財務經濟學家的立場,都比較類似(政大經濟系)林祖嘉教授的想法,認為RM是一種活化資產的做法,如果在經營成本考量下是可以進行的,銀行自然就會去提供這種金融產品。但是,這與社會保險是完全兩碼子的事,而且有房子可供抵押的人通常不會是所得的弱勢者,所以政府也並不一定需要特別的去照顧他們。所以,問題的核心:分期賣房子的概念,在台灣到底行不行(亦即個案的「副標題」)。

接著,以下所列的是有建議討論方向或提示的討論題目:

3.有兩個出現在個案(A)的問題,亦適合在本個案討論:(1)首先要求參與討論者蒐集台灣相關老人的經濟統計資訊,並請觀察這些數據,提出Senior Housing Finance可以創新的地方。亦即解讀你蒐集到的Data,得到什麼Information?舉例來說,你的陳述句型如下:因為Data呈現什麼Pattern,所以可見台灣的(退休)老人的經濟自主來源偏低,卻多擁有自宅,因此如何將自有的房地產轉化為(醫療)消費的來源,並降低政府退休金的負債壓力,此是實施「養老新點子:分期賣房子」制度的利基。(2)「養老或RM」該被視為「社會福利政策(比如屏東的老人住宅)」的一種?還是一種「商業或事業(比如台塑的養生村)」?

[說明] RM的設計可否同時滿足「社會福利」與「商業」需求?參考問題6與7。

4. [RM設計的問題] 2009/09/07經濟日報有一則外電翻譯報導的標題是「華爾街淘金 相中壽險保單(編譯者:陳澄和)」。

以下是內容摘述:「…,紐約時報6日報導,銀行家如今打算向病患或老年人收購他們的壽險貼現保單,例如以現金40萬美元買下100萬美元的保單,但實際金額需視投保人的預期壽命而定。銀行家買下保單後,便著手把保單證券化,將成千上萬的保單重新包裝成債券,再轉售給退休基金這類投資者,等投保人死亡後,投資人就可以拿到錢。投保人死的愈早,報酬愈高,如果投保人活得比預期壽命還久,投資人的獲利就很微薄,甚至可能虧錢。…這個構想還在規劃階段,但業者的興趣已幾近沸騰。投資風險評估業者DBRS公司副總裁提爾威茲說,「我們已電話接到手軟」;該公司目前正在評估私人投資者與金融公司的九個壽險保單證券化計畫。除了貼現保單的證券化外,許多銀行也在著手把他們的虧損證券重新包裝升等,改稱之為「不動產房貸投資管道的再證券化(RE-REMICs)」。摩根士丹利公司說,今年至少已有300億美元的住宅RE-REMICs完成包裝作業。…

問題是:比較這個金融設計與個案提及之RM,其在「設計原理」方面,有什麼相同與不同?你對此類金融商品有什麼特別的Concern?

[說明] 這個題目的參考答案,可從本篇提的RM商品之起源、類似概念的商品來著手。除了要求學生回答「貼現保單」的運作形式以外,請特別比較其與典型RM的差異,這個問題設計的目的,在為供未來類似金融創新設計之參考。本題主要是針對財務專業背景的參與者,故需要較充分的背景知識,亦即解構現有商品的概念,利用這些概念複製出新商品。思考的邏輯架構是:What→How→Why→Why Not

5. [RM設計背後隱含的Concern之一:文化觀念的問題(如留遺產等)] RM可不可行,並非完全是「財務」問題,推行的困難可能是如「場景1」的虛擬故事、「場景4彭淮南:對房有感情 寧放我名下」這類「情感」問題。檢視此波討論RM的民眾投書,有一個論述如下:「...這類做法恐怕只適合有屋無現的「寓公」、「田僑」,對於無殼蝸牛並無幫助。而且依國情來說,絕大部分人打拚半生、長期貸款就為了買一間自己的窩,老了以後豈肯逆向操作,把房子還給銀行?…(請參閱2009/9/19,賣屋換現養老 長照配套佳(聯合報民意論壇╱班嘉明/醫/台中市))」針對這類意見,你的看法與解決之道是?

[說明] 此問題建議配合前述「個案教學計畫」的調查結果。又「場景1」的故事指出:美國人民與台灣人民習慣上最大的不同是,美國人總是希望可以多花一些錢,最好在生前就能把所有的錢都花玩,並不會很想把錢留給下一代,所以他們會在生前就把房子抵押,以便拿到現金供自已使用。但是,台灣的老年人總是希望留一些遺產給下一代,以改善下一代的生活,所以這種生前會把房子抵押成現金供自己使用的台灣人,可能不會太多。東西方民情不同,對西方人來講,房屋只是資產,台灣現在還有不少小孩覺得,爸媽的房子應該是他的,商業機制無法處理民情人心,在此情境下引出討論:RM的實施是否最好由北往南、從都市往城鄉依序推行,才有成功的機會。

個案撰寫者認為:既曰「反向」,首先就要逆轉社會已經習慣的幾個觀念和做法。RAM在台灣的實施的確存有以下缺點:(1)中國人普遍會有將不動產留給後代子孫的習慣,因此能接受「以房養老」的家庭,可能偏向是無子女、子女收入高的老人,因此初期RM市場的流動性可能會偏低。目前此一問題的部分解決,或許可以透過提高「部分淨值抵押」的方式進行,如英國Home Reversion Schemes(又稱Safe Home Income Plan, SHIP),房屋出售之淨值由30%-100%。總之,長遠來看,在社會變遷家庭價值日趨式微之下,獨居老人只會越來越多,許多老人逐漸體認,與其寄望後代的奉養而努力留住房產,不如先保障自身需求。如此一來,國外賣屋換現的措施在台灣仍有推廣空間。

6. [台灣特有具「社會意義」的RM是什麼型?] 最近這波討論熱潮,根據報導金管會主委陳冲的說法是:某次行政院院會休息時間,他和內政部、經建會首長談到這個問題,發現行政院一些閣員都有共識推動「以房養老」制度;後來看到聯合報披露衛生署長楊志良的構想,才發現楊志良更積極;其實金管會的「前前任主委胡勝正」就曾考慮推動,但當初定位為單純的金融商品,因可行性低而未推出。「社會福利」與「商業」需求是否一定是互斥的?可否設計出來的RM,同時滿足不同的需求?

7. [角色扮演:個案提及之伊甸案例] 一名參與者扮演「銀髮族老人」,重點是表達你的「需求(是哪些照護服務)」。另一名參與者扮演社福團體;其他人扮演的社福團體的法律、財務等專業之諮詢者,演出重點在於:評估接著這種具強烈社福特性之「分期賣房子」,供給方的Concern是哪些?

[說明] 建議先讓學生先上網搜尋政大房地產研究中心(張金鶚、朱芳妮、袁淑湄、林佑儒)2009年提的三種分期賣房子方案:逆向抵押貸款方案(RM)、售後租回年金屋方案(SL)、社會照顧服務方案(SC),並比較三種方案之特性與優缺點。綜合來說,第1種與美國等先進國家作法並無太大差別;第2種則結合上述提及「售後租回」與保險公司擬推出的「年金屋」的特性 ,雖然把房子回賣給保險公司,但是房子的所有人仍然能夠住在這一棟房子裡。這對於老年人是很重要的,因為老年人通常比較不願意搬遷。所以,「逆抵押」一方面可以使老年人在年老時可以先花費他所擁有的住宅資產,同時又不必擔心需要被迫搬遷,此即社會學者所提倡「在宅老化(Aging in Place)」,而比較反對類似「台塑養生村」這種老人社區的作法。更詳細來說如個案正文表2的整理:

第1種即是典型RM,但在他們的設計裡納入多種機制,讓如前述提及讓初步並無意願承做RM的「銀行」,願意擔任本方案的主要發起人。此方案的法律問題是:銀行非基於營運自用,不得持有不動產;加上銀行畢竟不是不動產的專家,手中持有大筆的不動產,變現性降低。此外,當年金支付已超過房屋淨值一定%,可能需仿國外由政府介入保險,以提高其承作意願。

第2種的特性是比較接近純商業運作,且以「保險公司」為主。過去,澳洲是由保險公司承作較多,國內保險業者多年前則是研究日本的年金屋,同樣也是提供老年人退休後的生活所需,不過日本的案例是繳交保費給壽險公司,年老後由保險公司提供年金屋、醫療看護等,隨著平均餘命越來越長,日本許多年金屋最後都面臨破產或財務危機,亦即日本於80年代後期相當盛行「以房養老」機制,但卻因遭逢房地產泡沫化,促使房價崩跌,而承作此業務的銀行因被拖累也全都破產,讓老年人在一夕之間房子沒了,生活零用金也沒著落。此是個案「大中華區域類RM觀念的既有商品或作法」,所提及「(2)遠雄年金屋保單」的觀念起源。此外,此方案類似「大中華區域類RM觀念的既有商品或作法」,所提及「(1)商用不動產常用的售後租回(Sale and Lease Back)」,只不過在此個案運作變成:老人將房地產賣給保險公司,老人再向保險公司承租原來的住宅。由於房屋屬於保險公司,保險公司可負責房子的維修管理,減輕老人年邁無力修繕的負擔,此外,保險公司每月再提供給老年人扣除租金後的現金做為生活費。

第3種強烈「社會」意義的RM,過去RM在美國亦有由慈善團體推動,並非由政府舉辦,老人與慈善團體簽約,將房子信託給該團體的作法。又如個案中所述及:2009/10/09「伊甸社會福利基金會」結合立法委員所召開的交流會則指出:其於2001 年已有服務個案提出類似「以房養老」之需求, 當時依據民法債篇第412條中「附負擔贈與」之規定, 個案希望將自有房子於生前捐贈給公益團體,期待受捐贈的公益團體能負擔生活無法自理時的安養費用。再舉例如,台北市有數百位老人因為擁有的房地產價值超過500萬元,不符合每個月3000元的「老年基本保障年金」請領資格,但這些老人卻因子女棄養等各種原因,沒有生活費,「有資產無現金」(Cash Poor, Asset Rich),變成了老人「窮得只剩下房子」的現象。台灣這種「窮得只剩下房子」的老年人應該不少,因為台灣經濟從1970年到1990年間起飛,那階段的人幾乎都有能力買房子。根據勞保局統計,全台灣65歲以上老人有240萬人,扣除請領3000元「老年基本保障年金」(領此年金的老人名下無房子)的87萬多人,其他的152萬多名老人都名下有財產,占全台灣老人人口63.51%。台北市65歲以上的老人有32.6萬人,扣除領「老年基本保障年金」的13.2萬多人,剩下19萬人是在北市擁有房地產的老人,占台北市老人人口59.2%。

如問題5的[說明]提及:由於大城市的房屋地價較高,未來「反向抵押貸款」或可將先選擇大都市作為試辦地點;條件設定上,老年人也必須已經繳清其他貸款。但從「社會意義」出發點的設計,實際作法可能問題是在:當房屋抵押換取現金以後,如何花用對不少失能的老人家而言也是大問題。因此,這類做法可能要搭配資產管理或理財管家之類,甚至是長期照護保險或可考慮納入理財協助的服務項目,讓專業人員協助支配賣屋收入,應可發揮更大效用,此應是此波衛生署長楊志良的初始構想。

8. [RM的風險管理]

[說明] 老人可以領多少,其實與供給者承受多少風險攸關,除個案提及之「房價波動風險、長壽命風險、利率風險」等(上述3個風險,可以在問題8透過情境分析、模擬分析等財務評估技術回答),其它風險包括:

(1)道德風險:王健安(2004)將RM比擬成「與死神對賭的Game」,並指出持有RM商品的一方,在心裡當然希望原買主早日駕鶴西歸,這樣他能以較短期累積支付之較低金額,獲取較其累積支付金額為高之房地產,因此除了有「賺死人錢」這種屬於道德層面的爭議外,也有法律上亦存在是否會導致「道德風險(Moral Hazard)」的爭議,例如蓄意謀殺原買主。所以,如果台灣要推出這種不動產創新商品,在民法上可能要注意是否有「違反善良風俗」之爭議,如個案提及台灣出現「生死保單」之紛爭。但是這個理由在美國RM、英國lifetime mortgage、法國(Viageres,生命賭注計畫)等都有類似問題,他們是如何解決的?

(2)另一個實施RM的前題是在於「資金的取得」:如果對照一般保險年金型商品,RM的購買者並未繳交任何年金保險費用,因此發行公司(以保險公司來說,並無法應用傳統觀念以保險準備金支付每月年金支出,反而所有收入必需等屋主死亡後,處分其不動產才會實現),因此,承辦的RC機構如何在RM開辦期初,取得日後支付老人之年金將是個關鍵課題?

[補充說明] 國外的經驗如HECM等,是將這些日後取得之不動產證券化(Securitization),S&P亦為這些債券評等。但這些基礎財務工程可能並非目前台灣目前僅有的5檔MBS經驗所能應付的。

(3)比較各國運作經驗, 可以發現RM得以成功推動的幾項關鍵因素在於:

(a)「不追討保證」:由政府提供「不追討」擔保, 促使更多人願意提出申請、更多機構願意投入資金。此即所謂「無負淨值抵押保證」條款,意指當銀行付給老人的錢高於處分擔保品的金額,老人或其繼承人不必再支付兩者間的差額,對消費者是一大保障。

(b)「財務風險的沖銷」:如美國官方單位在金融支付之年金超過房屋淨值95%,則轉由政府接手。

(c)「多元組合的發放方式」: 目前多數國家採現金發放方式, 型態有「一次現金發放」、「現金購買每月年金」、「透支戶口( Creditline)」、「財務定期計畫」等,提供需求者自由配搭。

(d)稅的問題:對照目前不動產證券化商品分離課稅6%。

(4)修法問題:在實行上,還有比風險錯估更棘手的問題,甚至須修法才能解決,那就是繼承的問題。以先生名義向銀行申請反抵押貸款,先生不幸過世,配偶是第一順位繼承人,那麼契約到期時房子到底是誰的?怎麼執行典交?

[說明] 在日本,放款機構如中央三井信託銀行,將抵押契約中,納入遺囑信託內容來解決這個問題。台灣若要實施,可能得修改《民法》第1138條,關於繼承的部分條文規定。

9. (我猜我猜我猜一猜的角色扮演題) 個案末尾提及:行政院長吳敦義在2009年9月29日於立法院答詢時表示:「…這是新的金融商品,…,因此一定要有完整配套,他現在不能表示支持與否,但行政院會在一年內完成政策可行性評估。…」根據經濟日報2009/11/10報導,銀行公會已初步完成「反向抵押貸款」意見調查,試想你是這個報告主持人,事先猜一猜調查結果,接著比較你事前的猜測與實際結果(老師於事後揭露這個調查結果)的差距,有差距的地方是哪裡?想想你的想法為何與(一般)調查結果不同?又最後,扮演你如何在10分鐘以內,向你的長官—吳院長報告這個個案之副標問句「分期賣房子,台灣行不行」。

[說明] 以下摘錄這個報告的若干重點供參考,思考:調查結果在商品設計過程中,出現哪些新的角色,他們扮演了什麼功能?

行政院決定跨部會研議推動「以房養老」的「反向抵押貸款」(reverse mortgage)商品,讓一定年紀以上的老人,可在生前將自有住宅抵押給銀行或保險公司,再由該銀行或保險公司按月支付養老金直到老人死亡,老人死亡後,已抵押的房子則歸該銀行或保險公司所有。根據銀行公會對上述規劃的初步調查結果是:

(1)多數銀行認為,這項業務並不是單純的金融商品,反而比較類似社會福利工具,因此有必要由政府介入,提供一定程度的擔保。銀行業者表示,「反向抵押貸款」在美國成功,但其他國家失敗,關鍵就在政府介入與否。以美國「反向抵押貸款」商品為例,市占率達九成的HECM(房屋淨值轉換貸款)就是由美國聯邦住宅管理局(FHA)主導承擔所有風險,如果房屋所有權人活太久,使得向銀行借的錢快超過房屋價值,銀行便把風險移轉給政府承擔。

(2)銀行業者同時建議仿照美國HECM的方式,老人申貸這項業務必須到「退休老人協會」辦理,由協會提供老人法律諮商、講解,以免老人聽不清楚、理解不夠而引發爭議,老人確實了解該制度後必須再蓋章確認,才可以到銀行申貸。銀行業者認為,台灣若要開辦相關商品,政府應該委託合格諮詢機構提供老人相關服務,以免政策說明不清楚而形成另一個連動債風波;特別是連動債爭議金額平均每件三、五十萬元,反向抵押貸款如果產生紛爭,金額可能達上百萬元甚至千萬元,政策要相當周延。因此,多詢機構先對老人申貸案提供法律等相關說明與服務,以免衍生成另一個類似連動債的爭議事件;且政府介入有助提高銀行承作意願。

10. [RM在財務工程的定價問題.] 舉例來說,一個老人擁有一棟現值500萬的房屋,採「分期賣子」,需求者老人關心的是可以領多少?供給者決定接受或不接受該個案之考量,有哪些重要的財務風險影響因素?

[說明] 提醒計算中需參與者蒐集以下的實際資訊:(1)台灣不同地區的「房價」、「折現率(未來利率期間結構)」、「不同性別、地區之老人平均壽命」等資料。(2)接著利用EXCEL內鍵財務函數「年金終年與年金現值」,計算年金水準。(3)更嚴謹來說,需收集國外實施RM可能發生之各種成本。模擬出來結果的陳述結構如下:控制老人性別、年齡、折現率等不變的情況下,當房價=?(約台北市?時候的?類型房屋的水準,資料來自?),參與RM計畫的老人每個月可以領到?元。此外,如果是在財金碩博士班討論本個案,建議將Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association (AREUA)在1994年所出版討論美國RM的Special Edition做完整的閱讀。以下提供一個較簡易的EXCEL試算範例:

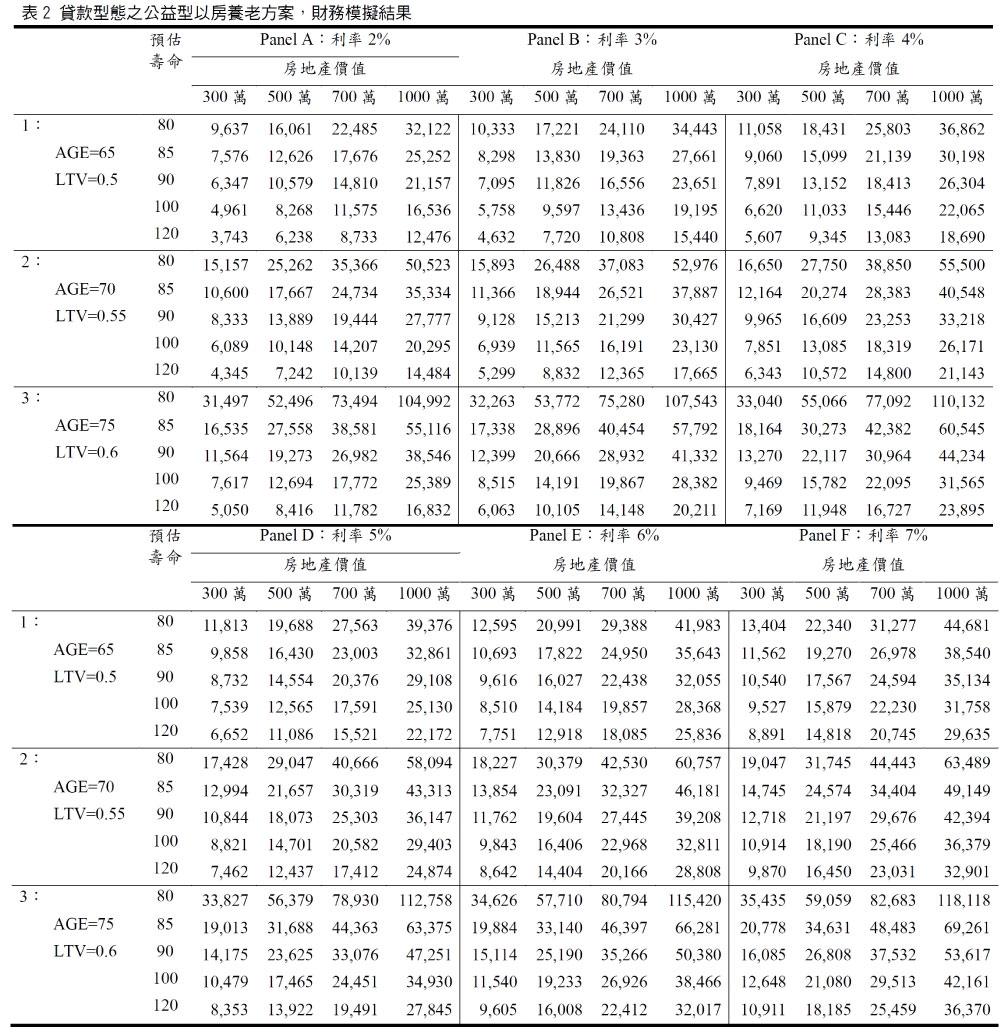

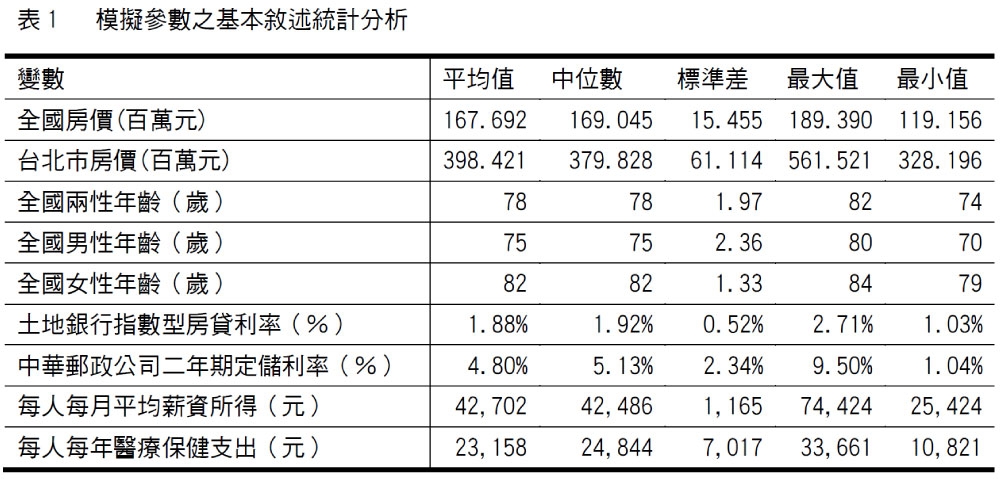

不管「以房養老」被設計成什麼型態,或者是採純貸款、售後租回或贈與等三種不同方案,共同點都牽涉到房屋價格波動、利率水準、老年屋主的壽命等3項變數。我們將儘量採台灣過去的實際數據來進行老人「可領取年金水準值」的模擬。而目前官方規劃版本,較接近「純貸款」的設計,因此,以下先依照第一種「純貸款」的設計方案進行模擬分析。

在「房價」方面,以下財務模擬暫採全國與台北市兩個數據。前者表示全國平均狀況;後者為目前規劃案建議之優先推廣區。以下模擬房價部分以300、500、700與1000萬等4個級距,分別代表低所得所擁有房屋價值的300萬來說,該模擬起始點的統計是依據行政院主計處國富(抽樣)統計之2007年度家庭部門資產結構表中,指出台灣地區2007年平均每戶房地產價值為356萬元。此外,特別說明500萬此一數字在模擬上的特別意義:(1)一個起始於「社會福利」的個案是台北市每月有3,000元的敬老津貼,依規定除須滿65歲外,另外名下資產不能超過500萬元,社會局曾發現北市內約有數百位獨居老人,因房子在精華區,明明窮到只剩下房子,沒現金度日卻無法領敬老津貼。(2)根據目前台灣擬開辦的「國民年金」,將沒有公勞保的民眾納入國民年金保險的保護傘下,規劃「敬老津貼」及「原住民敬老津貼」納入國民年金,65歲退休後至少可月領3,000元的國民年金。由於國民年金多了「得扣除400萬元」條件,只擁有一棟房子且目前屬自用的人,就可扣除400萬元後仍符合「近1年個人綜合所得總額合計新臺幣50萬元以下,或個人所有的土地及房屋價值合計在500萬元以下者」,就可取得老年年金的給付資格 。(3) 銀行公會所擬出的反向房貸配套實施辦法,內容參考了美國HEMC制度,實施初期貸款將以300萬為上限,再加上貸款成數5成限制的反推,原始房價約600萬左右。其它700與1000萬則表示,銀行公會建議初期優先試算區域以台北縣、市都會區為主,其較高的地價水準亦隱含「財富水準較高」之老年族群。

在「年齡(AGE)」方面,根據各國反向抵押貸款的觀察,對於年齡的限制皆有不同,美國申請者年齡規定為62歲以上,法國與新加坡為60歲,最低出現在澳洲55歲,而依據內政部目前採的銀行公會「公益型」版本規定:65歲以上,故我們以65歲為承作RM起始年齡、70歲、75歲、80歲(2008年台北市男性平均壽命)、85歲(2008年台北市女性平均壽命)、90歲(以5歲為級距,表達超過平均壽命1-2個標準差的狀況,但此值在醫療水準進步下,預期很快變成平均值)、100歲(2008年台灣一共有1,075位老年人超過100歲,其中台北市219位佔最多)、120歲(2008年台灣男性最高年齡為112歲,女性為122歲,但這兩個案例都不是在台北市)等不同觀點來模擬。

在「利率水準」方面,根據對各國反向抵押貸款的觀察,大部份反向抵押貸款合約均採取浮動息率。在美國,浮動指標常為「1年國庫債券息率」,若干合約會設有「利率上限」。內政部目前版本是說明在實行初期的房貸利率部分,將比照現行房貸方式,以指數型房貸為主,或依郵政2年期定儲利率為主,再由銀行自行加碼一固定比率,若貸款人持續一段時間未繳利息,將參照美國HEMC制度,之後利息以複利計算,直至欠繳利息繳清後,再回復到單利計算。而國內的指數型房貸,依中央銀行全球資訊網目前的承辦金融機構約有34家,以土地銀行指數型房貸指標利率的趨勢為例,資料頻率約按季發佈,起迄期間是2002年11月至2010年2月,過去最高2.71%(2008年8月),最低1.03%(2009年11月),平均水準為1.88%,標準差為1.92%。若以中華郵政兩年期定期儲金為例, 1985年6月至2009年10月,定期儲金未達1,000萬元之二年期機動利率,最高9.50%(1989年5月),最低1.04%(2009年10月),平均水準為4.80%,標準差為2.34%。故後續財務模擬時,使用2%至7%來模擬,以利率期間結構(term structure of interest rate)呈現「下降、持平與上升」的3%、5%、7%共3種狀況來模擬。

其餘重要變數如領取方式與貸款成數的上限(LTV),大致依表3的內政部目前暫訂版本的內容。亦即在老年屋主年齡的限定為65歲至75歲的申請人,預估壽命為80歲至120歲;持有房地產的價值為300萬、500萬、700萬與1000萬,其貸款成數主要也依年齡分為0.5、0.55與0.6;利率2%至7%變動下,老年屋主每個月可獲得的年金所得之相關敏感度分析如下表,重點結論擇要說明如下:

Panel B1係假設有一名65歲老人,擬進行反向抵押貸款取得年金,則在3%的利率水準環境下,在其持有房地產之價值為300萬、500萬、700萬、1000萬時的情況,(a)當該老人為北市之男性,以2008北市男性平均壽命80歲來估算,每月約可領取1萬元左右;(b)當該老人為北市之女性,以2008北市女性平均壽命85歲來估算,每月約可領取金額降低至8千300元左右,故當以5歲為1級距,1個標準差約使領取金額降低2千元左右。而當這位65歲老年屋主持有的房屋價值提升到500萬元,則所領取的年金所得對應如上述,(a)80歲、(b)85歲、(c)90歲分別可領取1萬7千元、1萬4千元、1萬2千元左右。大致來說,房地產價值增加200萬,可貸金額增加100萬,約可使每月年金多領70%左右。同理,當房價增加1倍到達1000萬時,表示接近「銀行公會建議RM優先實施地區台北市之房地產價格水準」之情境,在不考慮貸款上限300萬情況下,則領取年金水準對應上述(a)80歲、(b)85歲、(c)90歲分別可領取3萬4千元、2萬8千元、2萬4千元左右,亦即月領年金所得金額亦同樣增加1倍。

Panel B2和Panel B3與Panel B1不同之處為老年屋主的年齡提高至70歲、75歲,其可貸成數也提升到0.55和0.6,其餘利率水準和房屋價值皆為相同假設,模擬結果的趨勢顯示:(a)同樣持有300萬的房屋價值,預期壽命為80歲時,則現在70歲、75歲老人可月領金額分別是1萬6千元、3萬2千元,兩者差約1倍。若預期壽命提升至85歲,上述金額分別降低至1萬1千元、1萬7千元。(b)當房屋價值改為500萬元時,預期壽命同樣為80歲時,則現在70歲、75歲老人可月領金額分別是2萬6千元、5萬4千元。此一結果顯示,當承做反向抵押貸款業務之老人年齡越大,當持有房地產價值變動某一固定值(如300萬變為500萬,增加約70%),領取年金值往往隨著「預期可領年金所得的期數(亦即現在年齡與預期壽命值差距)」之縮短,伴隨「可貸成數之增加」,兩者的交乘作用使年金水準值有更高的敏感度變動。

Panel D、Panel F將利率水準提升至5%和7%,其餘模擬條件都如上,模擬結果的趨勢顯示,在利率水準為7%條件下:(a)同樣貸款人年齡為65歲,持有300萬價值之房地產,預期壽命為80歲時,年金所得月領約1萬元,上調至1萬3千元。(b)當持有房地產價值變動為500萬元,年金所得金額從1萬7千元增加到2萬2千元。由其增幅來看,3%到7%利率水準已經增加1倍以上,應屬劇烈的金融波動程度,但是對年金水準的影響幅度卻遠低於年齡增加與房價波動的效果,如前述當65歲老人持有不動產500萬元與1000萬(增加1倍),在3%利率水準、貸款成數為50%與預期壽命為80歲的狀況下,可領金額由1萬7千元變動到3萬4千元。

綜合來看,控制住老年屋主年齡、房屋價值相同情況下,利率的上升會使得領取的年金水準值增加;相同的利率水準、老年屋主年齡,老年屋主所擁有的房屋價值越高,領取的年金水準值越高;將房屋價值、利率控制在相同情況下,老年屋主年齡越大,在相同的預期領取年限下,領取的年金水準值也會增加;同樣的利率水準、房屋價值,老年屋主年齡的預估壽命越長,即預期領取年限越長下, 則領取的年金水準值將會降低。

後續發展

若以個案2010年月10月說明行政院目前規劃的以房養老方案為基準,擇之後的重要相關新聞說明如下:

2009/12/04聯合報報導「房養老有潛力 多元方向研議」,其新聞內容大致如下(請注意:有關個案正文提及「銀行公會的評估調查」,比較偏向從「供給面」金融機構的想法來調查;至於該新聞有關「立法院立法局的報告」報導,比較從「需求(老人)面」的調查):「以房養老」議題備受關注,立法院法制局「以房養老」報告出爐,指「以房養老」在台灣深具發展潛力,應朝多元方向研議,包括出租或出售大房換小房、郊區房,用差價款養老,或是將房屋抵押給養老機構後,免費入住養老機構等。報告指出,截至2009年八月,國內65歲以上老人超過243萬人,占總人口1成,至民國145年,75歲以上的人口將達455萬人;與其他國家相較,我國人口老化特別快速,老人照顧將成為政府嚴厲課題。另外,報告指出,老年人理財知識不足,在美國就發生老人申請反向房貸後,金融業務員為了佣金,鼓勵老人購買保險公司高風險、高費用的投資型保單,造成不少老人被業務員詐欺或投資失敗而負債的情形。為避免台灣的「以房養老」步上歐美等國後塵,報告建議,政府主管機關應與消費者團體合作或建立申訴管道,有效介入處理消費者保護與消費爭議;各金融機構的表現亦可作為主管機關核准或廢止承接逆向房貸業務的參考指標。報告指出,傳統「養兒防老」的觀念瓦解,以房養老制度有助於讓沒有現金,但擁有房子的老人取得安享晚年的資金,以房養老在台灣有推動發展空間。

此外,根據2010/11/12聯合報報導:對岸大陸有關以房養老的實施狀況,上海「以房養老」自2007年4月起經兩年試點後,該業務剛推出時諮詢者眾,但真正申請試點的物件僅是個位數,因此考慮停辦。上海 「以房自助養老」試點方案的營運模式為:65歲以上的老年人,可將自己的產權房與公積金管理部門進行房屋買賣交易。交易完成後,老人可一次性收取房款,房屋由公積金管理中心再返租老人,租期由雙方約定,租金與市場價等同,老人可按租期年限將租金一次性付與公積金管理中心。因為不少老人不願老來賣房,雙手空空而去,而且害怕造成家庭糾紛,因此老人對「倒按揭」(反分期貸款)的養老設想很難接受。他們較接受「拿租金來養老」(靠出租用房的費用住進養老院的方式),過世後還可以把房子留給後代,這樣做也讓他們覺得心安。除此之外,一些老人「以一換二」的方式籌措補充養老金,在相同地段把原有的兩室一廳換成兩套一房一廳,或者將市區的一套房子換成郊區的兩套房,其中一套自己住,另一套用來出租,從而賺取穩定的養老金。還有些老人正在籌畫著將位於上海市中心的房子置換到郊區,把置換到的區域差價,作為未來的補充養老金。

最後,2011/04/27聯合報報導「以房養老 或可挽悲劇」,該新聞指出:內政部與財政部最近研商,確定「以房養老」政策獲得3千3百萬的經費試辦,並擬於2012年啟動。官員說,昨天台北市發生獨居老人在家中死亡的悲劇,未來若能選擇「以房養老」,依每個月「折現」,換取勞務或照顧,至少可得到生活照料,能避免悲劇發生。內政部社會司所規畫的「以房養老」計畫,優先鎖定台北市試辦,如果新北市有意願,也可參與試辦。依計畫將鎖定擁房地產價值約在500-550萬元以上、既沒存款收入又沒有子女繼承的獨居老人最為適合。內政部表示,65歲以上老人達252萬,單身獨居老人約11萬戶,其中台北市有近萬戶是獨居老人,新北市也不少,內政部將進一步調查,包括有無子女繼承、奉養,排除這些因素後,初估約有1-2萬戶可列入「以房養老」的實施對象。