銷售連鎖便利商店爭霸戰: Hello Kitty 的突擊 (A)

連鎖便利商店爭霸戰: Hello Kitty 的突擊 (A)

個案簡介

看到風暴來襲才開始做準備,絕對會來不及!

- 全家便利商店總經理張仁敦

時間是2005年5月25日早上8點50分。全家便利商店的張總經理正從椅子上起身,手上拿起剛看完的本月營收財表,沉重地走向第一會議室。由於統一超商最近在市場上拋出一連串的行銷震撼彈,全家便利商店所有的高階主管將在10分鐘後到第一會議室進行緊急會議,討論該如何對於統一超商的行動作出回應……

就在近一個月前,2005年4月27日,統一超商無預警的大手筆投資2億元,首度推出全店式的行銷活動—消費滿77元的滿額贈,贈品不但有31款代表不同年份的Hello Kitty 3D磁鐵外,還包括飲料、食品及日用品等店內118種不同商品的折價券,相較於過去的行銷活動,這次促銷檔期一口氣拉長3倍,從4周拉長到12周。

最近這段時間,這個活動在市場上造成非常大的迴響,統一超商在短短的一個月內送出4,000萬個Hello Kitty磁鐵,定價99元的磁鐵板也售出25萬片,各店每日的營業額平均成長一成,統一超商預估5月營收將可達到84.26億元,可能會創過去16個月來歷史新高。

正當全家便利商店及其他連鎖超商決定停止觀望,擬訂對策因應之時,統一超在5月2...

個案總覽

為了尋求競爭優勢,廠商往往持續在市場上採取攻防行動,故了解競爭者之間的競爭對抗行為,是策略管理領域中十分重要的課題之一。便利商店產業在台灣發展近30年,市場的演化也逐漸從一開始的導入期、成長期進而邁入成熟期的階段。目前全台便利商店總數超過一萬家,在台灣每4平方公里就有1間超商,密度更是世界之最。由於市場漸趨飽和,超商依靠展店已經無法帶來利潤,在此時期,每家連鎖超商皆苦思著如何推出創新,具附加價值的贈品,以及多元具影響力的行銷活動,吸引消費者青睞,故「行銷戰」已逐漸成為便利商店產業競爭的主要模式。本系列個案分別藉由2005年統一超商推出Hello Kitty磁鐵事件,以及2007年發生的現煮咖啡大戰為背景,透過各便利商店之間你來我往地競爭互動過程,探討全家便利商店應該如何採取行動來影響競爭者及其績效表現。

教學目標

本個案適用於動態競爭策略、行銷管理,以及策略管理等課程中討論。若學員中具有超商產業的相關經驗,討論效果將更具體。課程中討論的重心可以放在各超商採取的競爭性行動之特質,所需搭配的能力及資源稟賦,以及各個行動的背後目的與意圖,同時也可以討論焦點廠商可行的行動方案與各種行動背後的限制,進而發展出最適的競爭策略。

具體而言,本個案的主要教學目標為:

1. 幫助學員學習透過不同的構面分析對手所推出的競爭行動內容。

2. 使學員了解焦點廠商在面臨競爭對手來勢洶洶地攻擊行動之下,焦點廠商可以選擇的回應方案為何。

3. 引發學員就其過去實務之經驗,或引導學員融入個案情境,以思索在一系列與競爭對手互動的過程中,管理者將可能面臨的問題及相關決策。

4. 鼓勵學員提出不同的討論構面,以建立一套分析架構來因應對手攻擊活動中各種情境所面臨之管理問題。

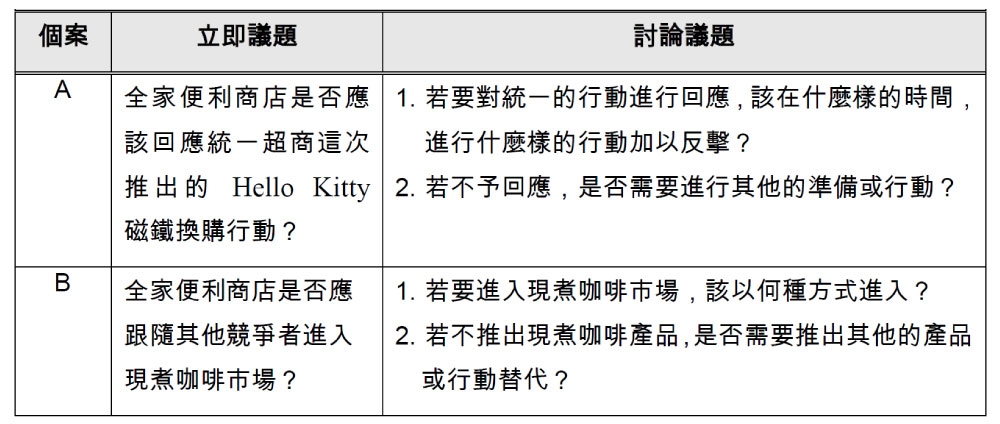

個案議題

本系列個案討論的議題分別整理如下:

相關理論探討

廠商間為了尋求競爭優勢,往往會持續在市場上採取攻防行動,因此瞭解競爭者間的競爭對抗行為是策略領域中非常重要的課題之一 (MacMillan, McCaffery, and Van Wijk, 1985; Porter, 1980, 1985; Smith, Grimm, Chen, and Gannon, 1989; Smith, Grimm, Gannon, and Chen, 1991)。近年來,已有許多策略研究學者已經注意到同一產業中,競爭對手間所採取的特定競爭性行動及競爭性回應 (Chen, and MacMillan, 1992; Smith, Grimm, and Gannon, 1992),並且認為組織的存續發展依賴的是廠商及其對手在競爭領域中所採取之一系列競爭性行動與競爭回應的品質、數量及速度,而非依賴傳統的持續性優勢觀念 (D’Aveni, 1994)。

為了完整探討廠商間的動態競爭互動過程,以下首先針對驅動廠商競爭行為的三個因子進行討論。

察覺、動機及能力觀點

動態競爭的研究認為競爭行動為一個企業為了提高其相對競爭地位而發起的直接、明確及可被觀察之競爭行為。廠商是否會發起行動或是進行回應,決定於三種隱性卻又關鍵的驅動因子,即察覺―動機―能力 (Chen, 1996)。

察覺係指一家企業對於自己本身行動結果,以及在競爭環境中對其競爭者行為的理解程度 (Chen, 1996)。察覺是企業或是競爭對手會採取任何競爭行動與反應的先決條件。其範圍包括焦點廠商如何認知競爭對手,產業內競爭環境及 總體的競爭環境。

一個企業可能對競爭對手及競爭環境有所覺察,但它不一定有行動的動機 (Smith, Ferrier, and Ndofor, 2001)。動機是指使廠商採取行動或回應對手攻擊的誘因,與廠商可認知的收益或損失有關,如從行動中可能獲得的優勢或不採取行動可能的損失。同時,競爭市場對焦點廠商的重要性或是競爭者對於焦點廠商市場的攻擊量 (Chen, Su, and Tsai, 2007),也是重要評斷其競爭動機的指標。

能力為廠商執行行動的能耐 (Smith et al., 2001)。從許多例子可以發現,廠商可能察覺到自己與對手同在市場中競爭,也有反擊競爭者行動的動機,但是卻缺乏反擊的能力。由本篇個案亦可觀察出,當廠商遭受競爭者攻擊時,若不知該採取何種競爭性回應行動類型,一般皆會先考慮採取配對性回應 (例如當競爭者推出年菜預購時,焦點廠商也推出年菜預購的活動因應),一方面想藉此依樣畫葫蘆地奪回失去的市場或利益,另一方面避免提高競爭的緊張態勢。然而,並不盡然採取配對回應皆可奪回失去的市場或利益,仍要考量廠商本身的資源與能力,經過內部一番評量過後,方可採取適當的競爭性回應類型,否則只會導致失去更多的市場或利益,造成二度傷害。

是故,「除非你的競爭對手察覺你的行動和意圖;除非競爭對手有動機反擊,而且有能力反擊,否則他不會採取競爭回應 (Chen amd Miller, 1994)」。不同類型的攻擊行動,會引發競爭對手不同程度的覺察、動機與能力。焦點廠商的攻擊行動若具備優於對手的覺察、動機與能力特質,會使競爭對手難以識別廠商的攻擊意圖,缺乏做出反擊的動機,甚至難以實施反擊行動。而此時,焦點廠商就可以獲取其最大利潤。

競爭行動的特質

根據Schelling (1960) 對衝突情境之決策行為模式的研究,Schelling認為,競爭性行動的成敗取決於發動行動者對該行動所顯示出的承諾 (commitment),以及競爭對手採取競爭性回應的可能性。行動者是否會讓競爭對手採取競爭性回應,端視競爭性回應的預期報酬,以及該競爭性行動對他們主要市場的威脅程度。針對上述承諾與預期報酬的概念,教師可以使用四種競爭性行動的特質(Chen and Grimm, 1992) 來探討:

● 競爭影響力 (competitive impact):一項行動對競爭者的波及或影響程度。

● 攻擊強度 (attack intensity):一項行動對某一競爭者主要市場的影響程度。

● 執行條件 (implementation requirement):採取行動的廠商執行該行動所需投入的努力程度。

● 行動類型 (type of action):策略性 (strategic) 或戰術性 (tactical)。

對回應者來說,競爭性回應的預期報酬,以及被一項行動波及的層面,均與行動者攻擊其主要市場的強度有關。當行動者競爭性行動的競爭影響力越大且攻擊強度越高時,對回應者利潤的潛在傷害越大。此外當動者的競爭行動執行條件越高及行動屬於策略性的行動類型時,通常意味者行動者對他所採取的競爭性行動具有高度承諾。

因此,當行動廠商的競爭性行動擁具有行動影響力大、攻擊強度強及執行條件高等特質的策略性行動時,通常能有效減緩競爭者行動的數目及速度,進而從競爭者的未回應 (或延遲回應) 中,提升自身績效 (Chen et al.,1994; Derfus et al., 2008)。

競爭性回應的屬性

Smith, Grimm, Cannon, and Chen (1991) 認為廠商競爭性回應的屬性包括:回應可能性 (response likelihood)、回應落差 (response lag)、回應次序 (response order) 及回應類型 (type of response)。

回應可能性 (response likelihood):並非所有行動均會激起競爭性回應,當廠商一個廠商的競爭性行動帶來超額的利潤時,對手才會回應,以其瓜分這些利潤。可以預期的是,當一個競爭性行動產生的利潤增加時,試圖模仿或複製這個行動之回應廠商的數目與速度增加。

回應落差 (response lag):意指回應緩慢的程度,廠商通常喜歡針對較不大可能回應及回應落差高的競爭者,採取競爭行動。

回應次序 (response order):亦即某廠商的回應在所有回應者一連串的競爭性回應中,依時間先後排序的定位。回應落差與回應次序代表競爭性回應的不同構面。例如,某一家廠商可能花很多時間回應某一項競爭性行動,卻是第一位回應者;此時其回應落差很高但回應次序很低。

回應類型 (type of response):廠商可運用許多方式來回應對手的競爭性行動。其中一個關鍵性的構面是運用模仿性回應 (response imitation),亦即一個競爭性回應模仿其相對之競爭性行動的程度。當廠商模仿競爭者推出完全相同的競爭性行動時,此種回應方式亦稱為配對性回應。

資源轉向觀點

競爭的內涵級方式除了可由上述的行動層次的觀點探討外,亦可由總體層次的角度討論之。在策略領域中,許多廠商常思考如何利用他在某一個市場的地位,來提升他在另一個市場的地位 (Kogut, 1985);亦或廠商如何透過他的多重投資,以致於即使某一項投資突然失敗或遭受攻擊時,仍有其他的選擇 (Aaker and Mascarenhas, 1984)。因此當一個競爭場域發生重大的改變,因而瓦解相互忍讓的均衡時,廠商會去全球建立一個新的均衡點。而策略性資源轉向的觀念指出,一個廠

商資源配置的程度影響某一焦點競爭者的資源配置決策,並且會重新塑造他的影響範疇。是故,將資源轉向的一般性概念連結至特定的策略性行動時,將會有以下三種策略 (McGrath, Chen, MacMillan, 1998):

1. 攻擊 (thrust) 策略:攻擊牽涉到在一個競爭場域採取明顯的直接攻擊,其目的在於讓競爭者撤回資源,使他們瞭解到投入更多承諾在那個競爭場域,將非常困難且會有高成本。

2. 偽裝 (feint) 策略:偽裝是一個廠商攻擊一個競爭者認為重要的焦點競爭市場,但對攻擊者而言卻不那麼重要,非其真正的目標市場。為了避免競爭者將資源投注在目標場域,廠商從事偽裝,試圖迫使競爭對手將資源轉向來防禦他的焦點競爭場域。

3. 謀略 (gambit) 策略:一個廠商明顯地犧牲他在一個焦點競爭市場的地位,清楚的表達出他希望競爭者將資源轉向那個市場,增加他在那個市場的影響範疇,然後,執行該謀略的廠商,即可將資源專注在增加本身目標市場的影響範疇 (在目標市場中,競爭對手可能正在降低資源承諾)。謀略的結果若可被接受,則雙方參與者最中會增強彼此的影響範疇,是故,在此賽局中的結果不必然是零合的。

教學流程

企業管理者一直十分關注競爭者間經常採取的各種競爭對抗手段,例如:降價、廣告戰,以及新產品與新服務的導入等。因此,了解對手的攻擊行動並適時地作出回應是管理者相當關注的課題之一。在本個案中教師首先可先引導學生思考五大連鎖超商的優勢及劣勢,以及各超商間的資源相似性及市場共同性各為何,以勾勒出各超商間的資源稟賦及競爭情形。

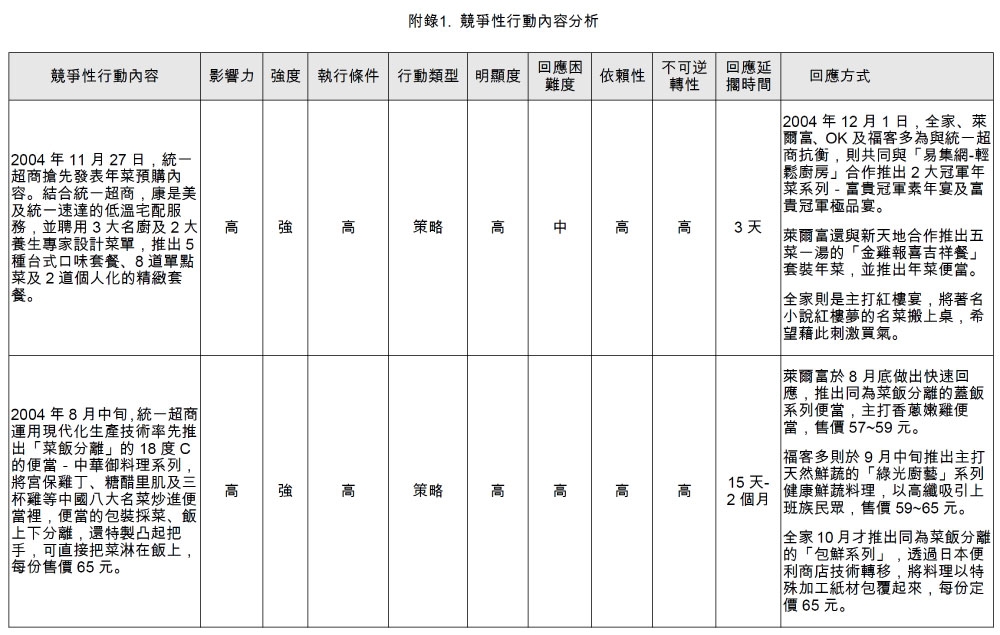

個案中提及,各超商之間彼此不斷地採取攻擊與防禦行動,例如:2001年全家與萊爾富首次推出年菜預購服務、2004年統一首次推出「御料理」進攻晚餐市場,以及2004年統一導入自有品牌「City Cafe」等。教師可透過動態競爭當中的AMC觀點作為基礎,以各行動的明顯程度 (A)、競爭動機 (M) 及執行能力 (C) 導致遭受攻擊的廠商採取回應的可能性。其中這些行動亦包含了不同的行動特質,例如:行動強度及行動執行條件等,教師也可連結行動特質與競爭性回應間的關係,作為學生分析的依據 (詳見附錄1. 競爭性行動內容分析)。

舉例而言,相較於一般商品的降價促銷或買一送一活動等戰術性行動,統一超商推出年菜預購活動為一明顯程度高的策略性競爭行動,具有高度的影響力及強度 (聘用3大名廚及2大養生專家設計菜單,推出5種台式口味套餐、8道單點菜及2道個人化的精緻套餐),以及高度的執行條件 (結合統一超商,康是美及統一速達的低溫宅配服務)。因此對於競爭者而言,存在一定程度的回應困難度。然而,由於上述的行動具有較高的明顯程度,使得競爭者易於察覺;由於廠商之間分享共同的市場,具有緊密的相互依賴性,因此廠商間的行動皆會相互影響彼此的行動與獲利,進而使其他便利商店也會有回應的動機出現;最後由於其他超商具有自己的鮮食廠、外包的鮮食代工廠商及尋找合作對象的能耐,使得其他超商也有能力對統一超商的行動進行回應,因此能在快速的時間內也

推出年菜預購的方式回應統一超商 (此一行動競爭者回應速度快的另一原因也包括,年菜預購是近年超商在固定時間會推出的競爭行動,因此每家超商皆會在事前先準備好預計推出的年菜活動內容)。

在經由過去競爭案例進行行動特質、回應屬性及察覺-能力-動機觀點的相關探討後,教師可依據下段內容,對統一超商推出Hello Kitty磁鐵及全店式行銷的過程進行說明,使學員瞭解統一執行此行動的背景及脈絡,最後再延伸上述相關理論所提及的內容作為基礎,引導學員思考個案所提出的問題。

統一推出Hello Kitty磁鐵搭配全店式行銷的過程

本個案以統一超商推出的Hello Kitty磁鐵及全店式行銷活動做為事件的主軸,由於此活動在市場上引起了非常大的迴響,不但改變了便利商店產業競爭的方式,也成為許多課堂及實務界中所推崇的行銷案例。因此我們在此藉由聯合知識庫、中時新聞網及致富月刊等商業雜誌中豐富的新聞資料內容,回朔出統一超商總經理徐重仁、副總經理吳國軒及整合行銷部部長陳鴻徵當時受訪的陳述,以歸納統一超商推出Hello Kitty磁鐵及全店式行銷活動背後的原因及過程,協助教師在授課時可對學員進行更深入的說明。

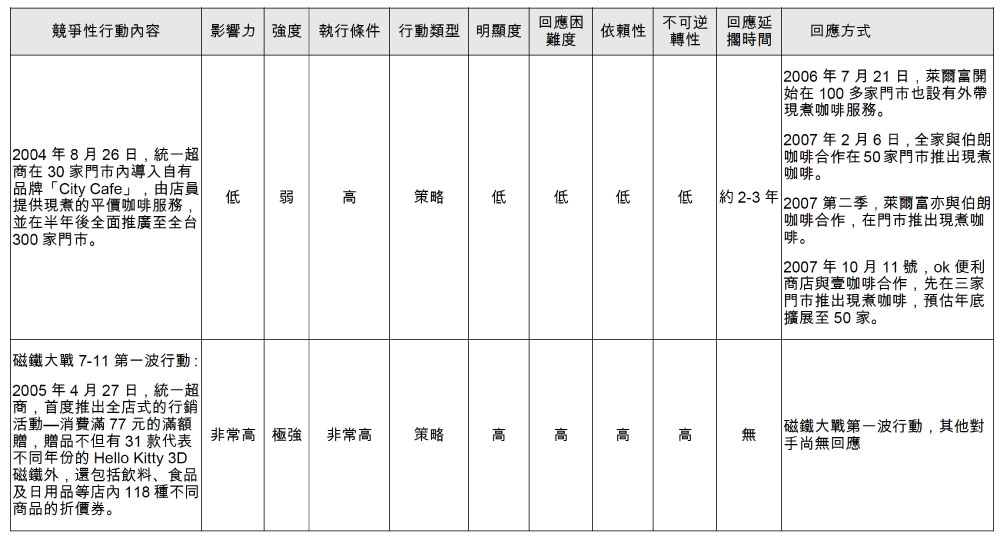

最初運用Hello Kitty磁鐵行銷的點子並非從台灣的統一超商開始。2004年10月香港7-11就率先推出Hello Kitty磁鐵促銷,接著新加坡7-11在12月也如法炮製。由於香港7-11推出後,明顯提升全店10%的業績,統一超商總經理徐重仁觀察到這個現象,因此也請主管評估引進台灣的可行性。雖然已有海外現成的成功案例,但由於國情、經營環境及便利商店的密度皆不相同,統一超商還是花了兩到三個月的時間進行初步的評估。

然而,評估的結果並非十分樂觀,由於在香港人口數只有600多萬,有600家統一超商,等於1萬人消費一家超商;而在台灣,雖然有2000多萬人口,但卻有高達3800多家統一超商,一家統一超商只能分配不到5,000名消費者。因此相較於香港的7-11,統一超商要透過Hello Kitty磁鐵撐出其6倍大的市場,需要投入的行銷成本及承受的風險更高。

2005年1月統一超商決定執行Hello Kitty磁鐵的行銷活動,以搶攻漸趨飽和的市場並拉大與其他競爭者的差距。為了降低成本及風險,統一超商一方面,透過採購優勢,在不影響美觀原則下,盡力降低磁鐵成本;另一方面透過縝密的行銷企劃,並且尋找供貨廠商贊助及結合媒體資源,一起分擔行銷的成本。

統一超商徐總經理曾提出一個「波浪理論」,意指只要讓消費者到7-11購物能夠不斷獲得新的、額外的附加價值和獨特的購物經驗,他們就會一再光臨。 因此整個行銷活動延續此一精神,設定3波加碼贈獎:「free」贈送具有差異及蒐藏性的Kitty磁鐵,以吸引顧客上門增;「save」是商品折價券,提供顧客實質回饋,創造顧客忠誠;「win」立即抽大獎,讓顧客容易理解並促進購買,提升客單價。

2005年4月27日,統一超商正式推出為期三個月的全店式的行銷活動—消費滿77元的滿額贈,贈品不但有31款代表不同年份的Hello Kitty 3D磁鐵外,還包括飲料、食品及日用品等店內118種不同商品的折價券。

其中,統一超商過去平均客單價為 62元,消費100元以上占來客數2成、40元以下占5成,因此統一超商設定77元滿額送,期盼能拉高客單價,讓顧客有誘因跨越77元的消費門檻。除了Hello Kitty磁鐵外,統一也藉由贈送商品折價券,提供食品、飲料及日用品等暢銷貨折扣,期望透過發送折價劵讓消費者再次上門變成目的性購買,可以把本來沒有要來統一超商購買的顧客也轉移過來。最後,過去統一超商通常按季節或節令做議題行銷,活動期間通常介於2周至一個月,然而這樣的時間很難建立顧客忠誠,統一期許這次透過3個月的活動,以Hello Kitty磁鐵輔以商品折價券的推力,培養消費者固定到統一超商消費的習慣。 全店式行銷活動上市的第一天,統一全省門市就傳來好消息,單日業績立刻成長2~3%。然而在市場引起熱烈迴響後,統一超商的行銷團隊仍然每天盯緊POS系統,隨磁鐵成長率及銷售成長率走勢,進行動態性的行銷。

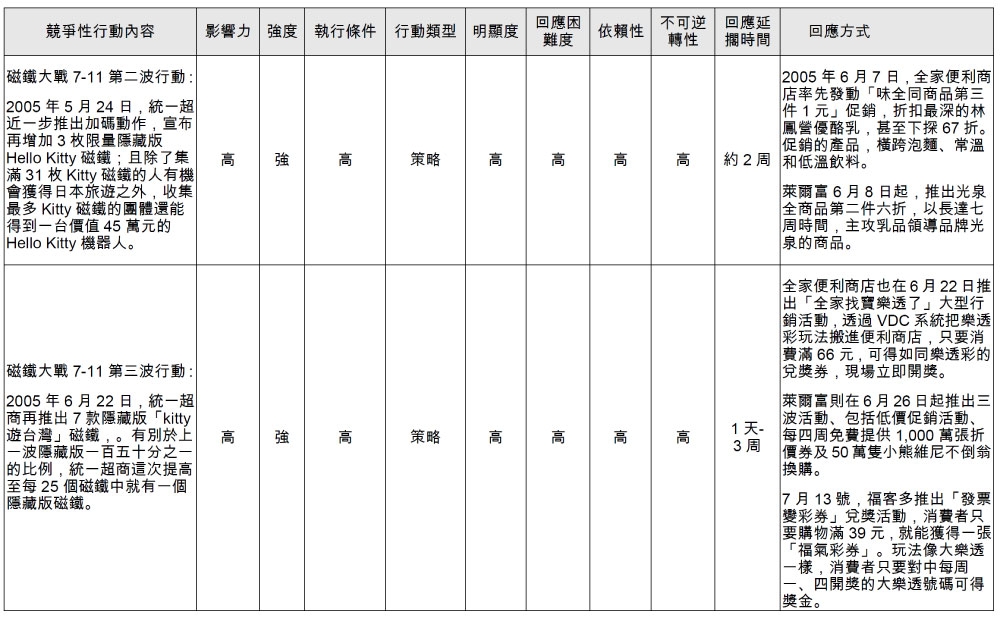

例如,原本統一超商內部估計,3個月的行銷活動下來可送出7,000萬片磁鐵、40萬個鐵板,不過進行一個月後,門市就已送出4000萬片及25萬個鐵板的佳績。且許多顧客不到一個月就將31枚磁鐵蒐集完畢,行銷團隊擔心接下來兩個月消費者熱度下降,於是行銷團隊相繼推出全台唯一的Hello Kitty機器人、3款Hello Kitty隱藏版、以及台灣獨有Hello Kitty遊台灣磁鐵等,都是為了讓買氣能持續延燒3個月。

在這個創新的競爭性行動的加持下,統一超商5月營收達到84.26億元,創過去16個月來歷史新高;其6月營收達93.89億元,較去年同期成長36.23%;7月營收101.89億元,也是首度單月業績突破百億元大關,較去年同期成長39.3%。藉由Hello Kitty全店行銷活動,統一超商業績表現連續三個月創歷史新高,平均客單價平提升至67元。累計2005年上半年營收444.46億元,稅後純益18.56億元,較去年同期成長29.33%;若扣除Hello Kitty活動送出的上億片磁鐵成本,獲利則成長30.04%,營業利益率達4.5%,紛紛創下歷史新高。Kitty帶來的額外營收約50億元,稅前盈餘相當於5億元。

理論基礎議題分析

1. 全家便利商店是否應該回應統一超商這次推出的行動?若不予回應,是否需要進行其他的準備或行動?若要對統一的行動進行回應,到底該在什麼樣的時間,進行什麼樣的行動加以反擊?

從理論的角度審視,統一超商這次結合Hello Kitty磁鐵及商品折價劵的全店行銷活動,相較於統一超商在2004年搶先推出的年菜預購發表、飯菜分離便當及導入現煮咖啡等行動,有著更高的行動影響力、行動強度、執行條件及更高的回應困難度,並而擁有這樣特質的行動通常可藉由競爭者的未回應而得到良好的績效。

由於個案 (A) 的第一頁已說明了統一的活動在市場上造成非常大的迴響,統一超商在短短的一個月內送出4,000萬個Hello Kitty磁鐵,定價99元的磁鐵板也售出25萬片,各店每日的營業額

平均成長一成。此外,統一超商在5月24日也近一步推出加碼動作,增加3枚限量隱藏版Hello Kitty磁鐵、提供日本旅遊機會及Hello Kitty機器人。這樣的內容暗示著,統一超商這次推出的競爭行動被非是單一的,而是有次序的行動組合,因此其未來有可能藉由一系列的行動將活動的熱潮延續三個月。倘若全家及其他競爭對手不予以回應,消費者收集磁鐵的風潮恐會繼續延燒,而當消費者為了磁鐵及商品折價劵在統一超商內消費達到77元的門檻時,也意味著其他便利商店的營收逐漸地被腐蝕。由察覺-動機-能力觀點的角度思考,全家已經察覺統一超商的競爭行動的內容;全家也瞭解統一超商的行動會使全家的獲利帶來衰退,因此全家有較高的動機進行反擊;最後,個案中提到了全家不但為上市公司,亦有豐沛的資源及能力與統一超商進行競爭。因此,全家便利商店應迅速地進行回應,減緩統一超商全店式行銷所帶來的影響,以保護自己的獲利。

全家便利商店該如何回應?由個案 (A) 第11頁,Exhibit:7連鎖式便利商店主要競爭行動類型可發現,統一超商這波「全店式行銷」行動主要是由贈品促銷 (贈送Hello Kitty磁鐵) 及折價促銷 (提供118種商品折價券) 所構成。全家若要快速地回應統一超商的行動,可先考慮透過促銷 (包含加價購、合購價、免費送及抽對獎)、贈品促銷、折價促銷、儲值卡促銷及降價等所需投入之策劃時間相對較短的行動進行回擊。舉例而言,全家可考慮在短時間內先整合其幕後股東,泰山企業股份有限公司及光泉牧場股份有限公司,之利基產品進行促銷,以反制統一超商的折價促銷;另一方面,由於Hello Kitty磁鐵的風潮以被帶起,且短時間很難透過模仿性回應推出其他卡通人物的贈品進行促銷,因此全家便利商店必須另外採用不同且具創意的行銷活動吸引顧客的目光,例如:全家便利商店是台灣唯一的日本系統的連鎖便利商店,因此其可考慮將行銷活動結合日系元素,創造市場上的差異化,或是引進日本全家便利商店曾推出的行銷活動,吸引消費者的青睞。此外,就長期而言,統一超商既然已開啟全店性競爭手法的先例,未來以本次Hello K itty的經驗為基礎,接續推出同質活動的可能性極高,因此全家便利商店在下一波勢必要推出能與統一超商抗衡之全店性行銷活動內容,才不會永遠在競爭互動中位居下風。總歸而言,在統一超商三個月的活動期間內,全家便利商店的關鍵行動要素為:快速地推出具有創意的行銷活動,並綜合運用既有之競爭行動組合,將業績損害最小化 (此為短期有效防守的思考方向),以及接下來積極投入全店性行銷知行銷研究與策劃,推出屬於全家自己的全店性行銷活動 (此為長期積極備戰的思維角度)。

除了上述行動層次的思考邏輯外,資源轉向策略的內涵也提供了一些總體層次的競爭做法。全家便利商店可在某個競爭場域 (可能是某項重要的產品或是某個重要的地區) 直接發動強烈地攻擊,以施壓於統一超商,使其資源從該場域轉移 (攻擊策略);全家也可攻擊統一重要的場域,使其轉走在全家重要場域中的重要資源回到被攻擊的重要場域,進而演化出新的市場均衡 (偽裝策略);全家也可犧牲對其而言價值較低的場域,以慫恿統一轉移資源進入該場域 (謀略策略),使競爭的結果不致為零合;甚至結合上述三項策略,形成更複雜的策略轉向性行動。舉例而言,由於其他連鎖便利超商接受到統一超商這波活動的強烈波及,全家便利商店可聯合萊爾富、OK及福客多超商對統一超商發動強烈的攻擊 (增加攻擊的強度,使統一超商無回應的能力);或是全家可聲東擊西,宣布進入統一在中國經營的場域,但累積資源在下一波期間攻擊統一超商台灣的市場等 (使統一超商無法理解全家便利商店的競爭動機,進而增加回應的難度)。

2. 在目前全台咖啡店持續擴張但也逐漸飽和之時,全家便利商店究竟應專注目前提供的產品,以店內的包裝咖啡作為下一波促銷的內容,亦或是也應跟進推出現煮咖啡產品?請進一步說明全家應該用什麼樣的方式促銷包裝咖啡,亦或是該用什麼樣的方式推出現煮咖啡。

2004年8月底統一超商率先在30家門市內導入自有品牌「City Cafe」,由店員提供現煮的平價咖啡服務,並在半年後全面推廣至全台300家門市,但這項行動當時並沒有引起其他連鎖超商的跟進。由行動的特質分析,此項行動雖然屬於策略性的行動,有較高的執行條件 (統一超商購買瑞士進口的咖啡機,每台要價30多萬,在30家門市安裝的成本約一千多萬) 但由於行動的影響力及強度都較低 (當時僅在30家店推出現煮咖啡的服務),在市場上未引起熱烈的迴響 (因此這項行動與競爭者的相互依賴性低),且行動的明顯程度較低,使得競爭者當時縱使有能力投入千萬元添購設備跟進,也由於缺乏對此行動的察覺或是回應的動機,使得其他便利商店皆未有回應的行為。

由個案 (B) 的Exhibit:1連鎖咖啡展店數及 Exhibit:2超商咖啡機安裝數可發現,全然全台咖啡店的發展雖然互有消長,然而平價咖啡店如85度C、丹提咖啡及統一City Cafe均獲得大幅成長。這樣的結果暗示著咖啡市場已逐漸成熟,並開始進入消費者的生活習慣中。因此,不只販賣現煮咖啡的店家彼此容易相互察覺,消費者亦是越來越容易察覺到平價現煮咖啡的普及;由於現煮咖啡市場的成長興起,不但使得現煮咖啡的市場重要性提升,也使現煮咖啡業者的相互依賴性逐漸提高,應該也會迫使全家競爭的動機進入現煮咖啡的領域;最後對於全家便利商店而言,其有足夠的資金購買咖啡設備,也有足夠的條件及知名度尋找合作的對象,因此有能力進入現煮咖啡的市場。鑒於便利商店推出現煮咖啡未來可能是一個趨勢及方向,全家短期可以先以包裝咖啡的促銷迎戰對手推出的咖啡促銷活動,但也須加緊腳步在門市內推出現煮咖啡的服務。

在確立應該推出現煮咖啡的方向後,全家或許可注意便利商店現煮咖啡成功具備的要素:口味、價格及便利。口味意指消費者品嘗咖啡的口感,若口感不符合消費者預期,消費者可能就沒有購買的動機;其次是價格,當價格相較於其他咖啡提供者更具競爭力時,越容易獲得消費者的青睞;最後是現煮咖啡的提供應該具備便利,消費者進入便利商店的目的通常就是為了速度及方便,因此現煮咖啡從消費者點購到煮好的時間至少須少於3分鐘。

由於全家必須在短時間內推出現煮咖啡回應,且咖啡的口感品質及製作的速度必須快速,全家可考慮像統一超商投入大量的資金打造專屬咖啡機,或是透過另一種方式進入咖啡市場:亦即尋找專業的咖啡廠商做為合作夥伴,一方面確保咖啡的品質及機器的速度,另一方面藉由合作的方式將投入的成本及風險降低。

最後,全家推出現煮咖啡的行動範圍一開始可先針對上班族聚集的辦公大樓、觀光地區或大學學區先設立咖啡機,最後再逐步擴展到其他都會區。

參考文獻

為使讀者對動態競爭策略之相關議題能夠有更深入的瞭解,本教學指引配合個案情境之描述與問題討論相關之文獻分別列舉如後,供教師進一步研讀,同時提供教師引導對本個案有興趣之學員,可針對下列文獻做為進階閱讀之參考。

Aaker, D., and Mascarenhas, B. (1984), “ The Need for Strategic Flexibility,” Journal of Business Strategy, 1, pp. 74-82.

Chen, Ming-Jer (1996), “Competitor analysis and inter-firm rivalry: Towards a theoretical integration,” Academy of Management Review, 21 (1), pp. 100–134.

Chen, Ming-Jer and Miller, Danny (1994), “Competitive attack, retaliation, and performance: An expectancy-valence framework,” Strategic Management Journal, 15 (2), pp. 85-102.

Chen, Ming-Jer, Smith, Ken G., and Grimm, Curtis M. (1992), “Action characteristics as predictors of competitive responses,” Management Science, 38 (3), pp. 439-455.

Chen, Ming-Jer, Su, Kuo-Hsien, and Tsai Wenpin (2007), “Competitive tension: The awareness, motivation, capability perspective,” Academy of Management Journal, 50 (1), pp. 101-118.

D'Aveni, Richard (1994), Hypercompetition: Managing the dynamics of strategic maneuvering, New York: Free Press.

Kogut, Bruce (1985), “Designing global strategies: comparative and competitive value added chain,” Sloan Management Review, 26 (4), pp.15-28.

MacMillan, Ian, McGaffrey, Mary Lynn, and Van Wijk, Gilles (1985), “Competitor's responses to easily imitated new products: Exploring commercial banking product introductions,” Strategic Management Journal, 6 (1), pp. 75-86.

McGrath, Rita Gunther, Ming-Jer Chen, and Ian C. MacMillan (1998), "Multimarket Maneuvering in Uncertain Spheres of Influence: Resource Diversion Strategies", Academy of Management Review, 23 (4), 12A-AQ.

Porter, Michael E. (1980), Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors, New York: Free Press.

Schelling, Thomas C. (1960), The Strategy of Conflict, Harvard University Press. Cambridge. MA..

Smith, Ken G., Grimm, Curtis M., Ghen, Ming-Jer, and Gannon, Martin J. (1989), “Predictors of competitive strategic actions: Theory and preliminary evidence,” Journal of Business

Research, 18 (3), pp. 245-258.

Smith, Ken G., Grimm, Curtis M., Gannon, Martin J., and Chen, Ming-Jer (1991), “Organizational information processing, competitive responses, and performance in the U.S. domestic airline industry,” Academy of Management Journal, 34 (1), pp. 1-26.

Smith, Ken G., Grimm, Curtis M., and Gannon, Martin J. (1992), Dynamics of competitive strategy, Newbury Park, CA: Sage.

Smith, Ken G., Ferrier, Walter J., and Ndofor, Hermann (2001), “Competitive dynamics research: Critique and future directions,” In M. Hitt, R. Freeman, and J. Harrison (Eds.), Handbook of strategic management, pp:315-361, London: Blackwell.