培育員工敏銳要怎麼學?-福爾摩沙國際半導體公司

敏銳要怎麼學?-福爾摩沙國際半導體公司

個案簡介

製程整合部的部經理張永吉,最近榮升為福爾摩沙國際半導體公司十八廠的廠長。沒想到,卻遇上百年難得一見的金融大海嘯。科學園區在一片裁員與無薪假的浪潮中,公司所有人員無不上緊發條,設法度過這個全球性的大災難。科學園區有些興建中的12吋晶圓廠,在這波不景氣中也暫時停工。此刻在他冷靜的外表下,卻有著一顆忐忑不安的心。

福爾摩沙半導體公司為了提升產能利用率,接下各式各樣的小訂單,使得機台設備與製程參數在各種晶片設計差異下不斷地轉換,造成機台屢屢發生異常狀況。工程師就像救火隊奔波在無塵室中,這個情景更令張永吉焦慮不安,深怕一個重大錯誤讓公司虧損,而失去廠長的位子。

公司副總賦予張永吉一項新任務,即在精簡人力的情況下,繼續維持既有的產能與良率水準。同時,副總也指示:「設法讓菜鳥快速上手,成為獨當一面的工程師!」。其實,這個問題已經困擾半導體產業近40年,為何培養一位新手成為熟手會這麼困難呢?

關鍵字:科技使用、知識本質、工作脈絡、敏銳度、個案研究

緣起

張永吉是福爾摩沙半導體廠的新任廠長,到職一個月就碰上全球性金融大海嘯,半導體產業面臨發展快40年以來最嚴苛的挑戰。每天新聞、媒體爭相報導科學園區的負面消息,20...

個案總覽(Case synopsis)

福爾摩沙公司是十大晶圓製造廠商之一。案例由真實公司與維修專案改編,案例中的人物也確有其人,礙於個人隱私與半導體維修涉及機密,故以假名替代。上課時可先跟學生說明這個狀況,當然教授時可想像個案公司為台積電或聯電,不僅可以引起同學的興趣,也不會影響整個案例的鋪陳與探討的問題。

台灣半導體歷經近四十多年的發展,創新促使產業持續擴廠,而忽視經驗傳承的問題,至今對於培養工程師的敏銳度(sense)仍然束手無策。當產業走向急遽競爭或全球大蕭條時,企業苦於壓低成本時,便使問題浮上檯面,引人深省。或許,人力資源部門應該好好計算一下,因為「人員」疏失所造成的損失成本究竟是多少?儘管,這個數字並不容易推算,計算出來也不太好看。像台積電、聯電、聯發科等知識型組織,這些科技產業因「沒經驗」、「犯錯」、「重做」導致延誤上市的代價相當龐大。經過估計,半導體產業因為疏失的關係,導致每年無形中的虧損高達980億新台幣。這個案例重新省思半導體除了一味擴廠之外,更重要的是如何培養工程師的敏銳度,以提升防範錯誤與迅速解決問題的能耐。

為何管理知識會這麼困難呢?本案例設定張永吉廠長這個角色,說明半導體產業知識的特質與『暗藏玄機之線索』的維修專案,以探討經驗傳承的議題。本文借助故事張力來反省,運用「產業運用科技管理知識的挑戰」及「如何學習熟手工程師的敏銳度」的層面,發展成為兩個教案設計:教案設計一、科技的極限;教案設計二、敏銳(sense)怎麼學?

教學目標(Teaching Objectives)

「敏銳要怎麼學-福爾摩沙半導體公司」此案例主要有三個教學目標:

1. 介紹並協助學生瞭解半導體產業之情境:

可探討科技採用的問題與如何管理快速、複雜與跨領域的半導體知識。討論知識有三種型態,錯置科技的使用方式將會導致「知的越多,越是沒有sense。」

2. 透過半導體工程師的維修實務(暗藏玄機的線索),探討維修的敏銳(sense)是什麼?

討論生手與熟手工程師的差異,熟手工程師具有三種敏銳度,對線索敏銳、對資源(支援)敏銳、對邏輯關係敏銳。工程師的敏銳度才是異常排除的關鍵,藉此反省組織應管理知識,還是培養敏銳。

3. 視教授老師本身的專業而定,與學生探討如何向前輩學習敏銳度(sense)。

此為開放性問題,實務界與學術界至今仍未發展出一套有效的方法。就作者經驗而言可從跨疆界合作、調適性學習、動態資源編織理論,自行進行開放性討論。

根據作者在半導體方面的經驗,半導體工作相當複雜,而且知識密集,所以工程師通常不願意描述他們執行工作的方式。這是由於半導體維修涉及太多變數交錯的影響,所以工程師難以指出典型的工作流程。知識工作常仰賴工程師彼此來回合作,在這樣的情況下,可能很難描述或訂下一致性標準的工作脈絡。

「暗藏玄機之線索」的維修專案旨在說明工程師維修的工作脈絡,我們效法人類學家歐爾指出:「這些技術服務人員,鮮少充分注意他們工作的方式......他們在完成交辦事項時,不會去注意他們完成工作的內容。」(Orr, 1996)。新手工程師毫無sense,經常不知所措,熟手工程師有sense卻無法具體表達出來,也難以迅速轉移給新手工程師。此個案提供可討論半導體工作脈絡的素材。

教學建議(Teaching suggestion)

此案例適用於資訊管理、科技管理與企業管理之課程教材。首先,從資訊管理的角度切入,教師可以討論科技的特質、知識本質與工作實務三者之間的關係,科技採納不單靠先進科技決定,還須能與使用者的工作實務相吻合,科技才易被使用者所採納。第二,從科技管理的角度來看,教師可以提出如何運用科技於半導體產業,如何運用科技達成異常維修之服務創新。第三,從企業管理的角度,教師可以討論跨域合作、調適性學習的問題,討論福爾摩沙公司的工程師如何向前輩學習敏銳(sense),進而釐清張永吉廠長的權責歸屬問題。

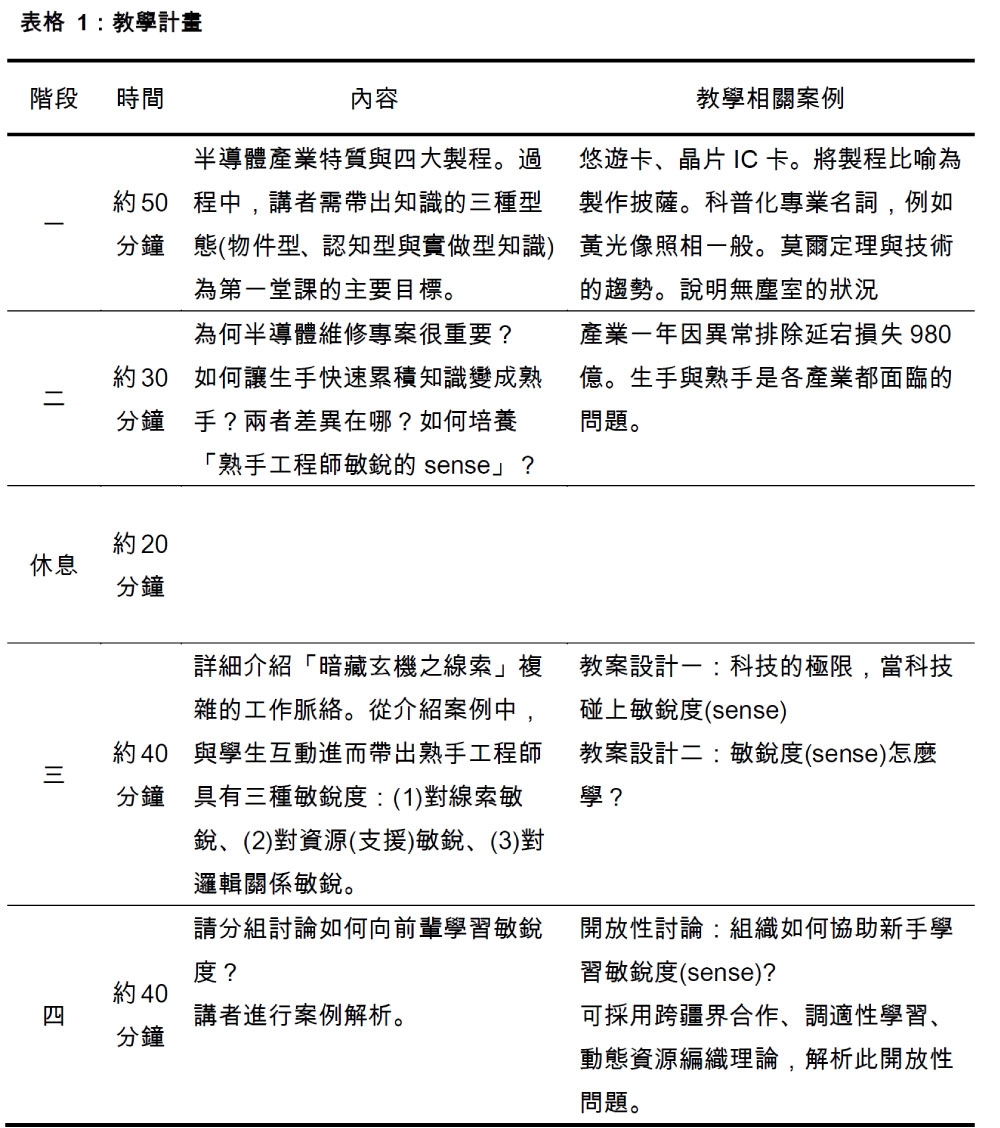

教學計畫(Teaching Plan)

本個案屬於長個案,約需兩堂課、共三小時,中間休息二十分鐘。因本課程涉及半導體產業之專業知識、工程師複雜且動態的維修實務,故課前的閱讀對學員特別重要。講師必須要求學員詳讀個案背景並加以討論,或在前一天為學員導讀個案內容以引起學員的興趣。整體而言本案的教學預計將分為四個階段。礙於篇幅,我們僅以表格 1說明(如有需要可洽作者詳細的教學計畫內容)。

教案設計一:科技的極限

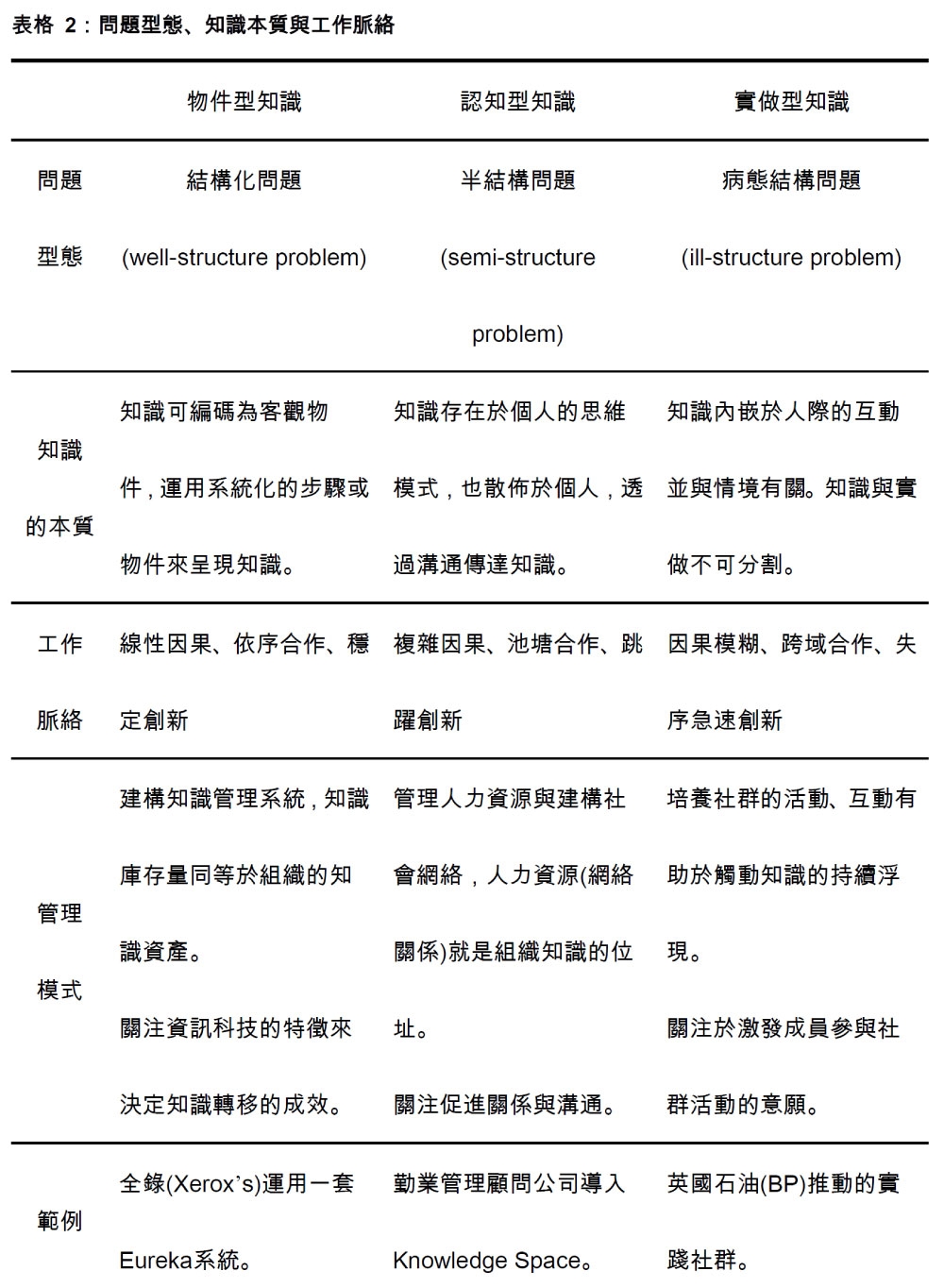

科技可以帶來服務創新嗎?這個答案是無庸置疑的。但是,為何導入科技卻無法適用於各種維修服務的創新呢?問題的根源在於知識、工作脈絡與科技三者間如何相互碰撞出創新的點子。傳統上,企業大都認為運用創新科技便能帶來創新服務,便專注焦點在科技功能本身,像全錄、勤業管理顧問等公司,因為導入知識管理系統,幸運地達成服務創新的目標。然而,在本個案中,企業若忽視服務的工作脈絡,便無法瞭解其問題的結構(結構與非結構)、知識的本質(可分為物件、認知與實做觀點),儘管導入先進的科技協助員工,但組織仍為無法有效服務創新所苦。

因此,科技的侷限不一定在於科技的功能或者人為的抗拒而已,更須注意是否因特殊的工作脈絡所致。每種服務有其獨特的工作脈絡,所以運用科技之前,應先從服務的工作脈絡中去認清問題結構與知識型態。自從(Nonaka, 1994)將知識分類為內隱與外顯知識,透過外化、組合、內化與社會化等知識的轉換,企業便可以有效地轉移知識。然而,此理論僅關注於知識本身,卻忽視了工作上所處理的問題結構、工作脈絡、知識所有權與情境等因素的限制。若加入這些元素,知識則可分為三種型態:物件型知識、認知型知識、實做型知識(Hsiao, Tsai, & Lee, 2006)。

這三種不同的知識型態背後代表不同的工作脈絡,所要解決問題的深度也不盡相同。問題可依工作脈絡分為結構化問題、半結構問題與病態結構等三種問題。首先,物件型知識係指知識可被編碼為客觀的物件,可將知識內嵌於物件,而企業則運用系統化的步驟來呈現知識,使這種知識類型適用於解決結構化問題。其次,認知型知識係指知識存在於個人的思維模式且因人而異,知識散佈於個人,彼此得透過溝通來傳達知識,這種知識類型適用於解決半結構問題。最後,實做型知識係指知識內嵌於人際的互動並與脈絡有關,知識與實做密不可分,惟有如此才有機會解決病態結構的問題,

詳見表格 2:問題型態、知識本質與工作脈絡。

本案例透過「暗藏玄機之線索」瞭解半導體的工作脈絡,加深同學對外顯與內隱知識的見解。除了讓同學瞭解太快、太複雜與跨領域的半導體產業情境外,也以異常排除專案瞭解熟手工程師的工作脈絡(work practice),進而從工作脈絡、三種知識本質型態,討論「科技的能與不能」。因此,當企業希冀服務創新時,應重新瞭解員工服務之工作脈絡與切入點,再進一步釐清問題的結構、知識本質,才能以正確的方法運用創新的科技。

教案設計二:從物件提升工程師的敏銳度

新手要如何變為具有敏銳度(sense)熟手工程師呢?這是各個產業都非常有興趣的議題,實務界認為新手跟熟手最大的差異在於有沒有敏銳度,卻無法對敏銳下明確的定義(Bamberger, 2008)。過去的研究認為新手變為熟手的關鍵在於是否能轉移知識,特別在能否有效地轉移所謂的策略性知識(strategic knowledge)上。又該如何轉移策略性的知識或敏銳度?仍是一個不易解開的謎題(Thomas, Sussman, & Henderson, 2001)。

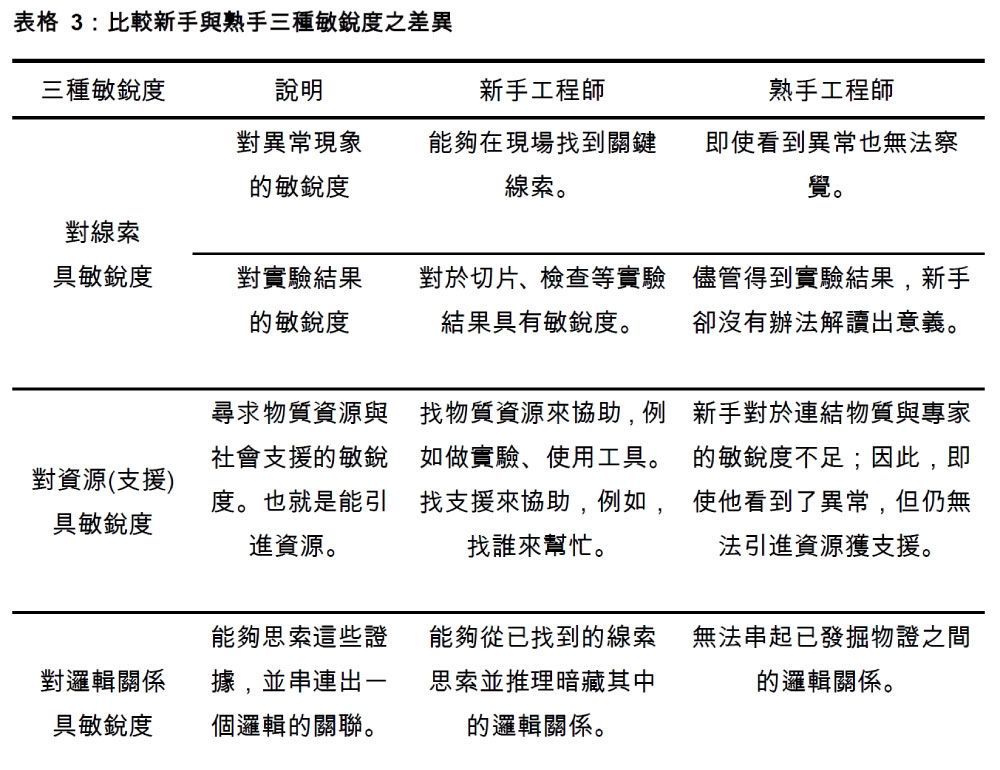

因此,本案例第二個教案設計欲從疆界物件(boundary object)這個理論觀點,來探討如何運用疆界物件提升工程師的敏銳度(sense),以具體回應實務界熟手的三種敏銳度(Bechky, 2003a; Bechky, 2003b; Carlile, 2004; Swan, Bresnen, Newell, & Robertson, 2007)。從「暗藏玄機的線索」此異常排除案例,說明熟手工程師的三種敏銳度:對線索敏銳、對資源(支援)敏銳、對邏輯關係敏銳。為此,本異常排除案例中有十個線索,工程師的敏銳度是找線索的敏銳,再將線索抽絲剝繭,又敏銳地找到如何運用工具等物質資源或透過人際網絡尋求社會支援,而最後熟手工程師又從眾多線索中,摸索出有關與無關的邏輯關係。我們整理出

表格 3來說明新手與熟手的差異。

緊接著是關於組織管理的探討,本案例討論如何運用疆界物件(boundary object)來轉移策略性知識,以提升新手工程師的敏銳度。第一,熟手工程師對物件具有一定的敏銳度,即對線索(物證)有感覺。因此,組織應培養新手工程師對於物件的敏銳度。第一個是對異常現象的敏銳度:新手跟熟手最大的差別在於面對相同的異常現象時,熟手工程師能夠找到關鍵性的線索,新手工程師卻沒有辦法找到。第二個是對實驗結果的敏銳度:熟手工程師通常對於切片、檢查等實驗結果有一定的敏銳度,而新手雖然得到實驗結果,卻無法解讀出意義。

第二,本案例探討熟手工程師對於物件與資源與支援(專家網絡)的敏銳度。案例中說明熟手工程師對物件應有的敏銳度仍不夠,新手工程師若要成為熟手工程師時,仍須針對這些物件能夠延伸思考,進一步連結到第二種敏銳度,便能引進(span)物質資源與社會資本能力,可找物質資源為協助,例如做實驗、使用工具;或找支援來協助,例如知道找誰幫忙。新手工程師因為對於連結專家的敏銳度不足,所以在看到關鍵的異常現象時,仍然無法引進各領域專家知識,讓專業社群對解決問題適時產生貢獻;而熟手工程師因為不斷的累積實戰經驗,使得他能夠快速找到適用的資源以及專家。

第三,本案例探討熟手工程師對證據間邏輯關連的敏銳度。當工程師不斷做實驗、找線索,而持續累積許多證據時,熟手工程師要能思索這些證據,且串連出一個邏輯性的關聯;例如:熟手工程師能從案例中的十個線索,串連出有意義的關連性;反觀新手工程師面對大量證據時,卻沒法進行合理的推導。另外,熟手也對創新具有敏銳度;例如晶圓由八吋向十二吋發展,製程創新至45奈米,也有新舊設備的差異,這些創新導致新知識不斷的更新,對找線索、找關鍵專家網絡與串連邏輯關係時,顯得格外重要;因熟手工程師有豐富的經驗,所以能迅速找到比較的基礎與支撐點,而新手工程師常常只有部分的經驗,並不容易產生差異性的比對基礎(Tsang & Zahra, 2008)。

總之,敏銳度對各行各業都很重要,卻不易培養與轉移。張永吉廠長面對的挑戰,即如何讓新手、老手(老練的熟手)與熟手工程師對於線索、資源(支援)、對邏輯關係都能敏銳一些。半導體產業一不小心,便是損失980億新台幣的教訓。知識管理的核心精神不是科技,也不是知識內容,而是從工作脈絡中逐漸培養出來對物件、對資源與對邏輯關係的敏銳度。

參考文獻:

1、 Bamberger, P. 2008, "Beyond Contextualization: Using Context Theories To Narrow The Micro-Macro Gap In Management Research," Academy of Management Journal, Vol. 51, No. 5, 839-846.

2、 Bechky, B. A. 2003a, "Object Lessons: Workplace Artifacts as Representations of Occupational Jurisdiction," American Journal of Sociology, Vol. 109, No. 3, 720-752.

3、 Bechky, B. A. 2003b, "Sharing meaning across occupational communities: The transformation of knowledge on a production floor," Organization Science, Vol. 14, No. 3, 312-330.

4、 Carlile, P. R. 2004, "Transferring, Translating, and Transforming: An Integrative Framework for Managing Knowledge Across Boundaries," Organization Science, Vol. 15, No. 5, 555-568.

5、 Hsiao, R.-L., Tsai, S. D.-H., and Lee, C.-F. 2006, "The Problems of Embeddedness: Knowledge Transfer, Coordination and Reuse in Information Systems," Organization Studies, Vol. 27, No. 9, 1289-1317.

6、 Nonaka, I. 1994, "A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation. Organization Science," Vol. 5, No. 1, 14-37.

7、 Orr, J. E. 1996, Talking about Machines: An Ethnography of a Modern Job. Ithaca, NY: ILR.

8、 Swan, J., Bresnen, M., Newell, S., and Robertson, M. 2007, "The object of knowledge: The role of objects in biomedical innovation," Human Relations, Vol. 60, No. 12, 1809-1837.

9、 Thomas, J. B., Sussman, S. W., and Henderson, J. C. 2001, "Understanding "Strategic Learning": Linking Organizational Learning, Knowledge Management, and Sensemaking," Organization Science, Vol. 12, No. 3, 331-345.

10、 Tsang, E. W. K., and Zahra, S. A. 2008, "Organizational unlearning," Human Relations, Vol. 61, No. 10, 1435-1462.