社會責任聚陽實業股份有限公司

聚陽實業股份有限公司

個案簡介

前言

2008年某日傍晚,人力資源部門的主管周協理盯著公司離職率的統計數據以及人才配置需求,深究近年來人員離職的原因。普遍來說,公司的離職率較往年已大幅降低,但細部看來,新進人員的離職率仍居高不下,且是最主要的佔比。試想,徵才時也不乏碩士以上的人才來應徵,周協理苦思著:到底是企業文化還是企業制度的問題,使得新進人員離職率偏高?或根本就是產業屬性所造成的問題?另外,如何培育留下來的人員,使他們成為聚陽的生命共同體,也是周協理最大的挑戰及須全力以赴的方向。

聚陽成立於1990年,事業版圖發展快速,且是全球佈局最完整的台灣企業之一。在全球佈局的考量,以及國外客戶對環保、人權嚴苛的要求下,聚陽於2004年成立企業社會責任專職部門,對於海外勞工及員工的照護不遺餘力。

因此,聚陽不但在2006年經濟部發行的《責任與利潤:台商全球化經營學》一書中被譽為勞動人權及企業生產力兼顧的企業;聚陽也在2006年、2007年榮獲天下雜誌調查台灣最佳聲望標竿的企業,更在2008年入圍天下雜誌「企業公民獎」的中堅企業(如表一所示)。中堅企業以「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」、「環境保護」四項作評比,而其中的企業承...

個案總覽

聚陽成立於1990年,在追求「生產專精、產品多元」下,發展快速,且是全球佈局最完整的企業之ㄧ。在全球佈局及國外客戶對環保及人權嚴苛的要求下,聚陽在2004年成立企業社會責任專職部門,並於2008年入圍企業社會責任獎前五十名,是紡織成衣業界在企業社會責任上極具成效的企業,成功的關鍵在於它對策略性人力資源的投資。從公平的招募徵選、新進員工的E-learning、舊有員工的職業訓練等等,都有完整的規劃。也就是這些明確的指標及方向,擁有忠誠度高的一群員工,讓聚陽從成立以來不斷地成長。

教學目標

本個案之主要教學目標,如下:

1.體認實踐企業社會責任的必要性

企業社會責任已經是今天各國以及國際上所共同重視的企業治理的標竿,其落實的遠景是建立一個永續發展的生產關係及社會關係,而這個社會關係也是支持永續發展生產關係的重要基礎。學生須要了解台灣的海外投資企業必須如何從過去以低成本負擔的競爭策略思考,轉向一個以高生產力勞資和諧互動的競爭策略,才能夠使台商在海外的投資永續發展。

2.瞭解台灣紡織成衣產業落實企業人力資源的制度與未來挑戰

讓學生了解聚陽人力資源制度讓優質人才成為聚陽的競爭優勢之一,截至96年底為止,聚陽碩士以上佔公司整體人數18.6%,大學佔52.6%,大專畢業佔18.6%,這些優質人才的比例架構是台灣成衣業界的楷模,學生可由個案看出聚陽的具體作法與成果。

教學建議

本個案相關之主要商管理論有企業社會責任、人力資源管理,課程規劃以100分鐘分別敘述及20分鐘討論較為恰當。第一部分討論企業社會責任,Eells(1960)是最早以描述性態度將企業社會責任觀念加以模型化的學者,而WBCSD正式將其定義為企業社會責任是企業承諾持續遵守道德規範,為經濟發展做出貢獻,並且改善員工及其家庭、當地整體社區、社會的生活品質。依聚陽公司企業社會責任的宗旨,可讓學生充分了解企業在經營上如何對所有的利害關係人負責,如何能夠同時導入公司核心價值與員工權益關係,讓學生對企業之永續經營過程能有更實務性的理解。第二部分則討論個案聚陽公司之策略性人力資源管理,了解聚陽公司如何把「對的人找上車」及「吸引人才的利器為何」,同時結合企業社會責任,讓員工身兼員工及股東雙重身分,與企業一同成長,為聚陽帶來永續經營的真正效益。

討論問題

台灣紡織成衣產業在台灣經濟發展中扮演何種角色?

- 請說明聚陽的全球佈局與具體作為?

- 聚陽全球佈局的人力資源管理策略為何?

- 聚陽的甄選政策與訓練政策如何搭配?是否有地區上的差異?

- 聚陽在員工訓練上做了哪些投資?

- 聚陽如何吸引人才為公司效力?

- 您認為聚陽在策略性人力資源上還有什麼可以改進的?

課程討論機會

一、聚陽企業社會責任機制

1.企業社會責任理論

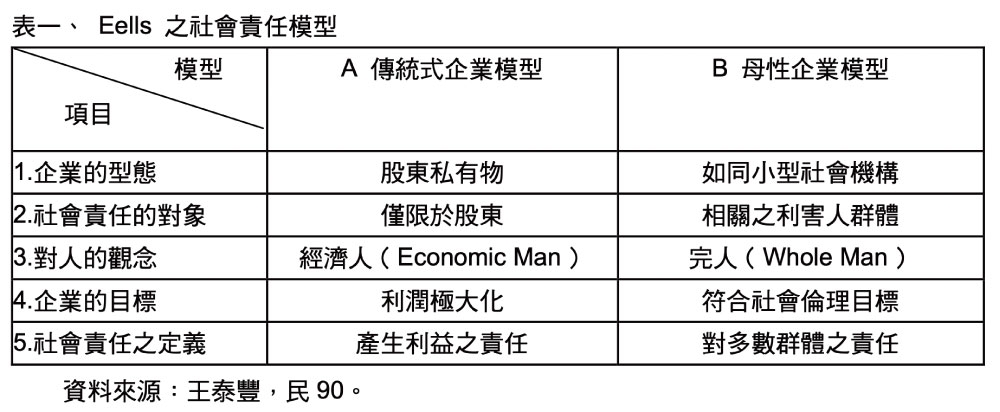

Eells(1960)是最早以描述性態度將企業社會責任觀念加以模型化的學者,Eells 將企業擔負最小社會責任到最大社會責任之行為以一連續帶的方式來表示,所產生的對社會責任的定義也就有所不同(王泰豐,民90),以下將其特徵歸納在表一。本研究認為在社會責任之下,首要重點是對象是誰,先釐清對象才能知道應對的方式會是如何;所以選以Werther and Chandler (2005)對利益關係人的三種分類(引自胡憲倫、許佳偉、蒲彥穎,民95)來做變相:組織的利益關係人(在組織內部的員工、經理人、股東,以及公會等),經濟的利益關係人(包括客戶、金融機構,及供應商等),社會的利益關係人(包括社區、政府與法令、非營利組織,以及環境等)。

表一、 Eells 之社會責任模型

社會責任的實踐有很多種方法,Modic(1988)將一個企業所採取的社會責任行動分為八類(陳光榮,民85):

(一) 在製造產品上的責任:製造安全、可信賴及高品質的產品;

(二) 在行銷活動中的責任:如做誠實的廣告等;

(三) 員工的教育訓練的責任:在新技術發展完成時,以對員工的再訓練來代替解僱員工;

(四) 環境保護的責任:研發新技術以減少環境污染;紡織業從設計、生產到售後處理、回收等,此方面很相關;

(五) 良好的員工關係與福利,讓員工有工作滿足感等;

(六) 提供平等僱用的機會:僱用員工時沒有性別歧視或種族歧視;

(七) 員工之安全與健康:如提供員工舒適安全的工作環境等;

(八) 慈善活動:如贊助教育、藝術、文化活動,或弱勢族群、社區發展計劃等等。

由上述的社會責任行動可見,Modic提的八種無非就是對應三種利益關係人負責任,可再套入Werther and Chandler (2005)對利益關係人的三種分類:組織的利益關係人(在組織內部的員工、經理人、股東,以及公會等),經濟的利益關係人(包括客戶、金融機構,及供應商等),社會的利益關係人(包括社區、政府與法令、非營利組織,以及環境等)。本研究整理如下:

(1)組織的利益關係人(對應行動的第三、五、六、七點)

1) 教育訓練

2) 良好的員工福利

3) 平等的僱用原則

4) 安全與健康

(2)經濟的利益關係人(對應行動的第一、二點)

1) 製造產品上的責任:製造安全、可信賴及高品質的產品。

2) 行銷活動中的責任:誠實無欺的廣告。

(3)社會的利益關係人(對應行動的第四、八點)

1) 環境保護:研發新技術以減少環境汙染(從生產、設計以至於售後處理、回收都包含在內)。

2) 慈善活動:贊助藝文活動、協助弱勢團體、社區發展與回饋計畫…等。

2.聚陽企業社會責任機制的建立

當聚陽體會到上述的壓力不是直接來自消費者或勞動人權團體,而是直接來自品牌商,是一種更直接的商業壓力,聚陽如果不按照品牌或通路商之要求履行這些行為準則的話,訂單將不可能繼續維持,公司的經營當然會受到直接的影響。加上為了因應2005年後配額時代的市場競爭趨勢,公司認為必須將企業社會責任當成公司在永續經營下的重要標竿,將企業社會責任予以建制化。

過去,聚陽企業社會責任之推動僅由公司內副總督導,並由人資部門員工配合兼任實際工作, 2003年,聚陽公司在總公司總經理室之下建立了企業社會責任的實務運作,2004年7月,總經理室正式成立企業社會責任的專責單位。同時在各廠區也至少有一位專職企業社會責任專責人員。在聚陽公司的訪談中,該公司認為建立一個獨立的企業社會責任系統,在各廠區皆有專責單位,可以形成組織網絡來貫徹執行聚陽的企業社會責任政策。專責單位運作之機制在於建構企業社會責任的網絡,強化認知的溝通。同時藉由持續的策略性人力資源之訓練過程,提升企業社會責任之核心價值。並透過持續的經驗交流與分享,完成進一步改善的目標。

聚陽將企業社會責任獨立於企業經營之外,所以較難看出社會責任與企業績效之間的關係。在企業經營上無論是因為客戶的要求,或對員工負責,他們認為本來就是一件該做的事、是聚陽基本的企業文化,並不會特別將社會責任跟企業的經營串在一起,只是單純的去實踐。所以在2006年由經濟部發行的《責任與利潤:台商全球化經營學》一書中,聚陽被譽為勞動人權及企業生產力兼顧的企業;同時聚陽也榮獲2006年、2007年天下雜誌調查台灣最佳聲望標竿的企業。這些殊榮發展的軌跡,主要是來自於聚陽公司使命、願景及價值觀的緊密結合。

聚陽的使命:是以服務及創新的經營理念,創造客戶、員工、股東、供應商的最大價值,並回饋社會;

聚陽的願景:是成為客戶心目中世界級成衣供應商;

聚陽價值觀:「誠信」,對工作、同仁及客戶,以誠相待,維護信用;「團隊」,相互尊重、互助合作,創造最大價值;「分享」,理念、經驗與利潤分享,與公司同步成長。

「誠信」、「團隊」、及「分享」即聚陽公司的三大核心價值,而在此三核心價值的引導下,又發展出九大行為準則。也就是這些明確的指標及方向,讓聚陽事業體每年以二位數的速度快速成長,除了創辦人積極實事求是外,也要歸功於聚陽對人力資源的重視。台灣過去的成衣業都在自己的國家生產,不論工人素質和管理人員的取得或其他必要的資源上,都有一定的水準。因此面臨複雜的全球佈局,如何提昇人員的素質或取得更多優秀的人力資源,就是協助企業快速成功及全球化競爭的主要決勝點。

二、聚陽公司之策略性人力資源管理

1.管理上的挑戰

聚陽以提高員工個人的生產力來解決因為企業社會責任所增加的競爭成本。在聚陽公司尚未確實執行企業社會責任時,員工們能夠任意加班是增加所得的最重要手段,當公司必須認真執行企業行為準則的要求時,員工加班時數就必須按照規定的工時標準,任意加班就不再是員工額外的福利。與其它鄰近廠商的員工比較,聚陽員工相對的可能降低其所得的水準。因此在確實執行企業行為準則之初期,員工跳槽的比例是上升的,因為他們無法與其他鄰近工廠的員工的所得相比。

如何將過去的管理習慣調整,以符合企業行為準則的規定是當時公司管理上必須面臨的挑戰,需重新調整工作流程、減少不必要的操作程序與管理流程、更精確的計算工時的生產力、確認每一階段的工作流程在工時使用上的效率、找出減少工時但是同樣可以達成工作流程目標的方法、從訂單至打樣至製版至試作至實際的交到作業員身上實際生產,都需要更精密的找到更具效率的作法,包含生產線的配置方式、空間之安排、乃至員工的用餐時間之調整、甚至於必須投資購買斷針偵測儀器等,每一個步驟都讓聚陽的經理人與現場主管重新檢視他們曾經習以為常的作業習慣,以便達成兼顧企業社會責任下對企業行為準則的遵守。最重要的是如何使員工願意接受這樣的安排。

雖然表面上看來,企業社會責任之實施應該對聚陽的員工是最有利的,勞動基本人權應該更受到公司的重視,管理也會更人性化,至少符合當地法令的需求,員工也可以有更多的時間與家人團聚。但是此種思考忽略了大多數在此一產業內的勞工的需求—他們要的是更多的所得,以滿足其在經濟生活水準上的需求。企業社會責任之落實相對的可能帶給他們的是所得立即減少的效應—除非公司推動企業社會責任之同時,勞工還能夠有相對水準的所得—比較鄰近其他廠商員工的所得水準。

2.吸引人才,加值人力資本

聚陽員工的薪資與福利普遍高於同業,海外工廠的勞工也是如此,聚陽採取的是加值人力資本的策略。聚陽投下成本,開始教導員工如何調整他們的作業技巧,強化員工在作業過程中的安全與衛生觀念,改善職場中員工作業過程中的氣氛,同時將較資深的作業員抽離出作業的現場成為幹部。透過生產力的改善,使員工無須以更多的工時,便可增加個人所得,員工表示在聚陽做6天的工資,等同其他鄰近廠商員工工作7天的所得。員工樂於工作6天還可以休息1天,增加他們與家人的共處時間,強化親子或夫妻關係,年輕未婚的員工也有較多機會參與社交活動。其結果是正面的,聚陽總的工時雖然減少了,但是員工的生產力卻增加了,聚陽得到的是一批願意與公司共同努力的快樂員工,因為休息使他們可以更有精神與體力進行其生產活動。

另外,聚陽與台灣家族企業最大不同的地方是聚陽與員工分享經營成果,每年不但有發放優厚的年終獎金,還提撥2成稅前盈餘作為員工分紅,紡織業一般年終獎金大約一個月到三個月,聚陽則是至少三個月以上,分紅的考量還包括職位高低、主管的考核及個人績效等。公司54%的股份都屬於員工,董事長及創辦人周理平只有6%的持股,而員工在公司待一年以上且表現優異即可認股。聚陽在2003年初股票上市以來,7成以上股份係由員工所持有。當大部分員工身兼員工及股東雙重身分時,公司的事就是自己的事,對公司的歸屬感與向心力自不在話下,因此也就會盡心盡力為公司付出賣命。

事實上因為公司採取的人力資本策略,使員工生產力大幅提升,聚陽的產品獲得客戶的肯定,獲得更多的訂單,更具附加價值的訂單,也源源不斷飛向聚陽。聚陽也從純粹代加工的廠商(OEM)升級到代設計與加工的廠商(ODM)。客戶的肯定是聚陽提升的最重要原因,但是不可否認,聚陽的人力資本策略,才是真正使公司在市場競爭中更具競爭力的基礎。勞資雙贏,共同創造了更多的利潤。員工的人權保障也進一步的獲得落實。

3. 訓練機制與知識保留

台灣紡織業尤其是成衣業的瑣碎繁忙,往往不是一般年輕人嚮往的行業,因此該產業中普遍有高年資的現象。然而聚陽快速的成長,對人才的需求日益重要,尤其是有衝勁有能力的年輕人,因此聚陽在2000年設定為人力資源年,公司積極招募年輕、具發展潛力、高學歷的新進人員,主要目的把對的人找上車。聚陽在人才招募時重視人格特質,尤其是價值觀、學習意願及執行力,基本上也就是要有負責任的態度。對新聘人員的訓練有一系列的課程,並結合e-learning的在職訓練。人資部周協理表示:「我個人想法是,把e-learning當作基本而不是加分條件,增強學習效果,老闆很贊同這種投入,這也是新人通過試用期評估的條件之一。」

聚陽注重人才培養,從新進員工會的引導及季訓至再進修的成長。聚陽每年有十場知性講座,每個員工一人可選兩個場次,每年也有兩次全體員工共識營,平時有讀書會及在職訓練(隸屬各部門的專業及約二十小時的管理職能訓練)。在海外方面,例如柬埔寨提供一個月的職前訓練,在一個月當中訓練所有應具的技術。公司往往招募到一些與紡織相關科系的學生,經過4到5年磨練,表現優異者通常可以升到副理級以上的中階主管並且獨挑大樑。這種充分授權的策略為聚陽留住不少人才,而優質人才正是聚陽的競爭優勢之一,截至96年底為止,聚陽碩士以上人數高達82人,佔公司整體人數18.6%,大學畢業員工有232人,佔52.6%,大專畢業有82人,佔18.6%,高中職以上有45人,亦達10.2%,這些優質人才的比例架構是台灣成衣業界的楷模。

聚陽對人才的重視及培育還包括鼓勵員工繼續進修,定期請很多講師來演講,建置完整的E-learning資料庫,更與學校合作交流。E-learning的資料庫全部自己開發,E-learning目前已有七十個課程,預計2008年底會達到100個課程,每個課程平均為15至20分鐘。主要分成兩大部分:一個是屬於公司整體的新人訓練,一個是業務人員的教育訓練。前者包括進入公司會遇到的問題、企業文化、規範、簡單的系統操作;而業務人員則接受全流程的教育訓練,工廠運作與接單等。周協理也指出:「接下來要推中國,因為模式可以相通;越南那邊不只是語文問題,要先做訓練需求調查,所以產出部份比較慢,有的是企業文化層次課程,有的是專業部份,還要整合開發,全球一併處理。」

有時因應市場變化,公司某些部門需要轉型時,一般公司往往會裁員,然而聚陽會盡最大努力去避免。公司認為雙方關係是長久的,對舊有員工有責任,寧願花錢、花時間再教育願留下來的員工,也不要急功近利進用短暫現成的人員。廖副總補充:像是嘉義工廠轉為研發中心時,從單純的製造到開發功能性產品、專精化產品的製程、工時與用料估算、整合性的樣品研發、製衣資訊整合以及資源分享的平台等,由於技術的轉換,不願留下的同仁給予適當的資遣費,願意留下的,聚陽則用了非常大的力量,讓員工能和企業一同成長。嘉義研發中心由於是整個組織的重組與人員的再定位,工程非常浩大,第一年中心的產出少的可憐,過程繁複,幾度公司幾乎要放棄,目前進入第三年,產出已有明顯的改善,也成為公司最有前瞻的研究中心(另外還有兩個研發中心-佳陽與上海),公司對知識保留的堅持與付出終於有所回饋。

經營啟示

在全球化經濟的時代裡,愈來愈多的台商企業在海外投資,重要的心態是我們不是單獨存在的個體,台商與許多利益當事人是共存共榮的關係,聚陽公司的案例告訴學生的是如何在一個地球村中,了解遊戲規則,同時從心態上徹底的接受企業社會責任的概念,逐步以訓練機制落實政策與措施。選擇一條向上提升的道路當然會有成本增加的顧慮,但是上升道路帶來的效益將會是這家企業永續發展的最佳動力。

參考文獻

台灣企業社會責任 (2006),聚陽: 兼顧勞動人權與企業生產力,經濟部投資業務處,網站:http://csr.moea.gov.tw/cases/cases.asp

本個案係由輔仁大學織品服裝研究所蔡淑梨副教授及國際貿易與金融學系林妙雀教授在輔仁大學織品服裝研究所研究生吳祉軒與王菱欣的協助下所撰寫,其目的在作為課堂討論之基礎,而非指陳個案公司事業經營之良窳。有興趣使用本個案者,請逕洽台灣管理個案中心申請使用授權(www.tmcc.com.tw)