競爭策略利用產業群聚以小搏大:台明將企業股份有限公司

個案簡介

2007年開春,從2月到3月,陳水扁總統、前行政院長蘇貞昌、前國民黨主席馬英九、前行政院長謝長廷等台灣最重要的政治人物,先後來到彰化鹿港的台明將企業股份有限公司(Taiwan Mirror Glass Enterprise Ltd.;以下簡稱台明將)參觀訪問。2008年總統選舉的主要參與者都將台明將列入選前一年的地方拜訪行程,原因是林肇睢總經理曾擔任鹿港天后宮、護安宮、城隍廟、鎮安宮、福德宮等五大廟宇的廟公20多年。

在台灣的選舉中,廟宇對選票總是具有重要的影響力,因此,與歷史悠久、信徒眾多的廟宇建立良好的關係成了政治人物的重要工作。

雖然日常行程非常緊湊,台明將總經理林肇睢仍然親自陪同每一個政治人物參觀台明將的「台灣玻璃館」;當然,政治人物訪問林肇睢總經理以及台明將的主要目的都是為了選舉。不過,林肇睢卻將重點放在分享台明將如何帶領數十個玻璃加工廠商持續成長,並且成為宜家家居(以下簡稱IKEA)主要玻璃家具供應商的企業發展經驗。而最能讓林總經理談到忘我的,就是談他計畫將玻璃產業發展成代表台灣的特色產業。他期盼政治人物願意投注更多資源在推動傳統玻璃產業的發展與成長之上,也期待有人能助他一臂之...

概要

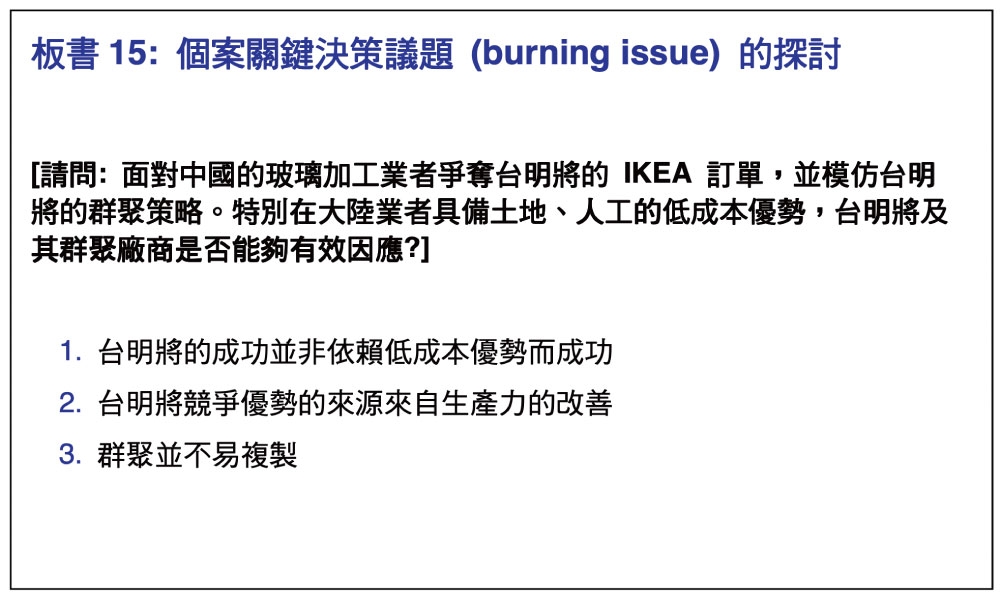

長久以來,產業群聚 (business cluster) 現象一直是管理學者關心的問題。不過,少有合適的個案可供教師在課堂上帶領同學進行討論。本個案試圖描述一個傳統產業的群聚現象—臺灣的玻璃加工產業,並且詢問一個關鍵決策問題 (burning issue):「當中國大陸玻璃產業日益成熟(包括廉價的勞動力,以及便宜的土地),台灣地區利用群聚進行產業專業分工的玻璃加工產業,是否可能有效維持其競爭優勢繼續發展與成長。」

事實上,上述問題應再拆解成以下兩部分進行探討:其一,介紹臺灣玻璃加工產業群聚出現的背景,以及探索引導其發展的管理理論以及經濟邏輯。其二,利用上述關於群聚的原理與邏輯,探討既有台灣玻璃加工群聚的發展策略,是否能有效的面對中國大陸玻璃產業的興起,以及嚴峻的低價競爭。相信無論是教師或同學在研讀本個案之後,能在一定程度上瞭解產業群聚策略競爭優勢的由來,並能理解台灣的玻璃加工產業,如何在過去一、二十年中有效的面對大陸的競爭威脅。

介紹

本個案的教學目標在於介紹產業群聚如何創造競爭優勢。個案有以下幾個重點:

1. 在高度競爭的產業環境中,產業群聚如何出現? 而高度競爭的產業,又提供了哪些管理服務 (managerial service) 的資源可供發展群聚?

2. 群聚廠商如何成長?群聚廠商有何特色? 群聚廠商與傳統廠商有何差異? 像台明將這樣的玻璃加工的產業群聚,有可能在中國大陸或其他地方再複製,或被模仿嗎?

3. 群聚的競爭優勢是由何處被創造出來的? 特別是台灣的玻璃產業如何發展出高品質、低成本、以及產品種類多的玻璃加工產品?

4. 面對中國大陸模仿台明將的群聚策略,並以更低的價格向 IKEA 掠奪原本由台明將代工的訂單。台明將是否有充分的優勢面對挑戰?

本個案可以作為策略管理的教學個案,適合大學部大四同學以及研究生研讀,探討(玻璃加工的) 產業群聚組織的原理,以及出現的過程。另外,也可以定位為國際企業的教學個案,探討產業群聚是否可能被延伸或複製到其他地區,或其他地區是否可能複製或模仿台明將的群聚發展策略(請參考「台明將的挑戰與未來」一節)。另外,本個案也可以作為探討競爭優勢以及生產力來源的個案。利用探索台明將群聚的分工特色,介紹台明將所表現出的規模經濟、品質經濟、多樣化經濟、範疇經濟等,其實都源自專業化經濟以及分工經濟。

建議指定問題

1. 面對中國大陸玻璃加工業者以低價對台明將的搶 IKEA 的訂單,你會給台明將林總經理什麼建議?

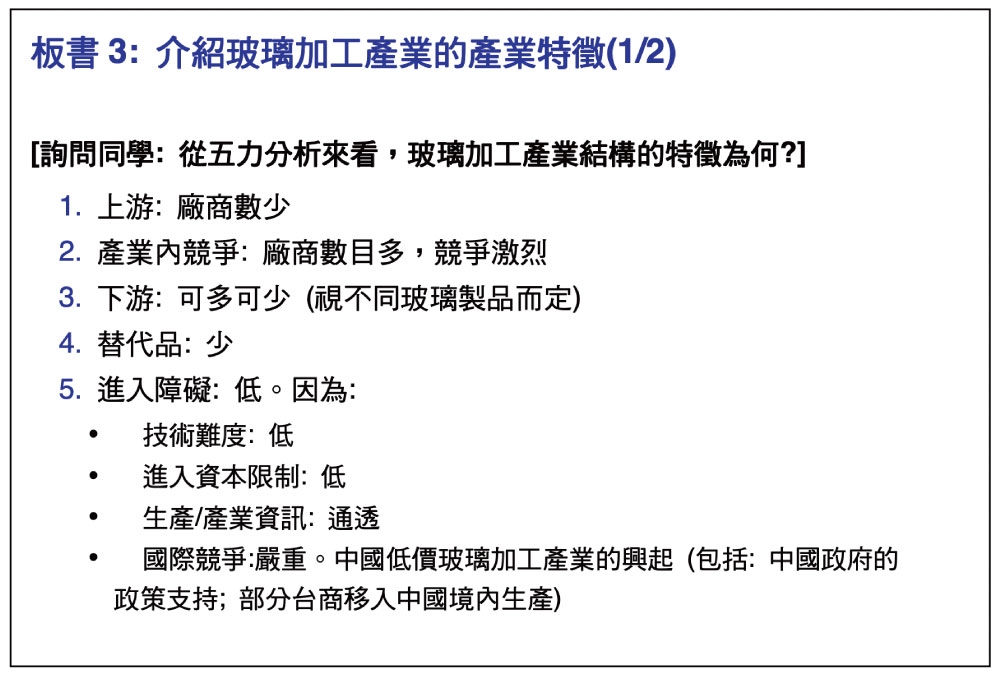

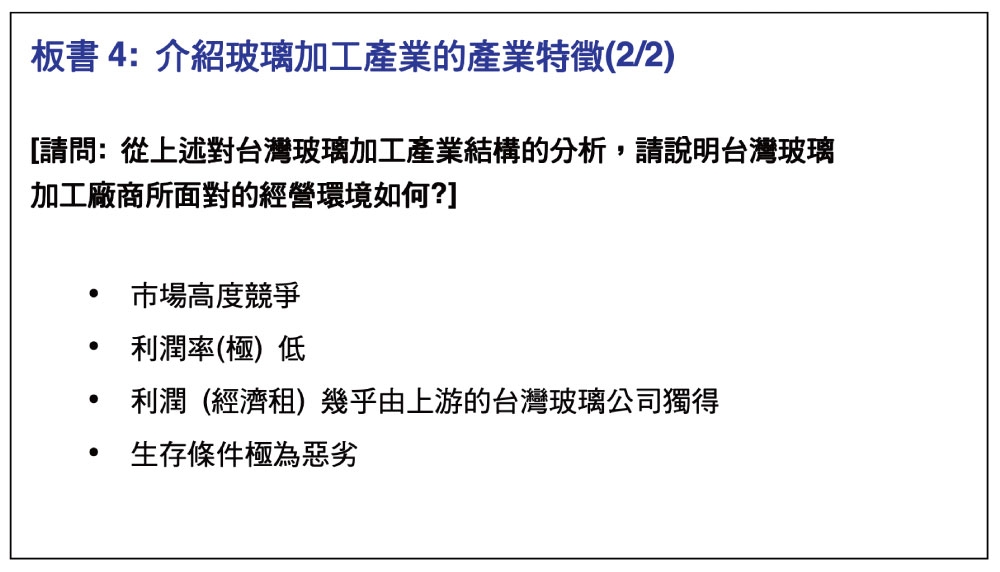

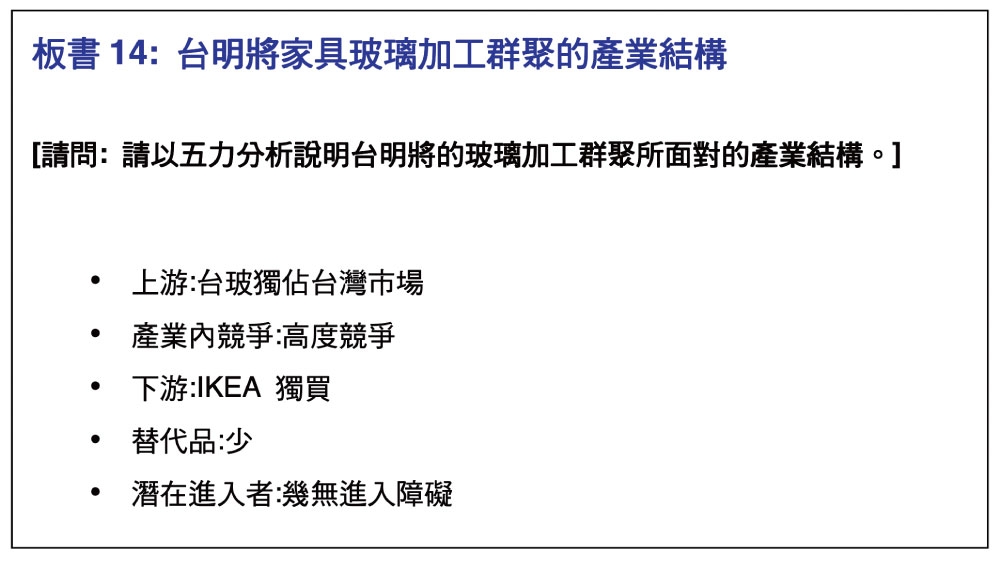

2. 請以五力分析或進入障礙分析台灣的玻璃加工產業,說明其產業結構的特質。

3. 請問在 2007 年,台明將的成本優勢源於何處?

4. 你覺得中國的玻璃加工業者,是否可能成功的模仿出類似台明將的玻璃廠業群聚嗎?

5. 你覺得以台明將為首的玻璃加工產業群聚,未來可能的發展方向為何?

教學計畫

在開始討論台明將個案之前,我們建議先對以下議題進行一輪投票。在帶領完成個案討論之後, 我們再一次針對相同的問題進行投票, 讓同學感受學習效果帶來的差異。

討論前投票

1. 投票:你覺得台灣的玻璃加工產業是一個值得進入的產業嗎?

2. 投票:中國大陸玻璃加工業者的興起,你認為這對台明將所領導的產業群聚是一般性並且可被化解的挑戰?還是具有取代性的重大威脅?

3. 投票:台明將是靠規模經濟不斷壓低成本,帶來他的競爭優勢嗎?

4. 投票:台明將有可能繼續依靠低成本優勢迎戰大陸的挑戰嗎?

5. 投票:你覺得台明將發展自有品牌可能成功嗎?

板書

以下提供本個案教學用的板書,供教師在課堂教學時使用。本板書的順序反應了作者對個案的認識,以及對個案競爭優勢來源的理解。如果教師在讀完個案之後,對個案相關的細節無法充分掌握,沿著板書的思路往前走,應能幫助教師掌握個案所欲傳達的重點。

各板書內提供了對應的提示性問題,可供教師在開始每個板書時聚焦以及破題之用。如果相關主題的內容過多,該主題將橫跨數個板書。當板書的大小空間侷限了相關知識的傳遞,或是我們認為必須提供進一步的訊息以供教師參考之用時,我們會在各板書之下提供說明與解釋。如果各板書的內容足以提供自我解釋,我們會直接跳到下個板書而不提供相關的解釋。

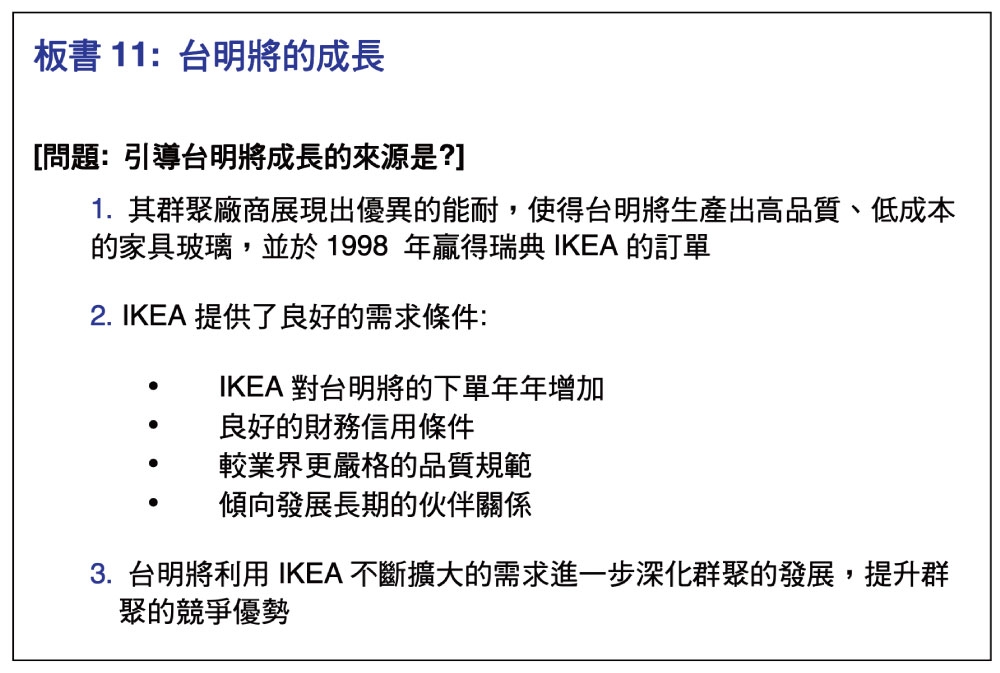

關於本個案的進行的時間,我們建議約 80 分鐘左右。在板書的時間配置上,板書 1 至板書 6 主要在交代台明將玻璃加工群聚的各項背景。包括破題用的投票,大約進行 15-20 分鐘的討論與介紹即可。板書 7 至板書 10 介紹台明將群聚形成以及存在的必要條件,是本個案的重點,建議進行 30 分鐘左右。板書 11 至板書 15 介紹台明將的成長與競爭優勢的由來,並試圖帶領同學回答本個案的關鍵問題,並請學生再次投票感受學習與討論帶來的知識性差異做為結論,建議進行30 分鐘左右。

在板書中,被中括弧括號者,是給教師對該板書的提示文字,可以不用寫在黑板上。例如,[這是板書],其中的「這是板書」這幾個字就不用寫在黑板上了。

說明:

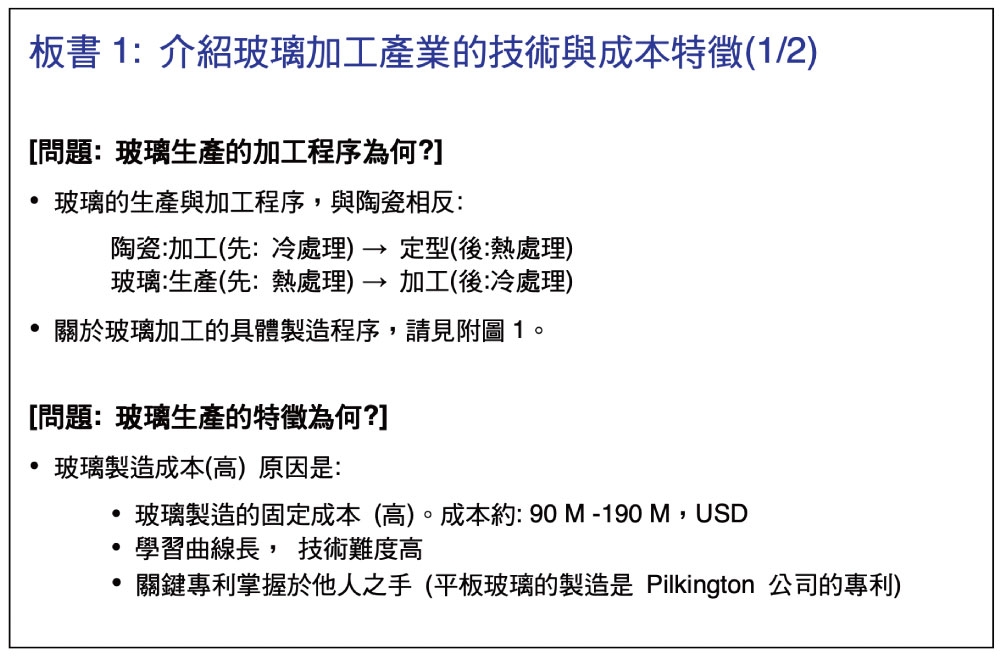

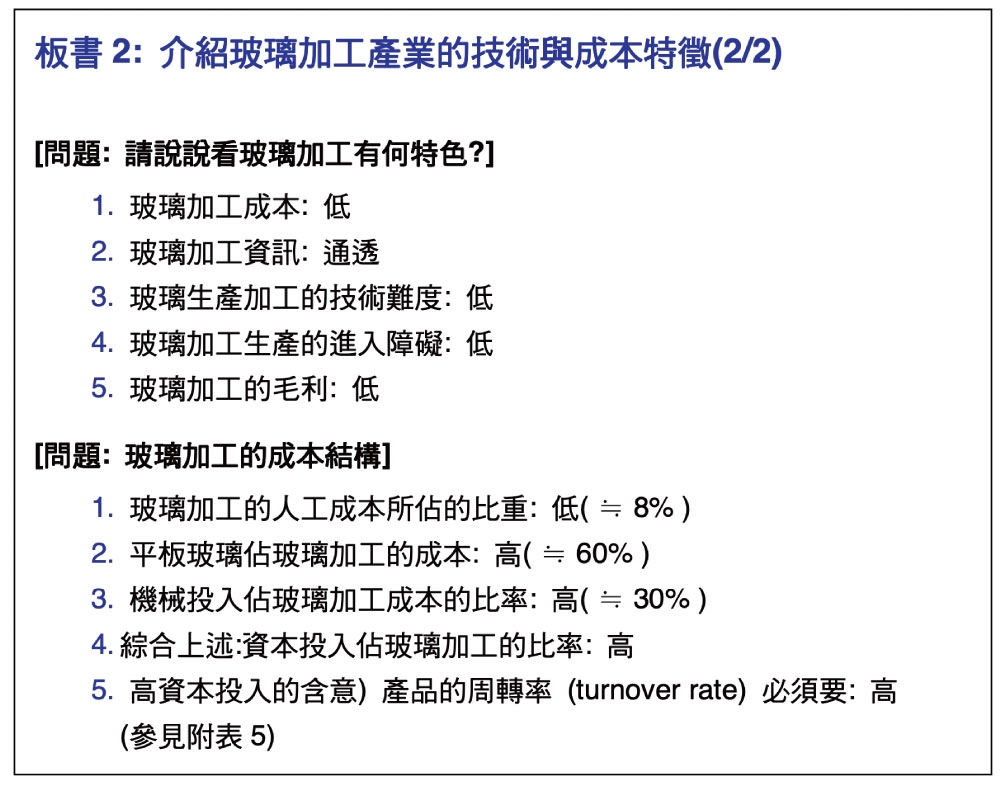

雖然玻璃出現在我們的日常生活之中,但是一般人對玻璃製造過程的知識其實相當不足。特別對玻璃的生產與製造流程非常的陌生。因此,在個案一開始就對玻璃製造,以及玻璃加工的關係稍做介紹,能幫助同學瞭解玻璃加工產業的結構特徵,還能幫助同學進一步瞭解玻璃加工產業的群聚現象,是基於何種技術背景而被發展出來的。

說明:

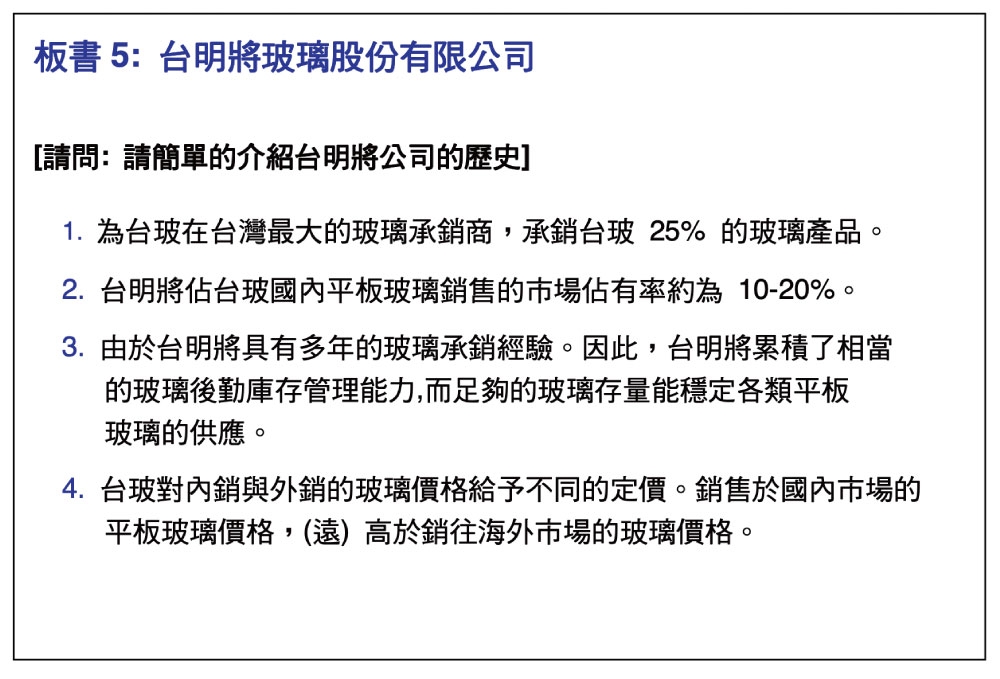

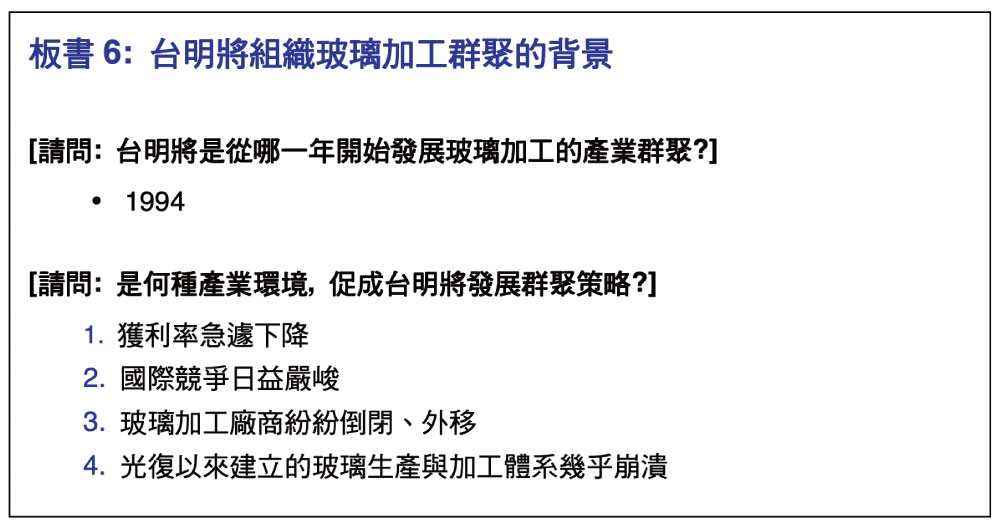

1. 理解台明將的歷史,對台明將後續如何以「群聚策略」發展玻璃加工產業,並成功的成為產業群聚的領導者,具有重要的解釋意義。

2. 依「台灣玻璃公司」小節,台玻在台灣每年生產玻璃約 48 萬噸。台明將每年承銷台玻玻璃約12萬噸。因此,台明將負責承銷台玻的玻璃比重約為 25% (12/48 = 0.25)。

3. 依「台明將企業股份有限公司」一節,台明將在國內玻璃的銷售數量上,約有10-20%。

4. 關於台明將優異的庫存管理能力,請參考「台明將企業股份有限公司」一節的「庫存管理」小節。這項能力,對瞭解台明將後續成為玻璃加工群聚的樞紐, 具有重要的意義。

說明:

表面上,台明將接單但不自己生產是一種違反直覺的商業行為。但瞭解其本質對了解為何玻璃加工產業會以群聚的形式出現,並對理解台明將玻璃加工產業競爭優勢的由來具有關鍵意義。

- 根據 Coase (1937) 的看法: 廠商的存在條件 (firm existence) 與廠商的疆界 (firm boundary) 他們其實是一體兩面的問題, 理解他們各自的原理可以幫助同學認識群聚廠商的特質。

- Coase (1937) 關於廠商存在 (firm existence) 的條件,以及廠商邊界大小(firm boundary) 的原理由以下兩者的兩難 (trade-off) 共同決定:

(1) 中間產品的交易費用 (transaction cost) (亦即「交易成本」,或包括交易利得的「交易效率」),以及

(2) 廠商內的管理費用 (managerial cost),如行政協調成本。

- 應用 Coase(1937) 的原理,可以理解台明將如果以「擴大廠商疆界」的策略進行發展,是一個不具優勢的策略選擇。這是由於玻璃加工產業的市場高度競爭,玻璃加工生產的資訊極為通透,因此,玻璃加工相關製品的中間產品之交易費用不高,任何玻璃加工的中間產品或服務均容易從市場中取得。反之,當台明將或其他玻璃加工業者接單後,若以擴廠的方式進行生產,將必須投入更多的管理費用。當玻璃加工業者無法獲得穩定,而且足夠大的訂單時,較大的廠商規模將帶來傷害。

- 上述理由同時解釋了:

• 玻璃加工產業為何是以群聚的方式存在。

• 當台明將獲得訂單後,優先供應協力廠商先做而不自己先做的道理。

說明:

市場的競爭程度會影響管理資源的豐富性,因此在完全競爭市場中經營事業並非一無是處。事實上,在完全競爭的市場中,管理服務經常是非常豐盈而不稀缺的,例如:

- 完全競爭市場內的廠商利潤極薄,亦即其提供了充分的生存壓力壓迫廠商改變。因此,廠商將必須認真的面對並且改變其組織慣性(inertia) 或事業協同性(business coherence) 對其生存的限制。

- 完全競爭市場的一個主要特點是資訊非常通透,因此,管理工作所需的資訊也就非常豐富。教師如果對在完全競爭中,廠商的競爭關係其實是「競而不爭」的概念不很熟悉,則可參考大部分經濟學原理的教科書。台灣的教師,可以參考張清溪 (2004) 等。

轉回到台明將的個案上,如何協調其他廠商組成群聚彼此合作,是這些玻璃加工廠商擺脫完全競爭所帶來生存危機的必要作為。不過完全競爭的市場壓力,卻也提供了玻璃加工群聚廠商合作生存的充分資源。 理解上述的因果模糊性 (causal ambiguity),可以幫助人們理解台明將及其玻璃加工產業為何能在高度競爭的市場中,仍能發展優異的競爭優勢。

認識競爭市場比不競爭市場更能提供豐富的管理資源,並且理解為何有些企業他們如何在高度競爭的市場中仍能獲利的原委。相關的理論細節可請參考Demsetz(1969)。

建議:

教師可在此處順道提出在 Demsetz (1988) 的文獻中,相對於「像廠商一樣的市場」(firm-like market) 的另一個概念:「像市場一樣的廠商」(market-like firm)。教師可舉奇異公司 (General Electric Company) 作為對應的例子。

奇異公司的作法是在公司內部引進市場機能。只要旗下的廠商在所屬產業中的績效表現,不到產業中的前三名,總公司即將之出售。也就是說,奇異公司在公司內部引進市場競爭機制,管理廠商的運作績效。這就是所謂的「像市場一樣的廠商」(market-like firm)。

說明:

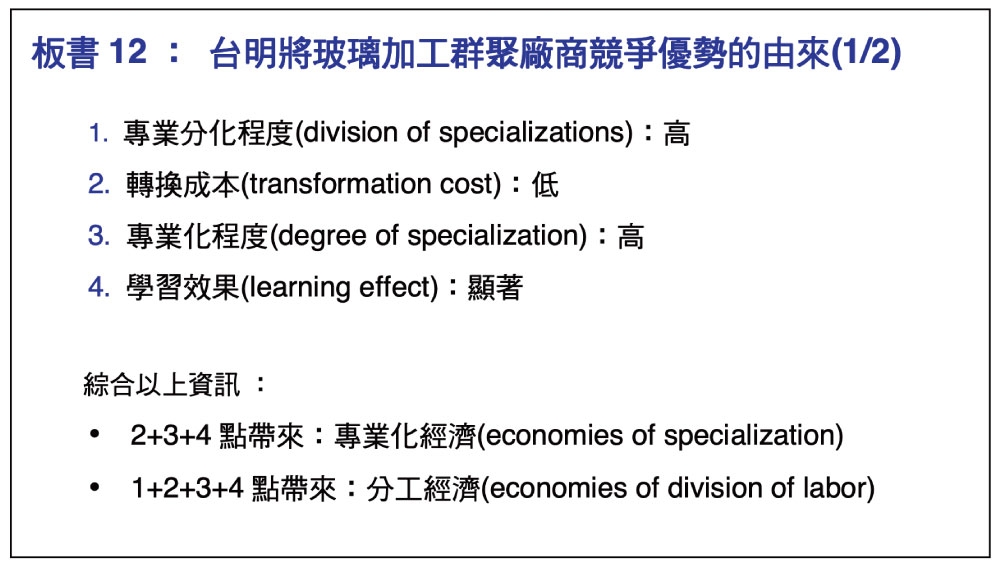

舉例來說,如果某項玻璃加工製品需要切割、強化、研磨等多項技術時,如有夠大的訂單,就能以固定各玻璃加工業者的生產程序,提升各加工程序的專業化程度,以累積各加工程序的經驗,並減少每個業者在不同工序中不斷轉換所造成的成本浪費。

1. 轉換成本:在毛利極低的產業中,轉換成本的減少對生產成本的降低具有重要的意義。

2. 專業化經濟的定義:生產者的生產力 (productivity) 隨其專業化程度的上升而上升。

3. 專業化的由來:

- 減少轉換成本

- 學習效果的累積

4. 分工經濟的定義:生產者的生產力 (productivity) 隨其分工程度的上升而上升。

說明:

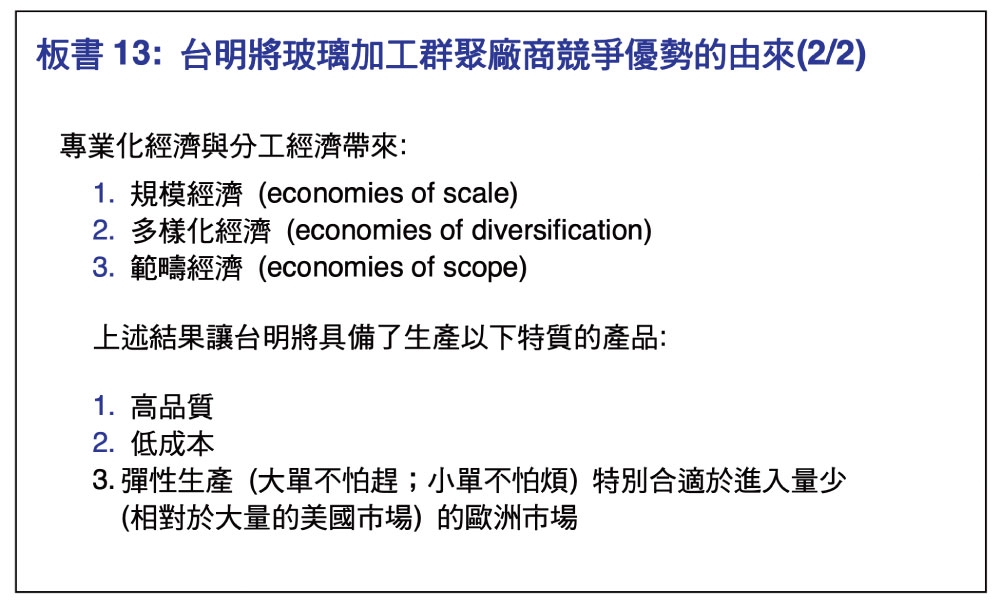

台明將競爭優勢的來源。由於台明將高度利用專業分工進行玻璃加工的生產活動,所以台明將及其協力廠是利用不斷深化的專業生產能力,創造或加深廠商間的比較利益。因為不斷深化專業而獲得的生產能力提升,一般稱為專業化經濟(economies of specialization)。而不同專業化的分工組合而創造的一加一大於二的好處,則是分工經濟 (economies of division of labor),一般在管理理論中,我們稱為綜效 (synergy)。事實上,正是專業化不斷深化,以及分工不斷細化的過程,提升了台明將及其群聚的生產力。這種生產力的提升,其具體的表現則是:以更低廉的成本生產出產量更多,品質更高的產品。也就是說,因為專業生產能力的提升,以及分工的不斷細化,因此也帶動了規模經濟 (economies of scale) 甚至品質經濟 (economies of quality) 的出現。此外,也由於專業化的不斷細化,因此,台明將有更多的機會選擇不同的專業化,並加以組合成更多樣的產品,因而產生了多樣化經濟(economies of diversification) 或範疇經濟 (economies of scope)。

關於各項生產力的定義,可參考 Yang (2001) 以及 Yang (2004) 。

說明:

表面上就五力分析來看,台明將所帶領的玻璃加工的群聚團隊,所面對的產業條件極為惡劣。因為上游他們面對的是一個獨佔的原料供應商,下游卻又是一個獨買廠商。雖然上游原物料的獨佔屬於外生的 (exogenous) 產業環境, 玻璃加工廠商無法改變,但當人們理解下游需求市場的獨買結構是這些群聚廠商內生 (endogenous) 的選擇後,就能理解相關的產業結構並不會如所觀察的一樣惡劣。這點可以幫助學生瞭解,當應用五力分析面對同樣的產業結構時,其是由內生形成或是外生給定,會有截然不同的分析結果。

當然,面對一個幾近於單一的獨買客戶,客源太過集中,在經營上的確有其風險。不過,台明將卻是剛好在這兩大廠商間,扮演「樞紐的角色」,無論台玻,或是 IKEA,都需要台明將的支持。此外,在瞭解台明將之所以選擇 IKEA 作為主客戶,是因為 IKEA 是一個相對重視彼此的合作關係的好客戶時,則又會減輕面對獨買所產生的憂慮。

說明:

- 內生分工是台明將創造自身競爭優勢的由來。由於台明將善於利用競爭市場中豐富的管理服務 (managerial service) 資源。因此,除非台明將的競爭對手也具備同樣優異的管理以及整合能力,才有機會超越台明將。也由於台明將對自身管理能力的自信,因此才會表示「台明將優異的服務與品質表現,讓台明將贏得訂單的速度會比中國競爭對手搶去訂單的速度還快」的想法。

- 台明將競爭優勢的由來源於:有效的細化 (分割專業) 以及深化群聚廠商間的專業能力 (提升各分割後之專業的專業水平)。 透過各玻璃加工廠商在特定生產製程專業程度的不斷提升,一方面提高了各加工程序的品質,另一方面增加了不同加工程序排列組合的多樣性 (由於專業的分割與細化,讓台明將的群聚比起細化以前能有更多的排列組合機會)。 同時增加了群聚廠商的生產力 (分工提高生產力)。

另一方面,由於群聚廠商多為中小企業,當把他們整合起來,可以利用在各廠商間分配產能,應付量大或量小的訂單。這讓他們的群聚比起單一的整合大廠在應付訂單的風險上更有彈性。以上是從專業化以及分工的角度,瞭解台明將群聚競爭優勢的由來。

另外,如果從交易費用的角度來看,台明將成功的建立起合理的分利結構(structure of value appropriation)。由於台明將本身是台灣玻璃公司 (台玻) 最大的玻璃代理商,即便某一接單台明將不參與生產,台明將也能從銷售玻璃中獲利。因此,台明將適合作為一個群聚的協調者。而台明將以市場的方式管理群聚廠商, 利用完全競爭市場的運作特性:公平而且有效率的分配群聚的接單,讓群聚廠商在有意願提高生產專業的同時,又能獲得想要的利潤。再加上台明將成功的爭取到Ikea 的大訂單,因此更增加台明將作為群聚管理者的合法性,並有機會帶動群聚的成長。

群聚的成功必須仰賴市場機能的有效運作。而市場機能的有效運作必須仰賴背後其他能夠支持市場機能運作的條件。例如對產權的尊重、對契約的承諾以及對法治的遵守等等。中國唯有能真正發展至類似甚至超越台灣的制度條件, 才有機會真正成功的模仿或複製台明將的群聚策略。此外,中國政府在產業政策上,與對待大企業相比,中國政府對中小企業事實上有所歧視。中國政府並不鼓勵中小企業,對中小企業的成立有嚴格的審批制度 (對新公司的成立採審核制而非登記制),對中小企業要求種種稅金、規費。這些都有害於中小企業的創業,因此有害於群聚的發展。

教學錄影帶

國科會台大個案中心亦有本個案之教學錄影帶,歡迎對本個案教授有興趣的教師,洽台大個案中心索取。

討論後投票

請同學再針對前述問題投票一次,以比較學習差異。

1. 投票:你覺得台灣的玻璃加工產業是一個值得進入的產業嗎?

2. 投票:中國大陸玻璃加工業者的興起,你認為這對台明將所領導的產業群聚, 是一般性並且可被化解的挑戰? 還是具有取代性的重大威脅?

3. 投票:台明將是靠規模經濟不斷壓低成本,帶來他的競爭優勢嗎?

4. 投票:台明將有可能繼續依靠低成本優勢迎戰大陸的挑戰嗎?

5. 投票:你覺得台明將發展自有品牌可能成功嗎?

感謝

本個案的發展過程中,獲得以下許多朋友的支持與協助,特此致謝:

- 中華民國國科會資助本個案的研究與撰寫。

- 感謝本個案計畫總主持人李吉仁教授邀請參與並指導個案的撰寫。

- 台明將公司的林肇睢總經理,施靜熹小姐,在個案訪談的過程中,不厭其煩的提供資料。

- 感謝李吉仁教授、邱世寬教授對本個案的本文,及教學指引提供極具價值的修改建議。

- 許多國科會個案中心參與個案發展的老師,包括:林婷鈴教授、劉粧毅教授、邱世寬教授、鄭祥麟教授、黃銘章教授等在本個案發展的過程中所給予的各項建議與指導。

- 工研院產業經濟與趨勢研究中心林志勳經理、洪德芳顧問協助介紹與引介台明將作為個案的研究對象。

- 臺灣大學國企所策略組博士班蘇祺婷研究生負責共同撰寫個案、交通大學電機與控制工程所博士班研究生丘祺緯博士協助收集資料。

- 感謝恩師楊小凱教授,介紹認識超越邊際分析 (inframarginal analysis) 。是超越邊際經濟學讓我們得以登堂入室,瞭解群聚之美。僅將此個案及其教學指引獻給楊小凱教授,並紀念他逝世三週年。

參考文獻

[英文]

Coase, R.H. (1937)“The Nature of the Firm, Economica, 4: 386-405.

Demsetz, H. (1988)“The Theory of the Firm Revisited,”, Journal of Law, Economics, and Organization, 4(1): 141-161.

Yang, X. (2001) Economics: New Classical Versus Neoclassical Frameworks, Blackwell Publishers.

Yang, X. (2004) Economic Development and the Division of Labor, Blackwell Publishers.

[中文]

張清溪、劉鶯釧、吳聰敏、許嘉棟 (2004) 《經濟學原理:理論與實際》 第五版,上冊, 台北:翰蘆圖書出版有限公司。